優れた発電効率(26%)を安価で実現できる

太陽光には赤から紫までのスペクトル(可視光や紫外線、赤外線などを波長順に並べたもの)があり、その中から発電に適したスペクトルに対する感度が高い素材をいかに的確に使うかによって発電効率が決まります。最も適した素材として「チャンピオン」の座にいるのがガリウムヒ素(GaAs)で、素材単体では28%程度の発電効率を発揮します(前出図3)。しかしGaAsは素材として高価なため、なかなか民生品には利用できませんでした。

ペロブスカイトはそれとは反対に非常に安価で、しかも発電効率はGaAsに迫る26%です。

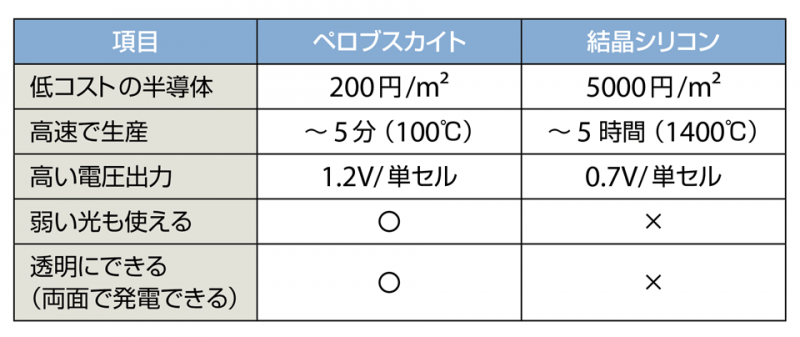

材料価格は私の試算では、表2に示すように、1平方メートル(m2)あたりおよそ200円程度と安く、結晶シリコン(5000円/m2)と比べてひと桁違います。他の国際学会でも、同程度の価格が算出されています。これに製造時のコストを加えても、製品価格は結晶シリコンよりも抑えられるはずです。

表2 ペロブスカイトの結晶シリコンに対する優位点

出所 桐蔭横浜大学 宮坂 力、「超軽量ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた開発」、2024年11月12日〔令和6年度 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(港湾などの苛烈環境下における PSC の活用に関する技術開発)大さん橋 PSC 実証事業開始式より〕

高温による焼成が不要で、大量生産が可能

〔1〕100℃程度の乾燥で製造できる

製造時において、結晶シリコンは1,000℃以上の高温で数時間の加熱が必要となりますが、ペロブスカイトの場合は材料を基盤となる透明フィルムに塗布し、室温から高くても100℃程度で乾燥させるだけで製造できます。

この工程は、すでに液晶パネル製造などにも使われているロール・ツー・ロール(後出の図8参照)の手法によって、数十分という短時間で効率良く生産できます。また、塗布には広く普及してるインクジェット印刷の技術が応用できます。

〔2〕フィルムにペロブスカイト溶液を塗布して製造

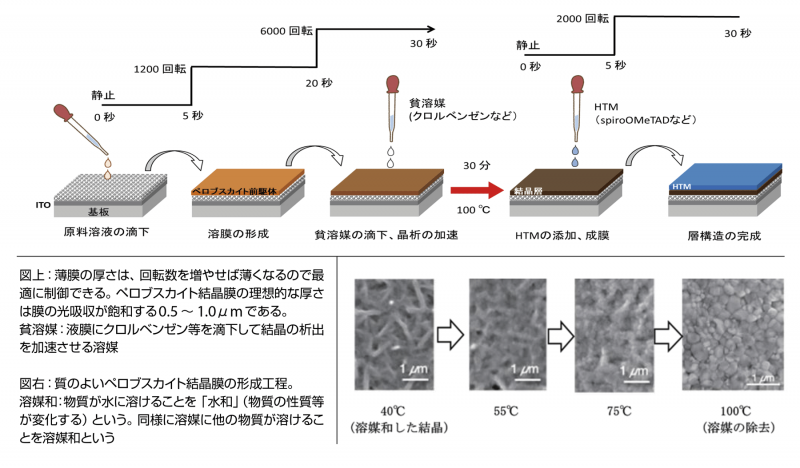

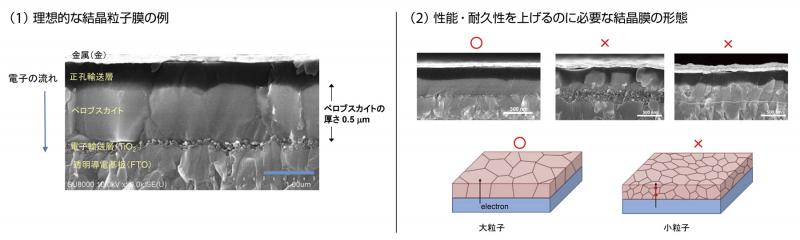

ペロブスカイト結晶の合成方法には、大まかに5つの工程があります(図5の上図)。結晶の原料となる溶剤を基盤に垂らし、その溶媒を加熱して揮発させ、さらに薬剤を加えて結晶粒子膜を作ります(図5の下図)。結晶粒子膜の厚さは0.5µm程度〔図6(1)〕です。

加えてペロブスカイト結晶膜の形態も重要で、発電性能や耐久性を高めるには大きなタイルを敷きつめたような大粒子の結晶膜を生成することが必要となります。図6(1)に理想的な結晶粒子膜の例を、図6(2)に性能・耐久性を上げるために必要な結晶膜の形態を示します。

このような製造方法によって、電圧出力が高く熱損失の小さい、発電効率に優れたペロブスカイト太陽電池が実現できます。その特性は、先ほど私がチャンピオンと称したガリウムヒ素(GaAs)に次ぐ高い性能です。

図5 回転塗布(スピンコート)法によるペロブスカイト結晶の薄膜の製造工程

回転塗布法:スピンコート(Spin Coating)法。原料溶液を滴下して濡らした基板を高速回転(図5の例では6,000回転/分等)し、その遠心力によって薄くて均一な薄膜を作製する手法

ITO:Indium Tin Oxide、インジウム・スズ酸化物

HTM:Hole Transporting Materials、正孔輸送材料。有機材料の一種で、セル内で正電荷 (正孔) の移動を促進する役割を果す材料

出所 桐蔭横浜大学 宮坂 力、「超軽量ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた開発」(2024年11月12日)をもとに一部日本語化して作成

図6 理想的な結晶粒子膜の例

出所 桐蔭横浜大学 宮坂 力、「超軽量ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた開発」、2024年11月12日〔令和6年度 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(港湾などの苛烈環境下における PSC の活用に関する技術開発)大さん橋 PSC 実証事業開始式より〕

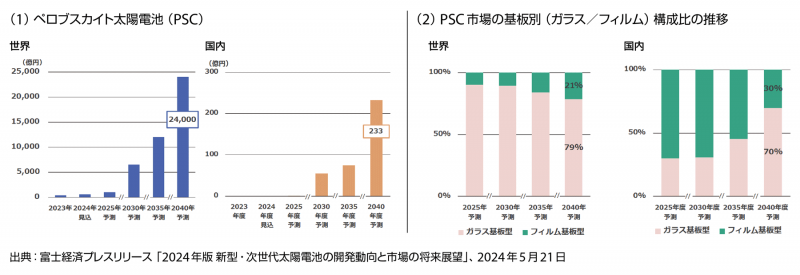

将来の市場性:日本で進む薄く軽く、曲げても発電できるフィルム型の開発

ペロブスカイト太陽電池の市場に関して、現在、生産が世界各地で立ち上がり、2030年頃から本格的な普及期〔図7(1)〕を迎えますが、世界市場の予測を見るとその多くはガラス基板をベースとしたものです〔図7(2)左〕。理由は、ガラスの方が容易に製造できるからです。ただ、そのためセル自体は重く、結晶シリコン太陽電池よりも重量が増すと私は考えています。

そうなると設置場所を選ぶことになりますし、工事に手間とコストがかかります。場合によっては、既存の結晶シリコン型でもいいという判断がされる場合もあるでしょう。

それに対して日本では、薄く軽く、曲げても設置でき、曇天・雨天や室内の暗さでも発電できるフィルム型の開発が主に進められています〔図7(2)右〕。これは軽いので設置しやすく、曲げても発電できます。経年劣化したら、容易に張り替えることもできます。

また、地震などの災害でも、落下による危険性は軽微です。そのため、ビルの壁面や倉庫の屋根、ビニールハウスなど、ガラス型では重くて設置が困難な場所にも容易に貼ることができ、発電可能な場所を拡大することができます。

図7 世界と国内のペロブスカイト太陽電池(PSC)の市場性

出所 桐蔭横浜大学 宮坂 力、「超軽量ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた開発」、2024年11月12日〔令和6年度 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(港湾などの苛烈環境下における PSC の活用に関する技術開発)大さん橋 PSC 実証事業開始式より〕