発明者の宮坂 力氏の会社が参画、社会実装を進める3社の役割

発明者の宮坂 力氏の会社が参画、社会実装を進める3社の役割

実証実験参加事業者の3社のうち、ペクセル注1・テクノロジーズは、ペロブスカイト太陽電池を発明した宮坂 力氏(横浜桐蔭大学特任教授)が設立したベンチャーで、発明者ならではの技術や知見、特許権利を有している。

また麗光は、太陽電池や電子部品などで必要となる薄膜フィルムの製造や加工で技術と実績をもち、すでに有機薄膜太陽電池の生産・販売も行っている。今後、社会実装に向けて大量生産が必須となるが、それに欠かせないロール・ツー・ロール注2(後述)の生産方式でも多くのノウハウをもつ。

そしてマクニカは、この実証実験の取りまとめ役を担う。同社は、技術商社として数多くの先端技術の発掘・提案・実装を手掛けており、ペロブスカイト太陽電池でも実用化に向けた施策提案や技術開発を行う。

この3社で互いに連携して技術やノウハウを共有し、実証実験を通じて課題解決を進め、いち早いペロブスカイト太陽電池の社会実装を目指す。

同実証事業の開所式では、宮坂 力(みやさか つとむ)氏(写真3)が「超軽量ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた開発」というテーマで講演を行った。以降では、その講演内容を要約して紹介する。

3社が「決して折れない矢」となり実証実験プロジェクトを推進

ペクセル・テクノロジーズは2004年、桐蔭横浜大学発のスタートアップとして設立され、今年(2024年)でちょうど20年目を迎えます。

私たちが横浜で発明したペロブスカイト太陽電池の実証実験を、同じ横浜港の大さん橋で行う、この環境省のプロジェクトが始まって2年目となります。この新しい太陽電池をいち早く社会に広く普及させたいと期待に胸を膨らませています。

私たちは以前からフィルムを基盤に使い、フレキシブルで軽く曲がり、容易に持ち運べるユビキタス太陽電池の開発と実用化を目指していました。同様に麗光様でも薄膜太陽電池の製造技術の開発を進めており、そのつながりで以前から長年にわたり協力関係がありました。

そしてマクニカ様は、先端技術の応用や実用化に関して、多くの実績をお持ちです。

この3社が一体となり「決して折れない矢」となって、今回のプロジェクトを強力に進めていきたいと考えています。

写真3 講演するペクセル・テクノロジーズ代表取締役社長/横浜桐蔭大学特任教授 宮坂 力氏

出所 編集部撮影

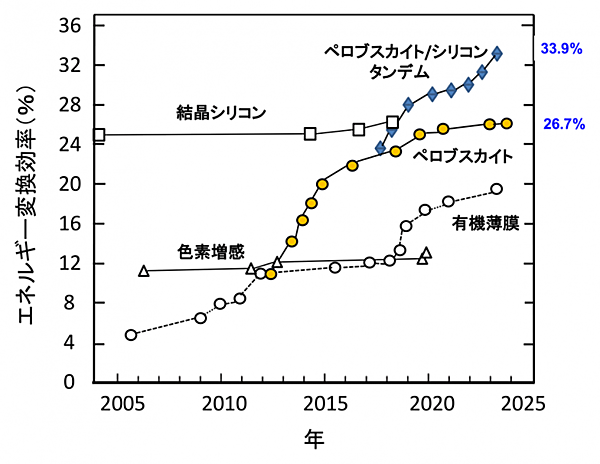

ペロブスカイトの発電効率:結晶シリコン「26.1%」を上回り「26.7%」へ

太陽電池の発電効率は今、結晶シリコンが26.1%ですが、最近になってペロブスカイトがそれを超え、26.7%を達成しました(図2)。結晶シリコンは1954年に発明され、以後今日まで70年以上もかけて効率を向上させてきましたが、その性能はそろそろ飽和するといわれています。

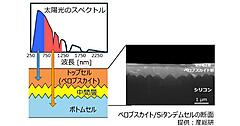

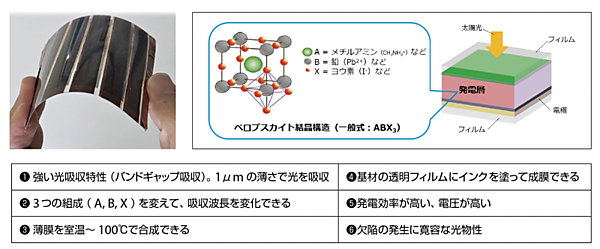

ペロブスカイトの特徴はまず、わずか1µm(1ミクロン。1マイクロメートル:0.001mm)の非常に薄い膜で光を吸収できることが挙げられます。

また、図3に示すように、ペロブスカイトは3つの構成体による結晶の構造ですが、その構成体の組み合わせで、吸収する光の波長を自在に変えることができます。この特性を利用して、最近ではペロブスカイトと結晶シリコンを組み合わせたタンデム型(後出の図4の右上)も開発されています。

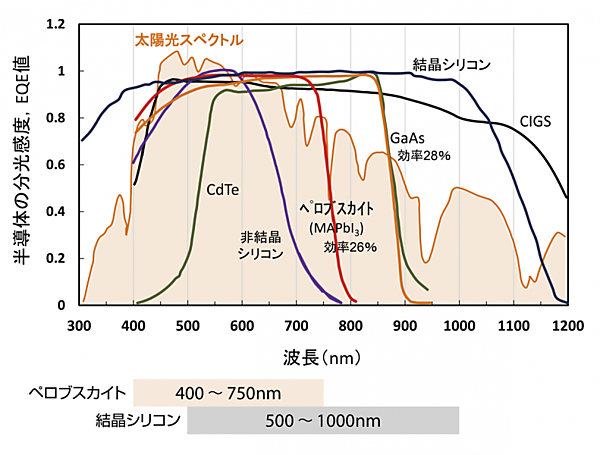

太陽光の波長を電気に変える分光感度特性は、図3に示すように、

(1)ペロブスカイトが波長400~750nm(発電効率:26.7%)

(2)結晶シリコンは500nm〜1000nm(発電効率:26.1%)

がメインとなっています。さらに、透明なペロブスカイトと結晶シリコンの両者を組み合わせた(重ね合わせた)タンデム型の場合は、ペロブスカイトと結晶シリコンの波長を合わせた幅広い波長(400~1000nm)に対応(利用)できますので、発電効率をさらに上げることができ、現在は「33.9%」(図2右上)となっています。

図2 各種太陽電池の素材とエネルギー変換効率の向上

出所 桐蔭横浜大学 宮坂 力、「超軽量ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた開発」、2024年11月12日〔令和6年度 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(港湾などの苛烈環境下における PSC の活用に関する技術開発)大さん橋 PSC 実証事業開始式より〕

図3 各種の太陽電池の分高感度特性

EQE:External Quantum Efficiency、外部量子効率

出所 桐蔭横浜大学 宮坂 力、「超軽量ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた開発」、2024年11月12日〔令和6年度 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(港湾などの苛烈環境下における PSC の活用に関する技術開発)大さん橋 PSC 実証事業開始式より〕

発電用資材として適したペロブスカイト、高い電圧(1.2V/単セル)を発生!

発電効率の高さも大きな特徴です。結晶シリコンは電流値(アンペア:A)が高いけれども電圧(ボルト:V)が低いのですが、ペロブスカイトは逆に電流値は低いのですが電圧が高い(表2参照:1.2V/単セル)。電流Aと電圧Vの掛け合わせが電気エネルギー(電力W=電流A×電圧V)となりますので、電力Wに関して両者はほぼ同等です。ただし、発電で高い電圧を得るために発電セルを直列に接続しますが、その際、電圧の高いペロブスカイトなら接続するセルの数が少なくて済みます。つまり発電に有利な素材といえます。

曇天時や室内照明のような弱い光の場合、結晶シリコンの場合には電流値は出ますが、電圧が下がっていきます。それに対してペロブスカイトの場合は、弱い光でも高い発電効率を維持します。

また基材に透明フィルムを使用することによって、材料を塗布した表面だけでなく、パネルの裏面から光を当てても発電することができます。これは、結晶シリコンの場合と大きな違いです。

図4 薄く軽く、曲げても発電できるフィルム型PSC(左)の特徴とその結晶構造

出所 桐蔭横浜大学 宮坂 力、「超軽量ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた開発」(2024年11月12日)、資源エネルギー庁「日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)」を参考に編集部で作成

注1:ペクセル(Peccell):Photoelectrochemical Cell、光電気化学セル(太陽電池)のこと。社名のペクセル・テクノロジーズは、光電気化学の分野から生まれる光電変換技術の実用化に取り組む企業という意味で名づけられた。

注2:ロール・ツー・ロール:Roll-to-Roll。ロール状(円筒状に巻かれた状態)のフィルムや印刷用の紙などの基材を巻き出し、加工工程を経て、再びロール状に巻き取る生産技術。