横浜港大さん橋の屋上フロアに100㎡の実証実験場

実証実験場として選ばれた横浜港大さん橋は、国内外の客船や大型クルーズ船が接岸するため、全長約480m、幅約100mの規模をもつ。海に突き出た構造のため、常に強い紫外線や風雨、潮風などにさらされている。このような苛烈(過酷)な環境で、PSCパネルの稼働状況や耐久性が実証されれば、倉庫や工場などが建ち並ぶ港湾部をはじめ、各種建造物や公共施設などヘも設置場所を広げることが可能だ。

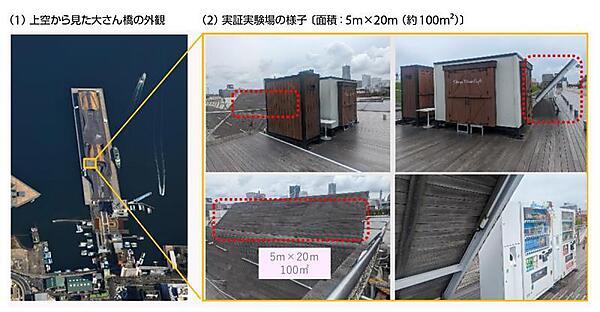

実証実験場は、横浜港大さん橋の屋上フロアに約100m2(5m×20m)のスペースで設置され、そこにPSCパネルを貼って実験を行っている(写真3)。

写真3 神奈川県・横浜港大さん橋(全長約480m×幅約100m)と

実証実験場のレイアウト

実験設備は大さん橋屋上広場の一角に、一般人の侵入が困難で、かつアピールしやすい場所に設置されている。

出所 株式会社マクニカ、株式会社麗光、ペクセル・テクノロジーズ株式会社、「令和6年度 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業(港湾などの苛烈環境下におけるPSCの活用に関する技術開発)大さん橋PSC実証事業開始式」

今回の実証実験では、ペクセル・テクノロジーズが提供するペロブスカイトに関する技術や知見をもとに、麗光がフィルム型PSCパネルの製造を行い、実験全体の取りまとめをマクニカが行っている(前編を参照)。

初年度の2023年度は、テスト段階として約10cm角のPSCパネル10枚を直列(出力計60W程度)に接続して設置し、発電状態をチェック。また、その状況をモニタリングできる稼働システムもあわせて開発している。この環境下で発電効率10%以上を確認したほか、PSCパネルへの塩害状況の調査も行われた。

2024年度:早期の社会実装に向け、規模を拡大して実施

2年目となる2024年度の実証実験は、社会実装に向けて規模を拡大して行う。

マクニカのプロジェクト責任者である阿部 博氏(株式会社マクニカ イノベーション略事業本部 サーキュラーエコノミービジネス部第1課 主席)は、「従来の結晶シリコン型太陽電池では設置できなかった場所での活用を目指しており、実験で実証されれば大きな強みになる」と語っている。

実証実験期間は2024年11月12日~2025年1月31日の約2カ月半の予定。発表された主な実証内容は以下の通りである。

〔1〕最大1kWの発電を目指す

今回の実証実験ではより多くの発電容量の確保を目指しており、そのために新たなPSCパネルを開発している。これは縦30cm×横1mのPSCパネルをフィルムに塗工・成形したもの(写真4)で、実験場一面に同パネルを80枚程度貼って、最大1kWの発電容量を目指す。

写真4 実証実験で使用しているフィルム型PSCパネル(1枚:30cm×100cm)

〔左は表面で濃い茶色。右は裏面で濃い黄色〕

今回の実証実験ではフィルム型PSCパネルを約80枚使用。写真はPSCパネルを持つ宮坂 力氏(ペクセル・テクノロジーズ)

出所 編集部撮影

〔2〕PSCパネルを複数開発し検証を行う

PSCパネルの発電効率や耐久性の向上を目指し、複数のPSC発電パネルを試作して検証を行う。

ペロブスカイトは3つの構成体による結晶構造(前編の図3を参照)となっているが、その構成体の組み合わせやフィルムへの塗布方法によって発電特性を変えることができる。ペロブスカイトの発明者である宮坂氏の研究成果をもとに、何種類かのパネルを試作し、それぞれの発電状況を検証する。

〔3〕耐久性の向上

PSC発電パネルのベースとなるプラスチック・フィルムには吸水性があるため、屋外設置の場合には雨水などが浸透し、発電の阻害要因となる。それを保護するために、封止材と呼ばれる薬剤でフィルムをコーティング(被覆)するが、薬剤の種類や塗布方法などを数種類用意して評価する。

〔4〕大量生産による製造方法の確立

実証実験で使用するPSCパネルは、麗光がもつロール・ツー・ロール注1(前編参照)の設備で製造される。将来の大量生産を視野に入れて、フィルム基盤へのペロブスカイト塗布から乾燥、封止の工程などの技術開発と検証を行う。

注1 麗光のWebサイト(以下)のYouTubeに、ペロブスカイト太陽電池の発明者である桐蔭横浜大学特任教授 宮坂 力氏も登場され、同社のフィルム型ペロブスカイトの生産工程(中国のシート・ツー・シート方式、および麗光のロール・ツー・ロール方式)などが紹介されている。

https://www.reiko.co.jp/topics/media/828/