〔5〕交換が容易かつ強度の高い装着方法の開発

現在想定されているPSCの耐用年数は10〜15年のため、長期運用にあたっては交換が前提となる。また、台風などの災害で損傷、剥落した場合も同様だ。

それらを見越して、テープ式架台にPSCパネルをどのように容易に装着するか、あるいは容易な着脱方法の検証を行う。装着・取り外しが容易なだけでなく、強風でも剥がれない強度をもち、さらに雨や塩害でも劣化しない装着の構造や素材を検討する。また、装着方法別の発電性能も加味して評価し、最も効率の良い装着方法を探る。

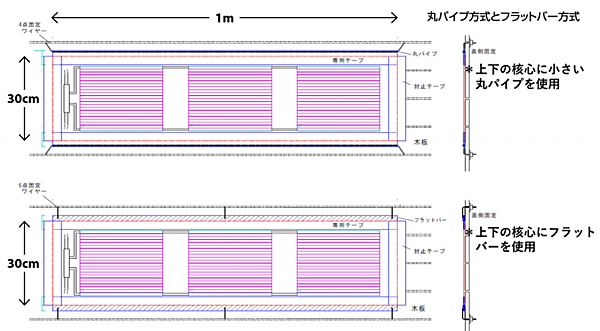

実証実験場では、図2に示すように2種類用意されており、1つは、PSCパネルの天地に小さな丸い棒を巻き付けてテンションをかけ、パネル表面の張力を最適に調整できるようにしたもの(図2上部。前編で紹介)。もう1つは、上下に固定式フラットバーを設定し、そこでPSCパネルを挟み込んで設置する(図2下部)。これは従来、有機薄膜パネルなどで用いられている方式である。

図2 実験で検証している2種類のペロブスカイト太陽電池(PSC)の装着方法

テープ式架台:PSCパネルの着脱が容易にできるようマジックテープで貼り付ける架台

丸パイプ:断面が丸い円筒状の金属。これにPSCパネルを巻き付けて施工する

フラットバー:断面が長方形の棒状の金属。これにPSCパネルを挟み込んで固定して施工する

出所 株式会社マクニカ イノベーション略事業本部 サーキュラーエコノミービジネス部第1課 主席 阿部博、「横浜港で実施するペロブスカイト社会実証~脱炭素化を促進する新しいテクノロジーの大さん橋実証~」

〔6〕電力利用のためのシステム開発

マクニカでは、PSCパネルで発電した電力を活用する仕組みを開発している。

独立電源としてのPSCパネルや蓄電池と、電力を制御するパワーコントローラ(PCS:Power Conditioning System)、発電状況を監視するIoT機器などを統合したシステムを開発中である。

さらに、電力系統(一般送配電網)に接続するためのシステム構築も進めている。