2025年はペロブスカイト元年!:第7次エネルギー基本計画に盛り込む

日本発のペロブスカイト太陽電池(PSC)が、いよいよ2025年に実用化レベルに到達する。今回の実証実験を通して、フィルム型PSCパネルの開発の現状やその実力、今後の課題の一端が明らかになってきた。

PSCパネルについては、広く報道されているように、すでにNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)注2や多くの先進的な日本企業だけでなく、中国や欧州など諸外国を含め、実用化に向けた開発競争が激化している。このため、国際競争力の面からも日本における早期のPSCパネルの社会実装が期待されている。同時に日本のエネルギー自給率(2021年現在で13%とかなり低い)の向上にもつながることが期待されている。

このような動きを背景に、日本では2024年5月、官民150団体によるペロブスカイト太陽電池の活用に向けた「次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会」がスタートした注3。この動きと連携して、政府は、2024年度内に策定予定である「次期(第7次)エネルギー基本計画」において、「2040年に国内で20GWのペロブスカイト太陽電池(PSC)の発電能力(一般家庭約600万世帯分の電力に相当)」を導入する目標を設定した注4、注5(2023年12月末時点の既存の太陽光発電の総導入量は73.1GW)。

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、洋上風力発電とともにペロブスカイト太陽電池は、再生可能エネルギーの切り札となっている。

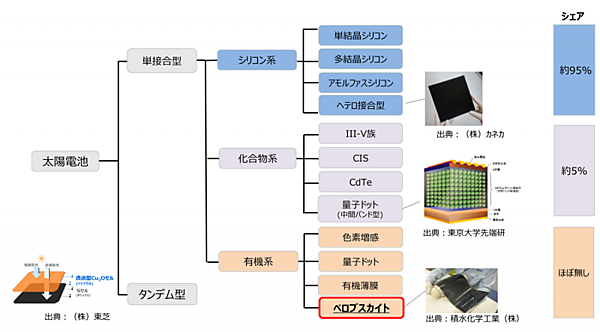

なお参考までに、図3に現状の太陽電池の分類とペロブスカイトの位置づけを示す。

〈終わり〉

図3 太陽電池の分類とペロブスカイトの位置づけ

右側はシェアを表す。シリコン系がシェアを圧倒していることがわかる。

Ⅲ-Ⅴ族:Ⅲ-Ⅴ族(さんごぞく)の化合物を使う太陽電池のこと。Ⅲ族元素としてはアルミニウム(Al)・ガリウム(Ga)等、Ⅴ族元素としては窒素(N)・リン(P)・ヒ素(As)等がある。Ⅲ-Ⅴ族の化合物を使う太陽電池として、ガリウム・ヒ素(GaAs)や窒化ガリウム(GaN)等がある

CIS:銅(Cu)、インジウム(In)、セレン(Se)の化合物を使う太陽電池

CdTe:Cd(カドミウム)とTe(テルル)化合物を使う太陽電池

タンデム型:2つ以上の太陽電池を直列に並べて太陽光を有効利用し、より大きな電気変換ができるようにした太陽電池。例えば発電に得意な短い波長(400~750nm)の光を吸収するペロブスカイトと、長い波長(500~1000nm)までを吸収する結晶シリコンを重ね合わせて直列接続し(タンデム化して)、高い変換効率を実現する(前編図2を参照)

出所 次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会、「次世代型太陽電池戦略」、令和6(2024)年11月

注2:NEDO、「グリーンイノベーション基金事業で新たに『次世代型太陽電池実証事業』に着手しました―ペロブスカイト太陽電池の早期の社会実装を目指し、量産技術開発とフィールド実証の両輪で推進します―」、2024年9月20日

注3:経済産業省、「第1回 次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会」、2024年5月29日

注4:資源エネルギー庁、「次期エネルギー基本計画の策定に向けたこれまでの議論の整理(再生可能エネルギー関係)」(2024年11月28日)の140ページ

注5:資源エネルギー庁、「再生可能エネルギーの導入状況」(2024年6月13日)の5ページ