IEEE 802.3WGの主なタスク・グループの審議状況

次に、これまで解説した以外の主なタスク・グループの状況を解説する。

【1】802.3an:より対線(UTP)向け10GBASE-T

本年(2006年)の6月に、ドラフト4に対する承認委員会(Review Committee)の承認が得られたため、10GBASE-Tの標準化は完了した。

10GBASE-Tはカテゴリー6、6A、7のLANケーブルに対応した10ギガイーサであり、ギガイーサ対応LSI大手のブロードコム(BroadCom)社やベンチャのソーラーフレア(Solarflare)社が対応チップの製品化を進めている。

対応製品の製品化は、2007年後半以降と予想されるが、普及はさらに先となるものと予想される。その理由としては次のようなことが挙げられる

(1)デスクトップで10ギガの帯域を必要とするアプリケーションが多くは見当たらない

(2)現在広く普及しているCat.5(カテゴリー5)やCat.5e(カテゴリー5の仕様拡張版)のケーブルに対応しておらず、Cat.6やCat.6Aなどの新しいケーブルの普及を待つ必要がある(10GBASE-T規格の標準化完了が、Cat.6Aなどの新しいケーブル普及を促進する要因となるものと期待されている)

なお、カテゴリー6A (Augmented Category 6、カテゴリー6の仕様拡張版)のUTPケーブルは、10ギガイーサ向けに米国の業界団体であるTIA(Telecommunications Industry Association、米国電気通信工業会)において、新しく規定された高性能なUTPケーブルであり、現在、ドラフト審議中である。カテゴリー6Aの標準化完了は2007年2月以降の予定である。

【2】802.3aq:マルチモードファイバ向け10GBASE-LRM

10GBASE-LRMは、既設のマルチモード光ファイバ向けの10ギガイーサ伝送方式である。LRMとは、具体的に次のような内容を意味している。

(1) L:Long Wavelength(長波長レーザー)を使用する。

(2)R:64B/66B符号(64ビットを66ビットに変換した符号)によるLAN PHY(LAN物理層)を使用する。

(3)M:マルチモード光ファイバ向けの方式であること。

マルチモード光ファイバに対応した10ギガイーサの伝送方式としては、すでに10GBASE-SRや10GBASE-LX4が存在するが、それぞれ次のようなの問題があり、10GBASE-LRMの標準化が行われることとなった。

(1) 短波長(860nm)を使用する10GBASE-SRは既存のマルチモードファイバで伝送距離が26~33mと短い

(2) 長波長(1310nm)帯の4波を波長多重して使用する10GBASE-LX4は、既存マルチモード光ファイバで300m、シングルモード光ファイバで10kmの伝送距離をもつものの、10ギガイーサで初めて規定されたまったく新しい方式であったため、10GBASE-LRMの標準化が開始された2003年頃には対応製品の製品化が遅れていた

このため、当時、主に長距離伝送用途で技術開発が行われていたEDC(Electric Dispersion Compensation、電子分散補償)の技術を応用して、既存のマルチモード光ファイバ300mにおいて、長波長(1310nm)の1波による10ギガ伝送を実現する伝送方式として標準化が開始された。

その後、当初の目標である300mの伝送距離を断念し220mに短縮したものの、標準化は進められ、今回のサンディエゴ会合で最終ドラフトであるドラフト4を承認委員会に送付することが議決された。これにより本年(2006年)の9月には正式標準として承認予定である。

【3】802.3as:フレーム長の延長(Frame Expansion)

802.3asは、イーサネットの最大フレーム長を現在の1518バイトから2000バイトまで延長するための規格である。ただし、このフレーム長延長は、802.1ahや802.1AEなどの新しい規格で定義される新しいフレーム・タグ(通信制御のための情報を付加するためのフィールド)によるフレーム長の延長のためのものであり、ユーザーのデータ長は従来通り48~1500バイトを使用する。

今回の会合では、ドラフト3.2に基づく審議を行い、次回会合までにドラフト3.3を作成することが承認された。本年(2006年)9月に標準として正式に承認される見込みである。図1、図2にイーサネット・フレームの新旧の定義を示す。

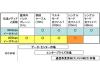

802.3ap、802.3ar、802.3atの審議状況

その他、802.3ap、802.3ar、802.3atの各タスク・グループの審議状況は、次の表3にまとめる。