日本からは1.3GHz幅を提案

日本からは1.3GHz幅を提案

—具体的な周波数は考えられているのでしょうか?

河内 現在、日本は3GHz帯から4GHz帯にかけての周波数の提案を考えています。それ以外にも、例えば、2GH帯や、もっと下のUHF帯の400MHz帯などいろいろな周波数帯についての要望もあります。周波数の利用については、国によって歴史的な事情や利用の仕方がそれぞれ少しずつ違いますので、各国からの提案をどう統一していくかというのが、これからの大きな作業になると思います。

—具体的には日本として、どれくらいの幅を考えておられるのですか

河内 日本が提案しているのは、3.4~4.2GHzの800MHz幅と、4.4~4.9GHzの500 MHz幅ですから、合計1300MHz幅=1.3GHz幅となっています。

—1.3GHz幅とは、けっこう幅広い周波数帯ですね

河内 どのくらいの周波数が必要かということについては、ITUの中で議論されているのですが、

(1)高密度に利用者が存在するケースと、

(2)低密度に利用者が存在するケース

があり、高密度のケースの場合は1GHz幅、つまり1000MHz幅くらいの周波数の幅が必要であり、低密度のケースでも500MHzくらいの周波数の幅が必要であろうと言われています。1.3GHz幅の提案というのは、高密度のケースに対応できるようにもっていきたいという狙いからそのような提案をしています。

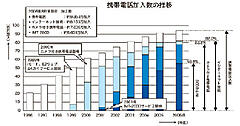

—現在、NTTドコモやKDDI、ソフトバンクモバイルの3社が携帯電話に使用している周波数は、全部でどれくらいでしょうか

服部 現在、3社で合計270MHz幅くらいを使用しています。これに1.3GHz幅を加えますから、現在の6倍近くの周波数幅となります。

ユビキタス社会に向けた電波の確保

—今後の展望を一言ずつお願いします。

河内 今後、携帯電話の伝送速度は、4Gでは移動中でも100Mbpsと高速になり、ユビキタス社会を迎えて、多くの高精細な映像コンテンツもやり取りされるようになります。また、新しい技術やサービスが導入されていきますので、それを後押しすべく、できるだけ多くの周波数帯を確保していく必要があると考えています。

服部 そのような周波数の確保の動きとともに、今後、無線ネットワークに関連する新しい動きにも注目しておく必要があります。最近の大きな流れとして、有線と無線の統合するFMCであるとか、そのプラットフォーム(通信基盤)を提供するNGN(次世代ネットワーク)が登場してきています。

このような流れの中で無線のシステムに着目しますと、これまでは携帯電話を中心に、いわゆるインフラ型であり、集中制御型のシステムが発展してきました。

これからユビキタス社会を迎えるにあたって、従来とは異なる分散型の通信形態、例えば端末自体が中継ノード(中継装置)となったり、あるいは端末と端末が直接やり取りをするというような、アドホック型のネットワーク技術(基地局を必要としないネットワーク技術)が期待されています。また、どこかのノードが潰れても、自動的に迂回するようなメッシュ型ネットワークにも期待が高まっています。

このような、無線システムの故障などに対して耐性のある、あるいは災害時に緊急に対応できる無線システムいうのは、社会システムとしてますます重要性を増してきています。このような無線システムも含めて、電波を十分に使える環境を整えておくことが、高度な情報通信社会では必須のものになっていくと思います。

プロフィール

服部 武

上智大学 理工学部

電気・電子工学科 教授

総務省情報通信審議会

携帯電話周波数有効利用方策委員会

主査

略歴

1974年 東京大学 大学院 工学系研究科 電子工学博士課程了(工学博士)

1974年 日本電信電話公社横須賀電気通信研究所 入所

自動車・携帯電話、新コードレス電話方式、パーソナル通信方式、PHSの研究開発推進に従事。この間、研究開発本部調査役、無線システム研究所・研究企画部長/パーソナル通信研究部長などを歴任

1996年 通信網総合研究所ネットワーク企画推進室 主席研究員

1998年より現職(上智大学 理工学部 電気・電子工学科教授)

現在、次世代移動通信方式、高速移動パケット伝送、ワイヤレス・システムにおけるQoSスケジューリング、位置検出、OFDM/MIMO伝送などの研究に従事

<主な活動>総務省情報通信審議会 携帯電話周波数有効利用方策委員会 主査

河内 正孝

総務省 総合通信基盤局 電波部長

略歴

(学歴)

金沢大学大学院工科

研究科 電子工学修士課程

(職歴)

1978年4月 郵政省入省

1997年7月 電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課長1999年7月 放送行政局放送技術政策課長

2001年7月 〃 〃 技術政策課長

2002年7月 〃 総合通信基盤局電波部電波政策課長

2004年1月 〃 信越総合通信局長

2005年8月 独立行政法人情報通信研究機構理事

2006年7月 現職に就任

関連記事

対談:電波・周波数を語る(2):UWB/電子タグ(RFID)から802.11nまでの周波数

2006年11月13日 0:00

対談:電波・周波数を語る(1):通信に適した周波数はなぜ5GHz以下なのか?

2006年11月6日 0:00

活発化する電波/周波数の割り当て(4):3G、3.5Gから4Gへ 携帯電話用の周波数再編

2006年11月16日 0:00

対談:デジタル放送を語る(1):デジタル化の実現:放送の歴史を変えたMPEG-2

2006年9月21日 0:00

KDDIのNGN/FMBC戦略を聞く(3):FMBCが描く放送と通信の融合のサービス像

2008年2月25日 0:00

スマートフォンの台頭とLTEへ向かう世界のモバイル・ブロードバンド(後編)

2009年6月30日 0:00