≪2≫身近な圧縮技術の使用例

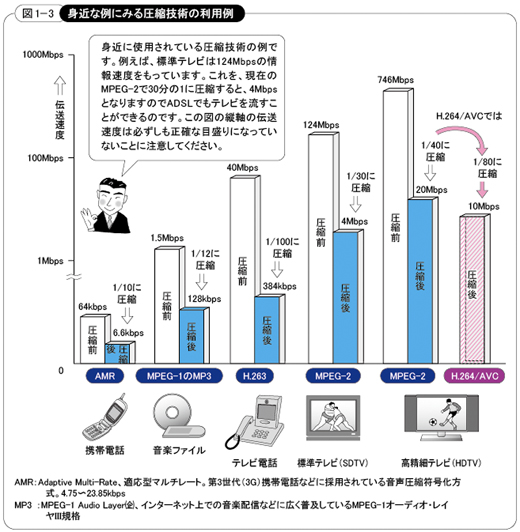

図1-3に、身近な圧縮技術の利用例を示します。この図では、高精細テレビ(HDTV)を例にとって、H.264/AVCの効果を示しています。

[1]電話の音声の場合

例えば、電話の音声は、デジタル表現すると64kbpsの情報速度をもっています。ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line、非対称デジタル加入者回線)などのブロードバンドの登場により、64kbpsよりもはるかに速い通信(例:下り最大50Mbps/上り最大5Mbps)ができるようになってきているため、音声を圧縮する必要性はありません。

しかし、携帯電話の場合は、現状では有線のADSLなどに比べて限られた無線帯域(遅い通信速度)のために、音声を圧縮して送受信することが必須となります。そうしなければ通信回線の利用者数が限られたり、サービス料金が高くなったりします。携帯電話では、現在、音声を1/5?1/15程度に圧縮する技術が用いられています。

[2]動画像の場合

一方、情報源が動画像の場合には、音声に比べて格段に大きな情報を発生します。テレビ放送の画像をデジタル表現すると、標準テレビ(SDTV:Standard Definition Television)では124 Mbps、高精細テレビ(HDTV:High Definition Television、ハイビジョン)では746 Mbpsの情報速度になります。ネットワークがブロードバンド化(高速大容量化)されたといっても、光ファイバ(FTTH)によるインターネットの通信回線速度が現在ではまだ100 Mbpsですから、HDTVのテレビ画像は、それをはるかに超える情報量であることがわかり、圧縮技術が必要なことがわかります。

[3]蓄積媒体の場合

次に、蓄積媒体の場合はどうでしょうか。その代表例として、DVD-R(Digital Versatile Disc-Recordable、多目的に利用できる一度だけ書きこみ可能な追記型のDVD)には、4.7Gバイト(=4700Mバイト×8ビット=37600Mビット)の容量がありますが、非圧縮の状態では標準テレビで5分、高精細テレビでは50秒の記録しかできません(<計算例>標準テレビの場合:37600Mビット÷124Mbps÷60秒=5分)。

このような情報量の多い動画像情報を圧縮技術によって伝送したり、蓄積したりする情報量を1/30?1/40、さらに1/80に圧縮することにより、はじめてデジタル・テレビ放送やDVD録画が実用的になりました。

例えば、標準テレビは124Mbpsの情報速度ですから、これを1/30に圧縮すると124Mbps÷30≒4Mbpsとなり、現在広く普及しているブロードバンド回線であるADSLでも、標準テレビ画像を送受信できるようになります。しかし、高精細テレビの場合はもっと高速な回線が求められます。

このようにネットワークがブロードバンド化したり、DVDレコーダなどの蓄積媒体が大容量化していくとはいえ、動画像情報を対象とする限り、ここ当分の間は、効率の高い圧縮技術の必要性が変わることはありません。

※この「Q&Aで学ぶ基礎技術:最新の情報圧縮技術〔H.264/AVC〕編」は、著者の承諾を得て、好評発売中の「改訂版 H.264/AVC教科書」の第1章に最新情報を加えて一部修正し、転載したものです。ご了承ください。