≪3≫新しいイノベーション:「標準化か知的化か」いかに収入を最大化するか?

≪3≫新しいイノベーション:「標準化か知的化か」いかに収入を最大化するか?

平松 幸男氏

(大阪工業大学大学院

知的財産研究科 教授)

大学・研究者の立場から、大阪工業大学大学院知的財産研究科の平松 幸男教授は、NTTに27年間在職し、そのうち24年間、ITU-Tで標準化活動をしてきた。今年(2008年)の10月にITU-T SG11(Signalling requirements and protocols、信号条件とプロトコル)の議長を退任する予定となっている。このように、経験豊富な国際標準化活動と行ってきた平松教授は、3年前の2005年4月に大阪工業大学に移り、標準化と知的財産の研究の国際的なエキスパートとして活躍。ICT標準化と知財につい次のように語った。

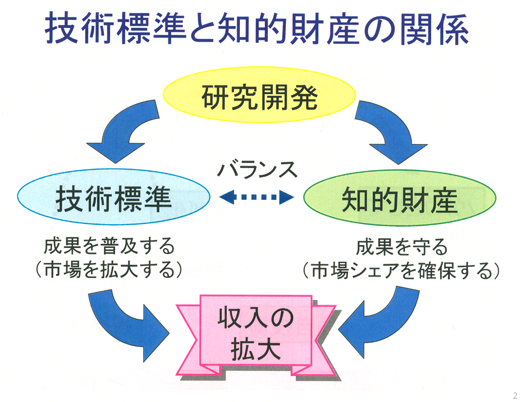

『技術標準も知的財産も、その元となる研究開発活動がないと起こらない。したがって、研究開発活動において、新しいイノベーションを起こすことが企業にとって重要となる。そこで、研究開発によってイノベーションを起こしたときに、それを技術標準にするのか、知的財産として守るのか、という2つがあるが、この2つの間のバランスを取って、収入を最大化することが求められる(図5)。これを模式的に示したのが図6である。

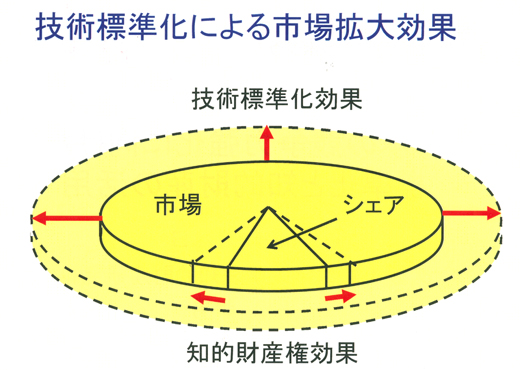

図6は、パイの形をしているが、このパイが市場を示している。もし仮にある商品の分野で特許を100%とっている(ICT分野ではなかなかありえないが)とすると、他社を完全に排除できるため、360度(パイのすべて)が自分の収入になる。ところが、通常は、特許を取り合うので自分の取り分は、図6の三角形の部分(シェア)に収まることになる。この三角形の回転の角度が知的財産権の取得効果となる。一方、標準化の効果と言うのは、市場を広げるすなわちパイを大きくする効果がある。このため、自分の取り分を大きくするには、三角形だけではだめで、パイを広げる必要がある。

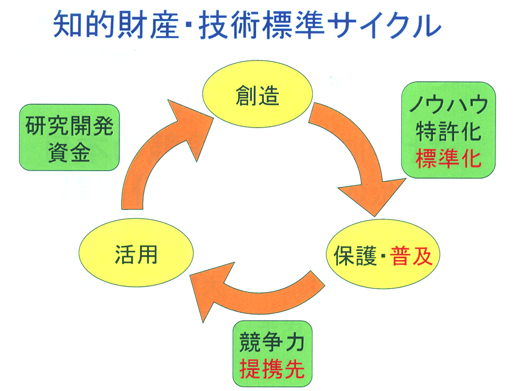

次に、図7に示す、企業における技術の権利化(特許)と標準化の関係を見ると、研究開発(R&D)の成果として新しい技術ができた場合、図7に示す判断1として、ノウハウとして誰にも教えないで囲い込み、競争力を維持していくケースと、権利化(特許として出願)するケースがある。この場合、特許として出願してしまうと、1年半後にフィードバック(公開)されてしまう。公開されると競争相手がその技術を勉強する機会が発生するため、その技術に代わる技術が出てくることが考えられる。

一般にICTの場合は、特許を申請するケース(権利化)が多いので、判断2が求められることが多いが、判断2は、非常に難しい面がある。すなわち、ある技術を権利化した後の判断2では、「その技術を標準化の対象にするのか、あるいは独自技術として囲い込むのか」という判断となるが、標準化した場合は、その文書は公開されることになるからである。

一方、知的財産権・技術標準サイクルを見てみると、通常、「創造⇒保護⇒活用」と言うサイクルで表現され、図8の赤字で示した「標準化」「普及」「提携先」という要素は表現されていない。また今までは、標準化と言うのは図8に示す「活用」の一形態として位置づけられてきた。しかし、前出の図5に示したように、研究開発すなわちイノベーション(創造)の段階から個々の技術をどのように収入に結び付け、最大化していくのか、最初から考えておく必要がある。したがって、ノウハウとして守るのか、特許化するのか、標準化するのかを創造の段階でも考えて、保護と同時に普及することも考えておく必要がある。さらに、競争力では自社が独占すると同時に提携先も考えていくことも必要ではないかと思っている。

最後に、企業にとって一番大事なのは「競争と協調」をどのように区別し、棲み分けるか、これを技術ごとに考えておく必要がある。これを考えることがまさに戦略ではないかと思うが、これは、決して容易なことではない。

過去には、協調する場合は、あまり特許ということが意識されなかったが、これからは協調する場合でも特許はきちんと取っておくことが重要であると同時に、取った特許は積極的に安価にライセンスし仲間づくりをすることが必要である。一方、自分の会社の本当に強みとなる中核的な技術の場合は、これは本格的な勝負となる。そのような場合は、特許というのは他社を排除する効果もあるので、そのように知財を使うことも重要である。そして、そのような知財と標準化を組み合わせた製品、あるいはサービスを展開していくことが求められているのではないかと思う』。