直流400Vの給電をどのように実現するか

〔1〕現在のパソコンや家電機器の電源構成

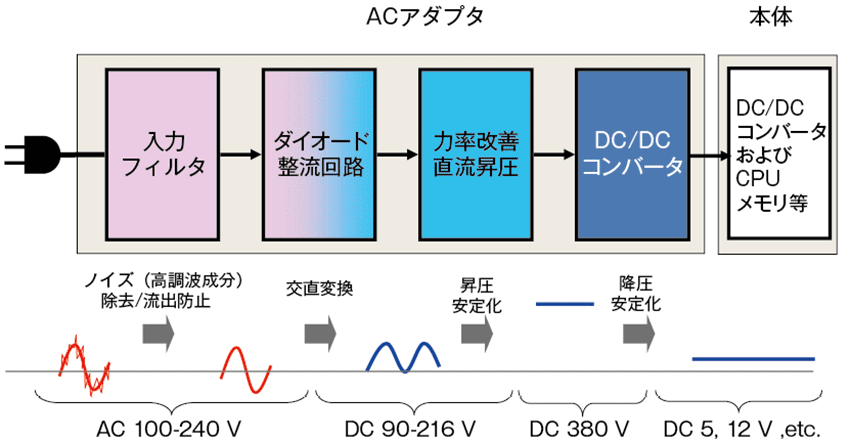

図5は、従来のパソコンや家電機器の電源構成(現状)を示す。これを、順を追って説明すると次のようになる。

図5 従来のパソコンや家電機器の電源構成(現状)

- 最初に、パソコンのACアダプタのコンセントを、家庭の交流(AC)100〜240Vのコンセントに差し込む。赤の波形で書かれているように、最初の部分は入力フィルタ(ろ過器)によって、交流に含まれているノイズ(高調波成分)を除去したり、ノイズの流出を防止したりする。

- 次に、ダイオード整流回路(交流を直流に変換する回路)によって、交流(AC)を直流(DC)に変換(交直変換:AC-DC変換)し、90〜216Vの直流電圧を得る。

- さらに、この直流の力率改善や直流昇圧(380Vへ昇圧)を行い、電圧を安定化させる。力率とは、電源から供給される電力のうち、パソコンなどの負荷により電力を消費する割合を示すものである。具体的にはパソコンなどの負荷によって、電圧と電流に「ずれ(位相差)」が発生するが、この電圧と電流の「ずれ(位相差)」をゼロに近づけることを力率改善という。

- ACアダプタの最後に、DC-DCコンバータ(直流-直流変換:直流電圧を昇圧したり降圧したりする装置)で降圧や安定化を行い、DC 380V(約DC 400V)をDC 5〜12Vなどの直流に変換する。

- それを、最終的にパソコン本体のCPUやメモリに供給して動作させる。

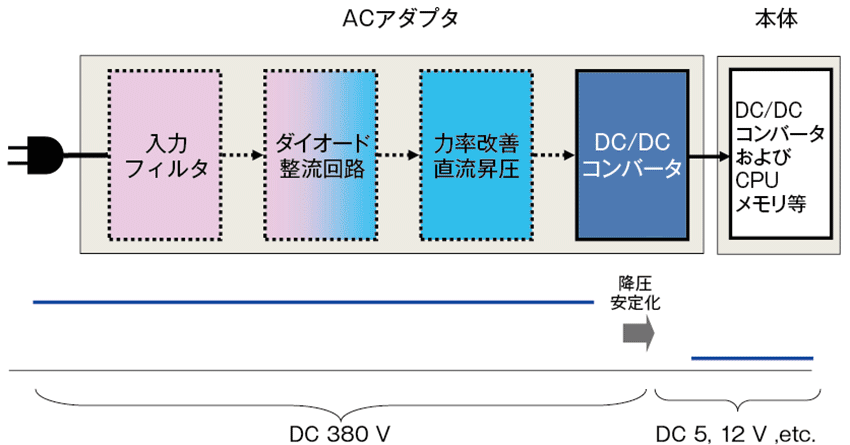

〔2〕暫定的なDC-DCコンバータへの直接入力

次に、図6に示すように、暫定的であるが、最初の交流100Vの箇所に交流を入れるのではなく、ACアダプタのDC-DCコンバータに、DC 380V(DC 400V)の直流を直接入れてあげれば、前述の図5に示した、入力フィルタから力率改善・昇圧の部分の回路や変換による電力損失を省くことができる

図6 従来のパソコンや家電機器の電源構成(暫定)

このように、回路や処理の無駄をなくしてコンパクトにできるため、ここで直流にするメリットが出てくる。このような理由から、直流400Vの電圧を採用した400Vの直流給電システムにしようという動きが活発化しているのである。

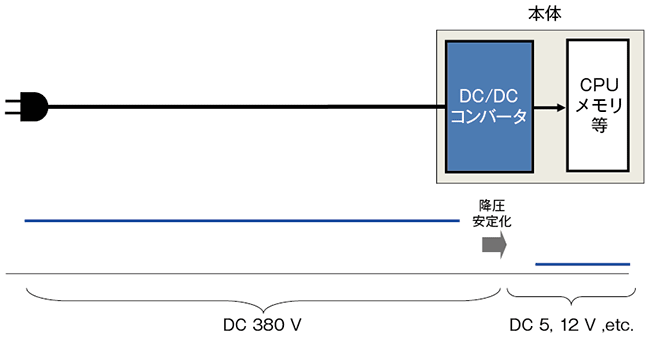

〔3〕パソコン本体にDC-DCコンバータを組み込む

さらに図7に示すように、将来は、例えばパソコン本体にDC-DCコンバータを組み込み、ACアダプタを省いて、直接、直流400Vを供給してしまう構想も検討されている。このように直流化することによって、従来の複雑な仕組みを簡略化し、交直変換ロスをなくすことなどが、直流のメリットの部分でもある。

図7 従来のパソコンや家電機器の電源構成(将来)

IEC SG4で検討されている範囲:システムアプローチ

〔1〕3つの機能部分をシステム的に標準化

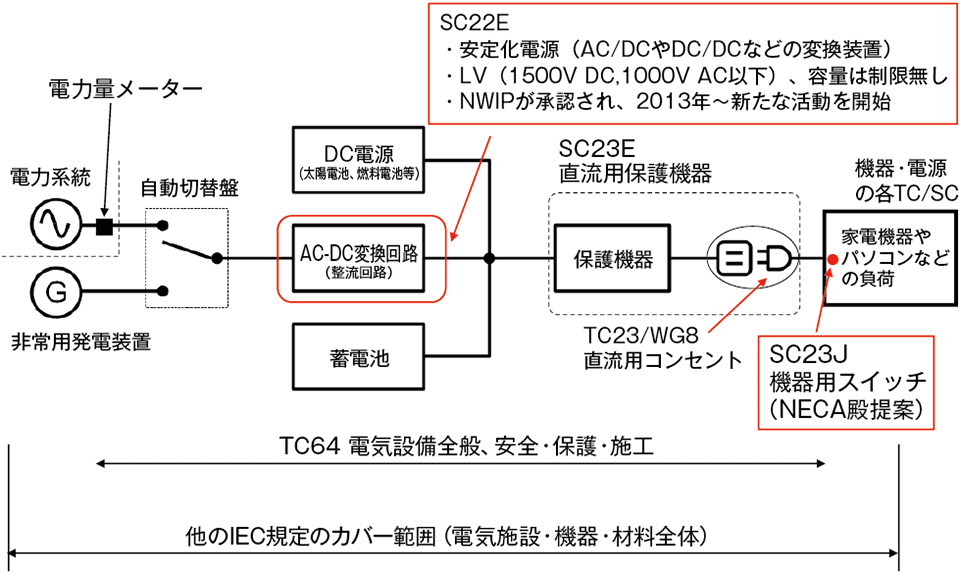

しかし、直流電圧400Vの仕様だけを決めても、実際にはいろいろな分野で直流が使用されるので、どこに直流を適用するかという「システム的なアプローチ」が重要となってくる。そこで、IEC SMB SG4では、図8のような範囲で直流の適用範囲を規定し検討が進められている。

図8 SG4で検討が進められている範囲(システムアプローチ)

検討内容は大きく、

- 図8左側部の電力量メーター(スマートメーター)や電源自動切り替えスイッチ(ATM注9)を含む電力会社から電力を受電する部分(給電システム)。

- 図8中央部の電力を受けて保護する部分(直流用保護機器、直流用コンセント)。

- 図8右側部の電力を消費する(負荷)部分(機器用スイッチ)。

の3つの機能に分けられるが、これらのすべてに対してシステム的視点からの規格が必要になる。

以上のような背景から、400V(380Vとも表現される。前述)が決められたのである。

図8は、SG4がシステムアプローチの視点から検討を進めている標準化の範囲を示すが、図8の中央左部のAC-DC変換回路部分は、TC 22(パワーエレクトロニクスシステムと装置担当)内のSC22E(第22E分科会:安定化電源装置)が担当している。このSC22Eでは、

- 安定化電源装置(AC-DCやDC-DCなどの変換装置)

- LV(Low Voltage、低電圧:DC 1,500V・AC 1,000V以下を担当)、容量の制限はなしなどのNWIP(New Work Item Proposal、新規作業項目提案)

が承認されたため、2013年から新たなテーマとして審議されている。

また、図8の中央および右側に示す、

- 住宅用および類似用途の遮断器を検討している「SC23E」では、WG2で住宅用漏電遮断器の規格が検討されている。

- また「TC23/WG8」(直流用電気用品)では、直流用コンセントなどの検討が行われている。

- さらに「SC23J」では機器用スイッチの規格が審議されている。

このように、従来はコンセントの場合はコンセントだけ、AC-DC変換装置はAC-DC変換装置だけ、というように個別に閉じた形で規格が策定されていたが、SG4では、個別のアプローチではなく、図8に示す全体像を考慮しながら整理する「システムアプローチ」を基本に規格の策定が行われている。

なお、図8の下部に示すTC64は、電気設備全般、安全・保護・施行の規格を担当している委員会の例である。例に挙げたTC64では、建物における感電防止などの電気安全や建物の施工、電気設備の施工等を規定する分野の技術などの標準が策定されている。このTC64標準は個々の規格ではないが、建物の配線や設置、アースに関する規定、もしくはブレーカーの保護などについて、限定された標準となっている。TC64のような限定的な標準はこれまでもあったが、それは蓄電池や漏電遮断器(ブレーカー)など個々の標準化を進めた結果を整理したものであり、最初から図8に示したシステムアプローチの視点から標準化されたものではない。

以上がIEC SG4で検討が行われている標準化の概要である。

SG4がめざす今後の活動とその展開

まず、直流システムのケーススタディの実施や課題の抽出を行う。例えば、

- データセンターや通信施設を最優先に検討

- DCマイクログリッド〔例:太陽光発電システムや燃料電池など直流タイプの分散型電源と蓄電池(EV含む)とのインテグレーション〕や、一般建物・住宅(例:スマートハウス)などの検討

も行われる予定となっている。

このため、日本からも事例などを含めた、積極的な情報の発信が重要となっている。

このように、データセンターや通信系設備以外の部分にも直流技術を適用できるように徐々にスコープを広げていくことが、議論されている。さらに、ここでは交流で発電される風力発電も含めて直流化して連系させる、いわゆるDCマイクログリッドが議論されている。

以上のほか、標準化に向けたロードマップの策定や、市場ニーズと導入事例の収集、それらをまとめた白書の発行なども計画されている。

▼ 注9

ATM:Automatic Transfer Switch、電源自動切り替えスイッチ。電力会社の給電システムに電源障害が発生した場合に、もう一方の給電システムすなわち「緊急バックアップ電源セット」(例:非常用電源)に切り替えるスイッチである。