リチウムイオン二次電池の商品化に向けた安全性の実証

─安全性への問題点はどのようにクリアしていったのですか?

吉野:負極にポリアセチレン、正極にリチウムイオンという組み合わせに至るまでに、最終的には5年ぐらいかかっているんですね。しかし、それはまだブレイク(問題の克服)したわけではないのです。ほんとうにそれが意味のある新しい組み合わせかどうか検証していかなくてはいけません。

安全性の問題をクリアしたのかどうかが実証されて初めて、ブレイクしたことになるのです。それがちょうど1985年ぐらいでした。

とにかく手づくりで電池をつくって、安全性のテストを行いました。確かに現在リチウムイオン電池のトラブルは、時々ありますが、少なくとも金属リチウムではなくて、ポリアセチレンもしくはカーボンという材料を負極にしたら、安全性という面で飛躍的に難題を克服できることが確認されました。

その結果、新型二次電池の新しい組み合わせが非常に意味があるものだと立証できたのです。

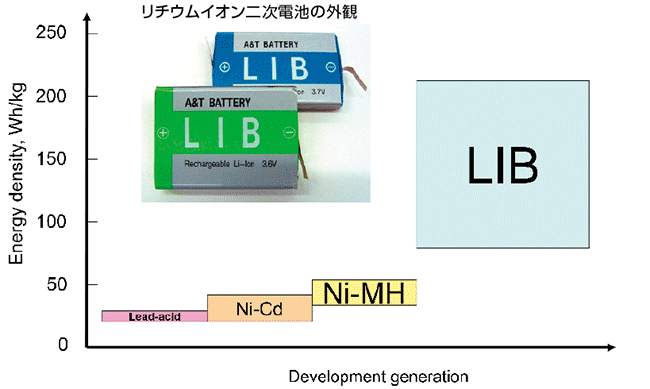

図4の縦軸は、要するに電池の単位重量当たりにどれだけ電気を貯めているか、というパラメータ(Wh/kg)です。

図4 二次電池の進化

市販されたLIBは図4に示すとおり、リチウムイオン二次電池(LIB)は、従来のニカド電池(Ni-Cd)、ニッケル水素二次電池(Ni-MH)に比べて2倍以上のエネルギー密度をもっていて、携帯機器の電源の小型軽量化を実現しました。また起電力が4V以上あり、電池1本で携帯電話を駆動できることも実現しました。

簡単に言うと、従来電池の起電力が大体1.5Vぐらいで、リチウムイオン二次電池のほうが4.2Vになるので、電圧が上がった分だけ電気をたくさん貯められるようになったということです。

現在、実用的に使われているのは、電池1つが4.2Vです。電気自動車などの電圧は400V、あるいは500Vであり、4.2Vのものを直列につないでいきます(4.2Vを100個つなげれば420V)。実際にはそのようにして使っています。

電池産業の現状と旭化成の果たした役割、そして将来

─リチウムイオン電池業界の現状についてお聞きしたいのですが。

吉野:現在、電池業界も再編などいろいろあります。国内では、三洋電機を含めたパナソニックグループが1つですね。2つ目がソニーグループ、もう1つが日立グループです。

それに加えて、いわゆる自動車メーカーも自分で電池をつくって電気自動車にしようという方向で動いていますので、トヨタ、ホンダ、日産自動車の3社。これが日本の大体の現状です。

海外では、韓国が2社、三星とLGですね。これらが非常に勢力を今伸ばしてきているんですね。あとは中国ですが、中国にはいろいろなメーカーがありますが、基本的には日本と韓国が中心だと考えてよいと思います。

2000年頃は、ほぼ100%日本が世界のシェアをもっていましたが、現在では日本のシェアは多分40%くらいだと思います。残りの60%を韓国と中国で分け合っています。ですから、そういった意味で韓国のほうが勢いがあるというのが現状でしょう。

これは日本の電池メーカーの力が弱ってきたということではなく、自動車用は別として、携帯電話やノートPCなどリチウム電池を使用するIT機器の製造が、日本から海外に移ったことに起因します。

IT機器の製造が韓国や中国に移り、リチウムイオン電池の重要な顧客が日本から離れてしまっているというのが現状なのです。そこがちょっと今つらいところですね。

このことは、多分自動車についても同じようなことが言えると思います。今のところ、日本の自動車メーカーが世界を牽引していっているとは思いますが、この先、日本の自動車産業が停滞してくると、電池についてもその市場は厳しくなってくるかと思います。まさにこれからどうなるかというところだと思います。

─旭化成のこれまでに果たした役割と今後の展開についてお聞かせください。

吉野:議論を重ねて最終的に決めたのが、3つの戦略でした。

1つは電池ビジネス。これは単独では難しいということで、東芝と合弁会社をつくって電池事業に参入しました。2番目が、いわゆる材料ビジネス。これは正極、負極、電解液、セパレータ注3など、いろいろな材料を使いますので、新しい電池の材料ビジネスへの方向性を検討しました。これは結果的に、セパレータの事業が非常に大きくなりました。

最後の3番目が、ライセンスビジネスです。要するに、この新しい電池の技術をほかの電池メーカーにも積極的に技術供与していきましょういうことです。

これら3つの戦略をもって、1992年に同時並行でスタートしました。結果、電池ビジネスは10年ほどで撤退しましたが、材料・ライセンスビジネスは事業として成功しました。

─今後の展望や課題についてお聞きしたいのですが。

吉野:1つは、安全性の問題です。先に触れましたが、基本的にはリチウムイオン電池にすることによって安全性はクリアできました。これは間違いない事実です。ただ、当然のことながら、量もどんどん増え、なおかつ電池の大きさも大きくなっていっていますので、そういったなかで、ちょっとした製造ミスなどで事故につながるようなケースが出てきています。そこでもう一度、「最悪のケースでも、どんなことをされても大丈夫ですよ」という技術開発が必要かと考えています。これはもう一度原点に返って行わないといけないと思います。

もう1つは、何度も繰り返していますが、これまでリチウムイオン電池が成長してきたのは小型民生用で、そのきっかけになったのがいわゆるIT変革なのです。ですから、これまで「リチウムイオン電池=IT」だったわけです。

しかし、これからは車載用や大規模蓄電システムのような、次のマーケットに向かって進んでいるわけです。そういった意味で第2の出発点なんです。つまり、もう一度過去と同じように、値段も含めて合理的な方向にもっていくということです。

─吉野さんご自身は、別に何か注目されているような技術あるいはテーマはありますか。

吉野:実際に私が行っているリチウム電池については、次の新しい材料の研究です。しかし、やはりエネルギー全体を見たときに、原発の問題もあるし、再生エネルギーの問題も、今いろいろなことが言われていますが、サステナブル(持続可能)なエネルギーをほんとうに求めていくとき、やはり何かもう一度大きなブレイクが必要だと思っています。

太陽光電池でもバイオマスでも、どの分野でもいいんですが、もう一皮むけるような、誰かがブレイクを起こすことが求められていると思っています。それがどこで起こるか、どこかの分野で必ず起こると思います。

─ありがとうございました。

**本記事掲載の図表はすべて旭化成株式会社の提供**

▼ 注3

セパレータ:プラスとマイナスの間に挟まっているフィルム。