九州電力のスマートメーターの通信方式

スマートメーターに適用する通信にはいろいろな方式があるが、九州電力ではカバーするエリアや費用等が異なるため、それぞれの長所を活かして、複数の方式を「適材適所」に混在させる方針である。

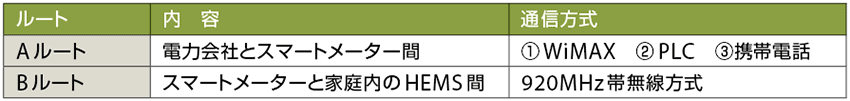

このスマートメーターの通信方式については、経済産業省のスマートメーター制度検討会(2011年2月)で決められたルートによって、適材適所の方式が検討されている。具体的には、図5に示すように、

- Aルートの場合(電力会社とスマートメーター間)

- Bルートの場合(スマートメーターと家庭内のHEMS間)

などのルートが、同検討会で決められている。

これは、一般家庭(需要家)などのユーザーが、スマートメーターから自分の電力使用情報等を得る(HEMSが取得する)場合、あるいは電力会社などに提供する場合の情報ルートのことで、Aルート、Bルート、Cルート(省略)がある。

図5 AルートとBルートの違い

九州電力では表3および図6に示すように、Aルートに①WiMAX方式、②PLC方式、③携帯電話方式が、Bルートに920MHz帯無線方式が検討されている。

表3 九州電力における通信方式の検討状況

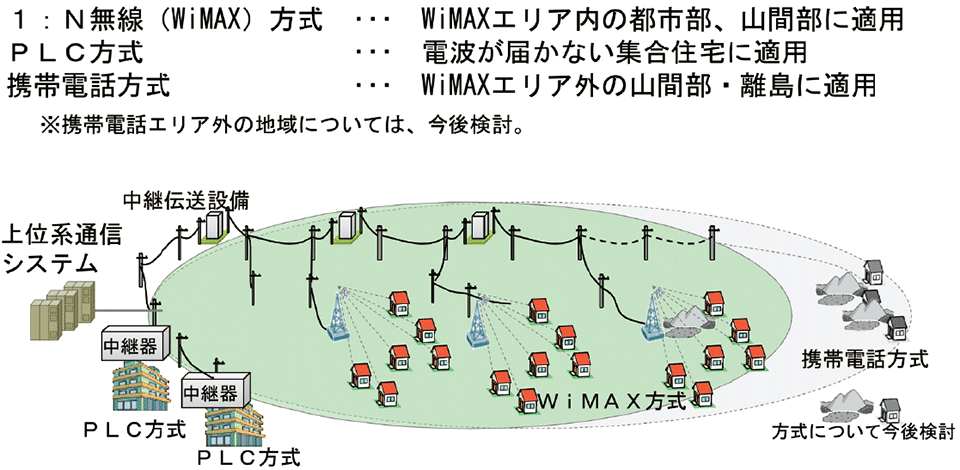

図6 スマートメーターの通信方式の検討状況‐適材適所に選択

〔出所:九州電力提供〕

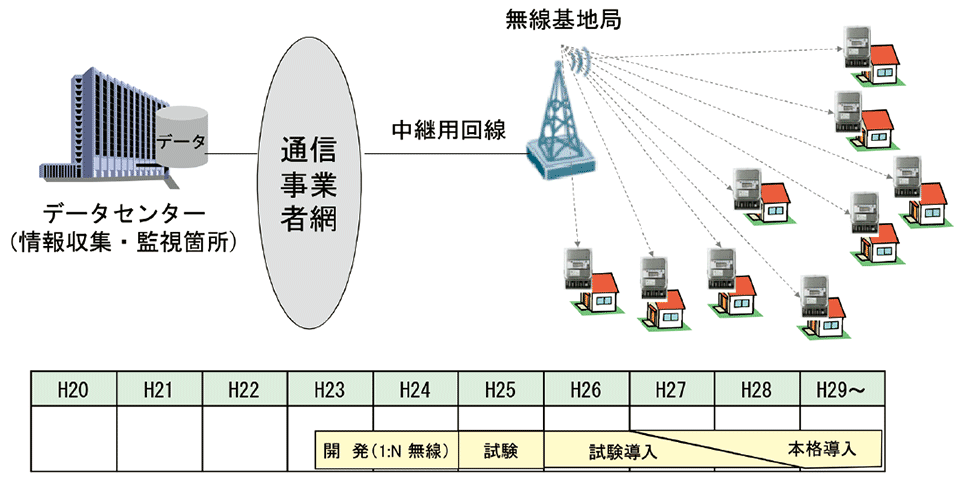

九州電力の場合は、ユニットメーター(スマートメーター)を導入する必要のある家庭やオフィスなどは、約810万口あるが、これをいくつかの通信方式によって実現する計画である。この中で一番有力な方式が無線方式であり、その中でもとくに、1:N無線である図7、表4に示すWiMAX方式が最有力候補として検討されている。

図7 WiMAX方式の導入イメージと導入計画

〔出所:九州電力提供〕

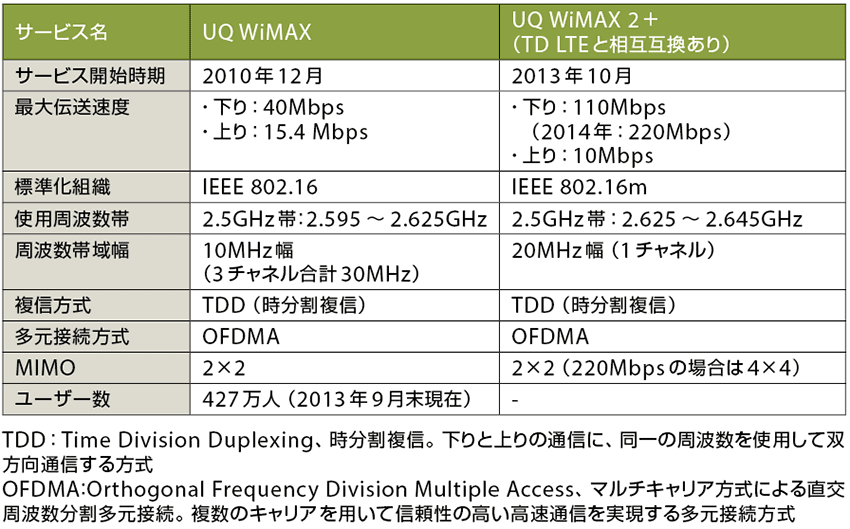

表4 UQコミュニケーションズが提供する「WiMAXとWiMAX 2+」の仕様

〔出所:各種資料より作成〕

2013(H25)年度には、試作品によるWiMAXの実証試験が実施されており、2014(H26)年度の試験導入を経て、2016(H28)年度からWiMAXの本格的な導入が予定されている。

ちなみに九州電力では、2014年4月から比較的大規模な十数万台規模のスマートメーターを試験導入する計画である。

また、WiMAXの電波が届きにくい集合住宅(マンションなど)にはPLC方式を、WiMAXのサービスエリア外では携帯電話方式(3G/4G)を使用するなどが検討されている。

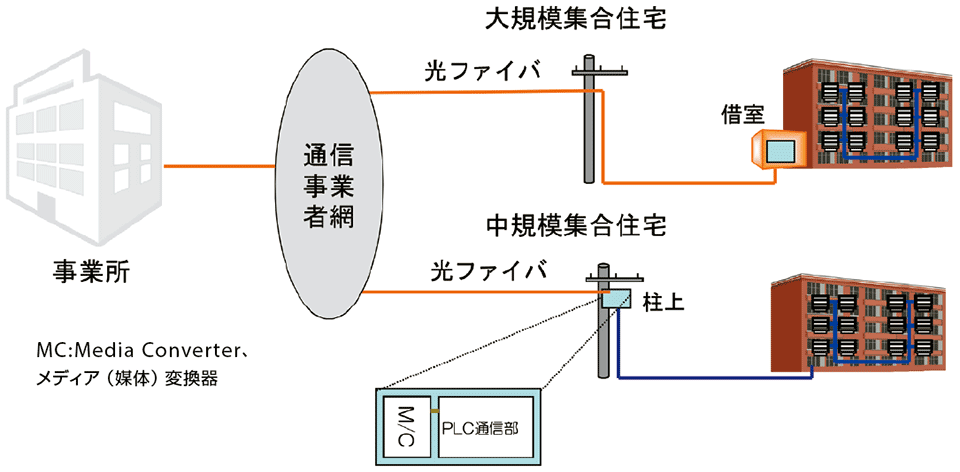

すでにPLC方式は、図8に示すように、通信方式として一番早く2010年からマンション(集合住宅)などに導入・設置されている。

PLC方式を最初にマンション(集合住宅)に導入した目的は、検針業務の効率化である。最近の集合住宅はオートロックのためドアフォンを鳴らし、人にオートロックを解除してもらう必要があった。このため、PLCによる通信方式を導入することによって、遠隔から検針できるようにした。これがPLCが先に導入された経緯である。

図8 九州電力におけるPLC方式の導入例

〔出所:九州電力提供〕