なぜマルチホップ方式でなくWiMAX方式を採用したか

〔1〕WiMAXが採用された具体的な理由

ところで、九州電力がAルートに、マルチホップ方式でなく、なぜWiMAX方式(表4)を採用したのだろうか? その背景を見てみよう。

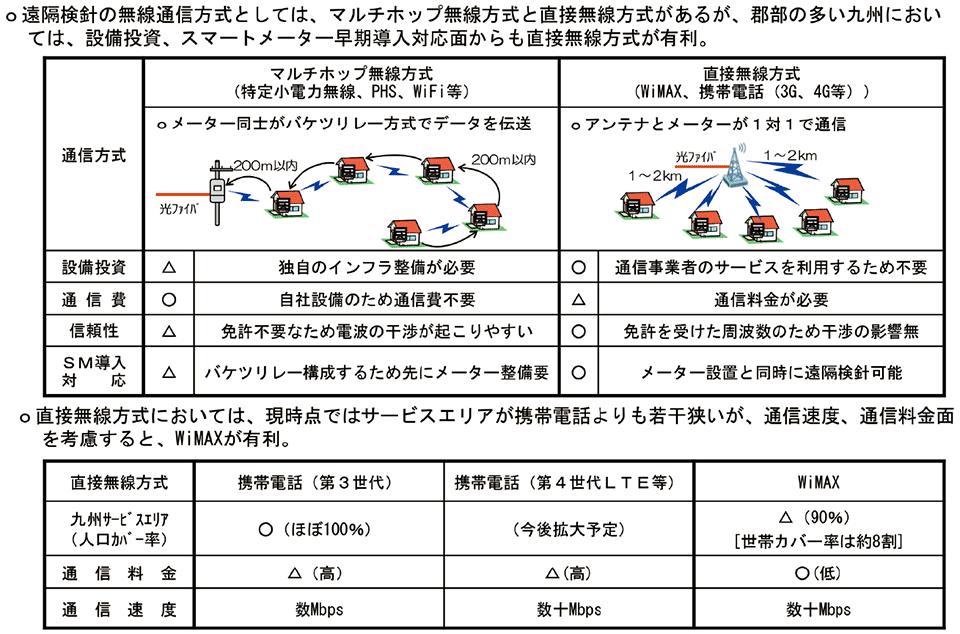

遠隔検針の無線通信方式としては、マルチホップ無線方式と直接無線方式があるが、郡部の多い九州においては、設備投資の面からも、スマートメーターの早期導入への対応面からも直接無線方式(WiMAXおよび携帯電話)が有利と判断された。

WiMAXは、現時点ではサービスエリアが携帯電話網(3G/4G)よりも若干狭いが、通信速度や通信料金面を考慮すると、WiMAXが有利と判断された。このほか、WiMAXが採用された具体的な理由は、次の通りである。

- WiMAXがデータ通信専用の無線通信方式であること。

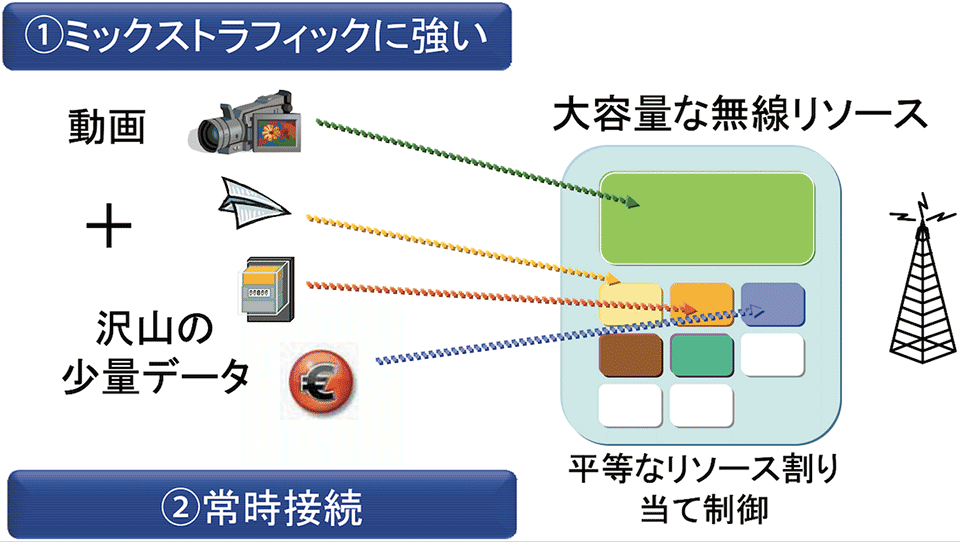

- 常時接続でIPベースの無線ブロードバンド網であり、図9に示すように動画や静止画、図表など大容量のミックストラフィックに対して、平等な帯域の割り当て制御が可能であること。

図9 スマートメーターをWiMAXに適用した場合の利点

〔出所:「スマートグリッドの取り組み(九州電力との共同実験の紹介)KDDI」〕

- 図10に示すように、通信料金が安価であること。

図10 遠隔検針の場合の無線通信方式の比較検討内容

〔出所:九州電力、「スマートメーターの原価算入について」、電気料金審査専門委員会(第14回)資料8-2、http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/sougou/denkiryokin/pdf/014_08_02.pdf 〕

- スマートメーターに実装するWiMAXチップも安価であること。

- 今後、スマートメーターやM2Mシステム普及を予測して、端末の電波利用料〔年間200円(月額17円)〕を安くする検討が行われていること注4。

- 無線によるマルチホップ(バケツリレー)通信方式の場合、スマートメーターからの電力使用情報を収集するコンセントレータ(集約装置)を電柱上に設置しなければならない。しかし、1:N通信のWiMAXや携帯電話網の場合は、既存の無線基地局を利用できるためコンセントレータや電柱上の設置スペースの確保が不要となり、コンセントレータを動作させるための電気代や材料代、労働費などの削減も期待できること。

- またWiMAXで使用する2.5GHz帯はライセンスバンドのため、不法電波などが発信された場合に、国へ不法電波を止めるよう申し出て対処できること。

以上のような理由から、九州電力では、東京電力においてAルートで主体として採用となった無線によるマルチホップ通信方式の検討もされているが、最有力候補は1:N接続のWiMAX方式となった。

〔2〕WiMAX導入に当たっての具体的な検討内容

さらに、WiMAXの導入に当たって検討された内容は、基地局当たりのスマートメーターの数である。WiMAXの電波(2.5GHz帯)の到達距離(カバーエリア)を1〜2㎞程度とした場合、これを世帯密度にすると、九州電力の場合、そのカバーエリアでは2,000台(2,000口)のスマートメーター数になると想定している。

ただし、2,000台のスマートメーターが同時にWiMAXの基地局につながるようになると、データ通信に影響を与える可能性があるため、送信タイミングをずらすなどの検討が必要であった。

また、スマートグリッド共通通信基盤(業務システム)と試作したスマートメーター(WiMAX方式)間で、WiMAX網を介した次のような2つの通信確認試験、すなわち、

- 遠隔検針業務を模擬した場合(スマートメーター⇒業務システム間:片方向通信)

- 双方向通信を行う場合(業務システム⇔スマートメーター間:双方向通信)

を実施したところ、いずれも100%近い通信成功率となり、良好な結果を得た。

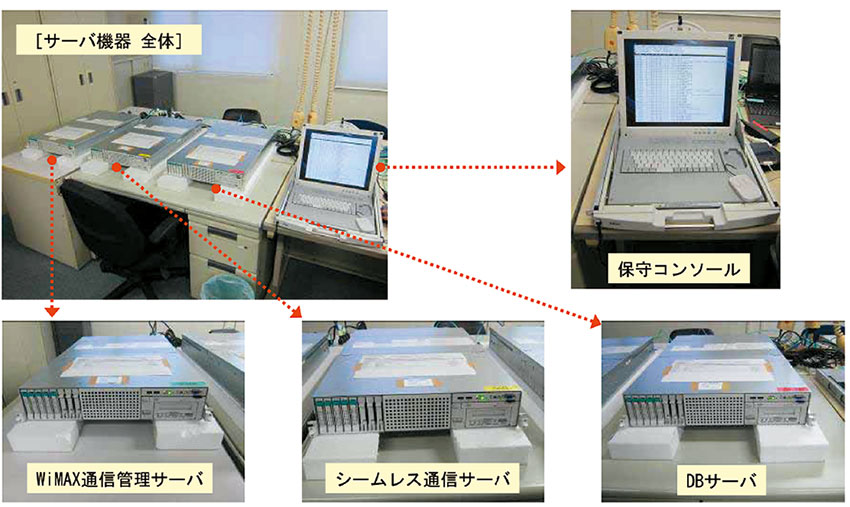

参考までに図11に、九州電力のスマートグリッド共通通信基盤を開発している各サーバの外観を示す。

図11 スマートグリッド共通通信基盤の開発状況(各サーバの外観)

〔出所:九州電力提供〕

〔3〕30分値をどう処理するか

ここで、業務システムがスマートメーターからの30分値のデータを、すべて処理できるかどうかが問題である。データを取りこぼした場合(受信しそこなった場合)に、スマートメーターからデータの再送信を考慮する必要があるからである。

このため、業務システムが、30分値のデータのうち、最初の10分でスマートメーターからのすべてのデータを収集し、残りの20分で再送信の時間に当てるというような仕組みが検討されている。

(後編につづく)

▼ 注4

総務省、「電波利用料の見直しに関する検討会」、http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_minaoshi/index.html