デマンドレスポンスと「OpenADR」「ECHONET Lite」

― デマンドレスポンス(電力の需給調整)がビジネスを創る ―デマンドレスポンスと「OpenADR」「ECHONET Lite」

〔1〕デマンドレスポンスの仕組み

それでは、デマンドレスポンスはどのように行われるのだろうか。その具体的な仕組みを見てみよう。

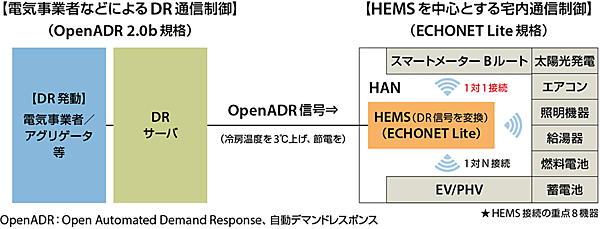

図2は、電気事業者(あるいはアグリゲータ)から発動(要請)して、需要家側のスマートハウスのエアコンに節電(ネガワット)を依頼する場合の仕組みである。

図2 OpenADRとECHONET Liteによるデマンドレスポンスの例

出所 各種資料から編集部作成

図2は、

(1)電気事業者(あるいはアグリゲータ)と需要家のHEMS間を制御する国際標準通信プロトコルとして「Open ADR(Open Automated Demand Response、自動デマンドレスポンス)」

(2)需要家(スマートハウス)の宅内に設置されたHEMSと各機器(例:エアコン)間を制御する国際標準通信プロトコルとして「ECHONET Lite」

などを使用した、デマンドレスポンスの基本構成図であり、早稲田大学・EMS新宿実証センター注20で、すでに実証が行われている。

OpenADRとは、自動化されたデマンドレスポンス(電力の需給調整。消費削減など)の標準仕様のことで、電気事業者(あるいはアグリゲータ)とオフィス・家庭などの需要家との間で、電気料金表示や負荷制御スケジュールの通知をするための通信メッセージ交換などを行うプロトコルである。

これはOpenADRアライアンス(2010年10月設立、本部は米国カリフォルニア)によって策定され、OpenADR 2.0aとOpen

ADR 2.0bがあるが、OpenADR 2.0bはIECの国際標準プロトコルとなっている(前出の注 9参照)。

一方、OpenADR 2.0aは、サーモスタットなどの単純な機器用の仕様となっている。OpenADR 2.0bは、日本も含めて広く使用され始めている。

〔2〕OpenADR 2.0bとHEMS

図2に示すデマンドレスポンスにおける具体的なメッセージのやり取りは、次の通りである。

電気事業者(あるいはアグリゲータ)が、需要家に節電(ネガワット)を要求する場合、デマンドレスポンス(DR)に関する国際標準であるOpenADR 2.0bに基づいたDR信号を送る。例えば、「何時から何時までエアコン(冷房)の温度を3℃くらい上げて電気の使用量をαワット程度下げてください」というような信号である。

このDR信号(メッセージ)を受信したスマートハウスのHEMSは(DR信号を変換し)、HEMSに接続された各スマート家電機器(例:エアコンや照明機器)に対して、DR信号の内容に基づいた節電(ネガワット)をECHONET Liteによって対応して処理する注21。

需要家は、その見返りに契約したアグリゲータから、対価(インセンティブ)を受け取る。

今後期待されるネガワット取引のイメージ

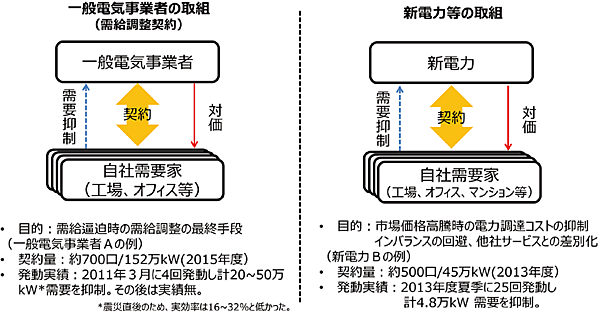

〔1〕従来の「需給調整契約」による取引

ここまでデマンドレスポンスについて、電気事業者(アグリゲータ)と需要家で節電(ネガワット)の依頼の仕組みを見てきたが、これまで行われてきた、デマンドレスポンスの一種であるネガワット取引は、図3左に示すように、事業者からの要請に応じて需要家が需要を抑制し、その抑制量に応じた対価を事業者が需要家に支払うものであった。

図3 ネガワット取引に類似したこれまでの取引の形態

出所 経済産業省・資源エネルギー庁「ネガワット取引について」、平成28(2016年)年3月30日、 http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/kihonseisaku/pdf/005_07_00.pdf

このような需要抑制に対して対価を支払う取引は、従来、一般電気事業者(旧10電力会社)が、大口需要家との間で、電力の需給ひっ迫時の需要抑制を条件に割引を行う「需給調整契約」という形で行われてきた(図3左)。また、最近では、図3右に示すように、一部の新電力が、自社の需要家に対し、市場価格の高騰時に需要抑制を要請し、その需要抑制量に応じて対価を支払う契約を締結している。

〔2〕期待されているネガワット取引のイメージ

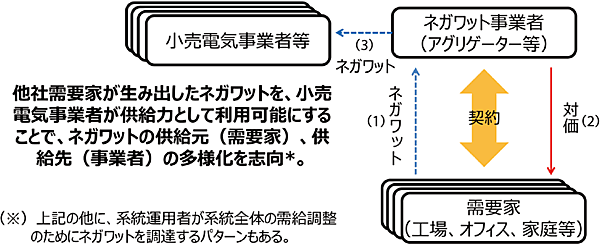

このような従来の取引に対して、図4は、今後期待されているネガワット取引のイメージを示している。従来のように、一般電気事業者(旧電力会社10社)や新電力と、工場などの大口需要家の間で行われるような取引ではなく、図4に示す多くの小売電気事業者注22と需要家(工場やオフィス、家庭など)との間に、専門のネガワット事業者(アグリゲータなど)を介在させることによって、一般家庭も含めたいろいろな需要家を対象として、多くの小売電気事業者が取引に参加できるようにするイメージである。

図4に示すように、

(1)需要家は契約しているネガワット事業者の節電(ネガワット)要請に対して、節電したネガワットの容量をネガワット事業者に伝える。

(2)ネガワット事業者は、需要家の協力に対して対価を支払う。

(3)また、ネガワット事業者は需要家から収集したネガワットを、小売電気事業者に供給する。小売電気事業者は受け取ったネガワットでビジネスを展開する。

このように、小売電気事業者は他社の需要家が生み出したネガワットを、供給力として利用することによって、ネガワットの供給元(需要家)や供給先の多様化をはかることができるようになる。

しかし、このようなネガワット取引が幅広く行えるようになるには、取引の具体的な内容や責任の範囲などについて、ルールを整備していく必要がある。

このような背景から、政府は、家庭の太陽光発電やIoTを活用し、節電した電力量(ネガワット)を売買できる‘ネガワット取引市場’を、2017年までに創設することになったのである。そのため、2016年度中に、事業者間の取引ルールを策定し、エネルギー機器を遠隔制御するための通信規格などを整備することになった。

図4 今後拡大が期待されているネガワット取引

出所 経済産業省・資源エネルギー庁「ネガワット(節電)取引市場の創設に向けて(中間取りまとめ)」〔平成28(2016)年7月1日〕をもとに一部加筆して作成

▼ 注20

http://www.waseda.jp/across/validationcenter/

▼ 注21

スマートハウスにおけるスマートメーターBルートとHEMS(1対1接続)間だけでなく、最近では、HEMSと他の重点8機器を結ぶ通信規格としても採用されるようになった。

▼ 注22

小売電気事業者:日本の電気事業法に定められた電気事業者で、小売電気事業(一般の需要に応じて電気を供給する事業)を営むために経済産業大臣の登録を受けた者。登録された小売電気事業者は、平成28(2016)年8月9日現在、計334事業者。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/