日本において画期的な「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」という、そのものずばりで、わかりやすい名称の委員会が設置された。世界的には、再エネは大量に導入・拡大され、発電コストが低減し、コスト競争力のある電源となってきた。日本においても、2012年7月のFIT制度導入以降、急速に再エネの導入が進んできたが、その発電コストは国際水準と比較すると依然高い状況である。

この問題に真正面からチャレンジするのが、同委員会の使命である。

ここでは、同委員会の論点に着目し、来たるべき2018年以降の再エネビジネスの課題と可能性を見ていく。

再エネの大量導入目指して

地球温暖化対策として、COP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で世界196カ国が全会一致で採択した歴史的なパリ協定(2016年11月発効)の実現に向けて、日本は、温室効果ガスを2030年までに26%(2013年度比)、2050年までに80%削減を目指すことを閣議決定し、パリ協定の実施に向けた取り組みを強化している。

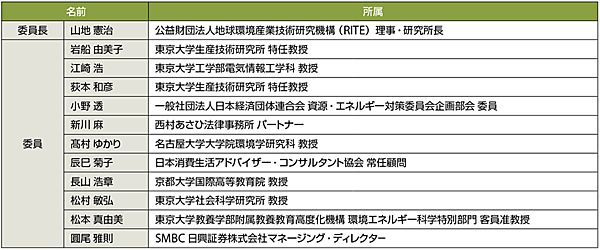

このような背景から、経済産業省は、今後の再エネをめぐる政策課題を具体的に検討する場として、新たに「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」を、平成29(2017)年12月18日に設置し、その検討を開始した(表1)。

表1 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 委員名簿(第1回会合:平成29(2017)年12月18日、五十音順・敬称略)

出所 http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171208007/20171208007-1.pdf

〔1〕再エネの発電コストが低減へ

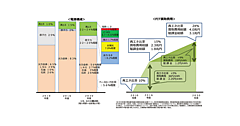

日本が、2030年度にエネルギーミックス(後出の図4参照)を着実に達成するためには、再エネをコスト競争力のある主力電源にし、その大量導入を持続可能なものとすることが必要である。

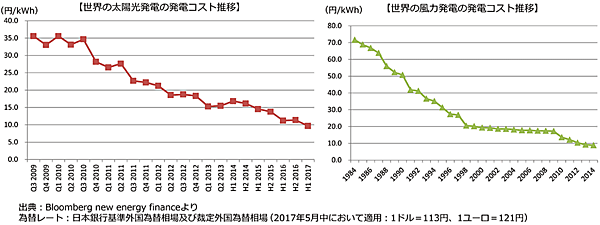

すでに世界では、再エネの導入拡大に伴い、図1に示すように、太陽光発電や風力発電など再エネの発電コストが低減し、コスト競争力のある電源となってきている。

- 太陽光発電(PV)については、2009年以降のシリコン価格の低減などによるPVモジュール価格の低減、これと並行した導入量の拡大とFIT価格の引き下げなどによって、大幅に発電コストの低減が進んでいる。

- また、風力発電については、1980〜1990年代にかけて発電設備の大型化、市場の拡大に伴うコスト削減効果によって、発電コストは大幅に低減。原材料費高騰などによる風車価格の上昇によって一時期鈍化したが、2010年頃から、さらなる大型の洋上風力の登場や、風力新興国での導入などによって、コスト低減が進んでいる。

〔2〕日本の状況:FIT制度からの自立

一方、日本の状況を見ると、2012年7月のFIT制度導入以降、急速に再エネ導入が進んでいるものの、その発電コストは国際水準と比較して依然高い状況となっている。

また、再エネの導入拡大が進むなか、従来の系統運用の下で系統制約が顕在化注1しているほか、調整力(電力系統の需給バランスをとって、その安定化のために使用される電力)の確保や、FIT制度からの自立に向けた事業環境の整備など、新たな政策課題も浮き彫りになってきている。

これらの課題解決のため、「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」注2が設置され、再エネの大量導入とそれを支える次世代電力ネットワークの在り方について、政策対応の具体化に向けた検討が開始されたのである〔平成29(2017)年12月18日〕。

▼ 注1

電力系統(電力システム)は、常に電気の需要と供給の量がバランスするようにたえず制御されている。しかし、発電量が天候に左右される太陽光や風力など再エネによる電気はその制御が難しい(系統制約)。このため、再エネによる電気を電力系統に導入する場合は、火力発電などで発電量を調整して、需給バランスが崩れないよう工夫されている(バランスが崩れると停電などが発生したりする)。

▼ 注2

総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会及び電力・ガス事業分科会の下に設置された。