FITを卒業する‘卒FIT’:市場の大転換の時代へ

〔1〕‘卒FIT’ビジネスの爆発的到来

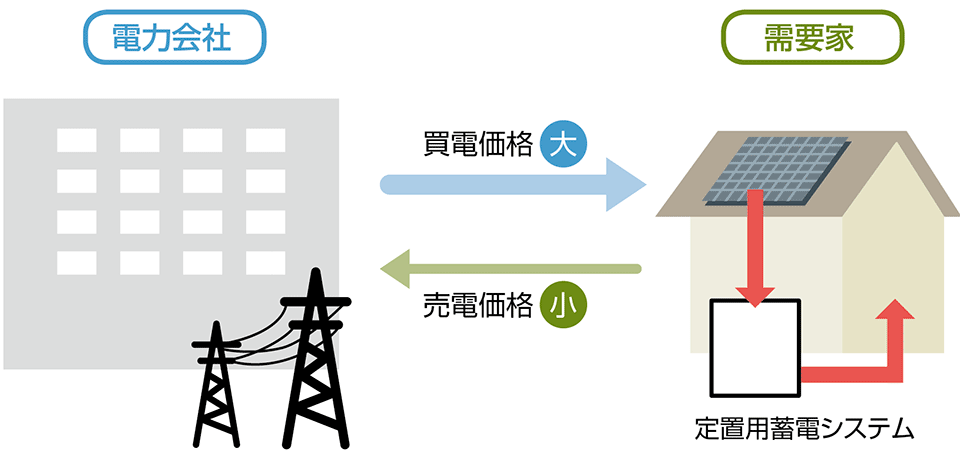

今後、蓄電池分野の大きな市場として予想されているのは、2012年7月1日から導入された、太陽光発電等の再エネの固定価格買取制度「FIT」(Feed-in Tariff)において、電力会社に売る電気の「売電価格」が下がり、電力会社からの「買電価格」より下回った場合、図5に示すように、電気を売るよりも自宅で蓄電して使用したほうがトクする時代が間もなく到来することである。

パナソニック社内ではこれを「FITを卒業する(卒FIT:そつフィット)」と呼んでいるが、この卒FITのニーズは爆発的な勢いで増えてくると見ている。

このような時代になると、これまでは、FITをベースに太陽光発電などを導入・設置する新築のビジネスが多かったが、今後は‘卒FIT’の家庭向け(「既築」家庭向け)、すなわち、すでに家を建てていて、太陽光発電も設置している家庭に、パナソニックが提供する「創蓄連携システム」という商品に置き換えてもらうビジネスが中心になってくる、と予測される。

〔2〕2020年から前倒して2018年からZEHを標準化

一方、パナソニックグループでは、新築のハウス向けには、すでにグループ会社のパナホームがZEHを住宅の標準にさせていく方針を決め、2020年からを前倒して2018年から標準的なZEH住宅を実現していく。ZEH住宅の中には、創蓄連携システムを搭載している。

〔3〕‘卒FIT’ビジネスでリニューアル戦略へシフト

このように、同社では、2019〜2020年頃にかけて、新築中心から、爆発的に出てくると思われる「卒FIT需要」すなわち「既築の需要」に対して、リフォームあるいはリニューアルといった提案をし、新しいビジネスを展開していく戦略が検討されている。

すでにパナソニック全体としては、2016年から「パナソニックリフォーム」というリフォーム政策を立ち上げ、これにシフトしている。

「創蓄連携システム」の技術的な特徴

〔1〕電気をベストミックスする制御技術

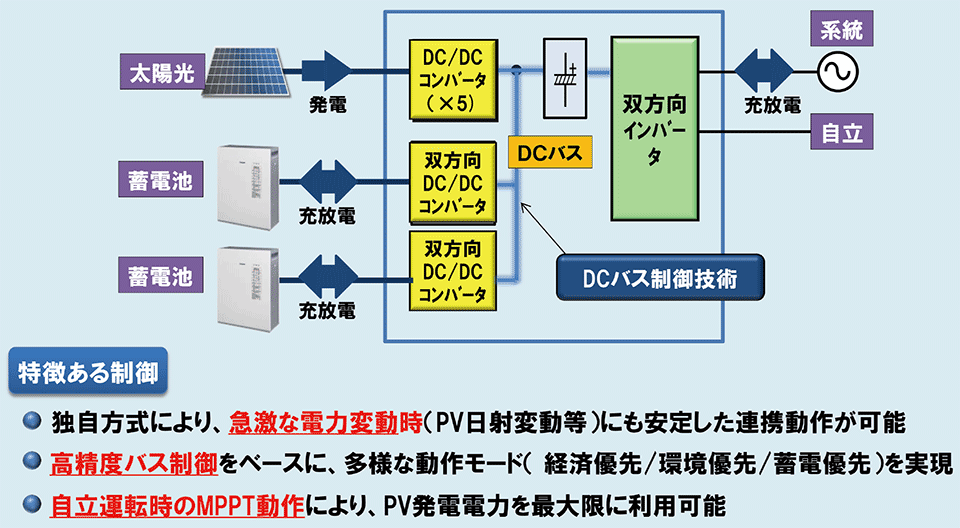

前出の図4に、パナソニックの住宅用「創蓄連携システム」の例として、太陽電池モジュールとリチウムイオン蓄電池ユニット、パワーステーションの連携を示した。

通常、蓄電システムは、蓄電池の直流(DC)をインバータ注6で交流(AC)にかえて、交流の世界(いわゆる電力系統)につなげるという仕組みとなっている。

しかし、前出の表1の「【2】11.2kWh:パワーステーション+蓄電池ユニット2台」という住宅用創蓄連携システムの場合は、次のような効率的な工夫がされている。

具体的には、表1の創蓄連携システムを制御技術の視点から見たのが図6である。図6は、太陽光で発電された直流と(発電電圧:例DC200V)と2台の蓄電池から放充電される直流という3つ(3台)の直流電力(DC)をDCバス(直流線路)でつないで、ベストミックスして(最適に混ぜ合わせて)、DCバスで直流制御する。

図6 住宅用創蓄システムの制御技術:エネルギーベストミックスを実現するDCバス制御

MPPT:Maximum Power Point Tracking、最大電力点追従。晴れ・曇り等の気象条件等の変化によってたえず変動する最適な動作点に追従しながら動作する機能。

出所 パナソニック「住宅向け創・蓄システムご参考資料」、2017年1月12日

その後、双方向インバータで、直流(例:電圧400V)を交流(関西ならAC100V/60Hz)に変換して外部の電力会社(系統)に売電するケースである。

〔2〕出力変動をいち早くセンサーで察知

このように、混ざったもの(3つの直流電力)を、交流にかえていく、という制御の部分が大きな特徴となっている。具体的には、太陽光発電が雲などによって日射の変化が生じて大きく出力変動した場合、その変動をいち早くセンサーで察知して制御する、あるいは蓄電池の入出力状況をDCバスで監視しながら制御し、安定させるということが、創蓄連携システムのキー・ポイントとなっている。

さらに、このような制御に加えて、パワーステーション(詳細は省く)では、2台の蓄電池の最適なエネルギー制御や自立運転制御(停電時のバックアップ)なども行われる。

▼ 注6

インバータ(Inverter):直流(DC)⇒交流(AC)の変換を行う装置。

コンバータ(Converter):交流(AC)⇒直流(DC)、直流(DC)⇒直流(DC)、交流(AC)⇒交流(AC)の変換を行う装置、というように3種類ある。