DRを生み出した背景:欧州・フランスの事情

欧州は、米国とは異なる事情からDRが普及した。欧州では、再エネの導入が加速し、かつ競争システムの導入により国家間の電力取引が本格化した結果、フランスでは、発電機の周波数調整力不足などが生じるようになった。

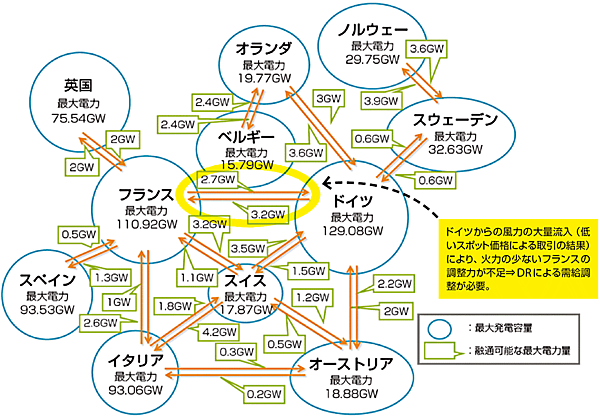

最近のフランスの例を見ると、図3に示すように、ドイツで風力発電が大量に設置・導入されたため、ドイツからフランスに風力による変動電力が大量に流入するようになった。このため、風力による変動電力をどこかで吸収しなければならなくなった。

図3 フランスのDR導入の動機〜ドイツからの風力流れ込み

出所 西村 陽、「国内外のDR活用の現状・展望とVPPへの展開」、平成29年電気学会全国大会、2017年3月16日

もともとフランスには、原子力発電はあるが、発電量を調整しやすい火力発電や水力発電が少ないため、電力変動に対応するための調整力が極めて低い状態となっている。このため、電力が不足する場合には、工場などの電力消費を落としたりして消費を調整しなければならない。

このような事情もあり、フランスではDRの導入が進められたが、主な理由としては、ドイツからの風力(再エネ)の流入による変動を解決するためのDR導入の背景があったのである。

以上、ここまで見てきたように、米国においても欧州においても、電力の価格が価格入札(オークション)となって競争環境になったことや、再エネの大量導入などとDRが密接に関係し、これを解決する特効薬としてDRが活用されていることがわかる。

デマンドレスポンス(DR)は世界共通へ

〔1〕DRは世界共通の考え方へ

次に、DRがどのように使われ、どのような効果を上げているかを見てみよう。

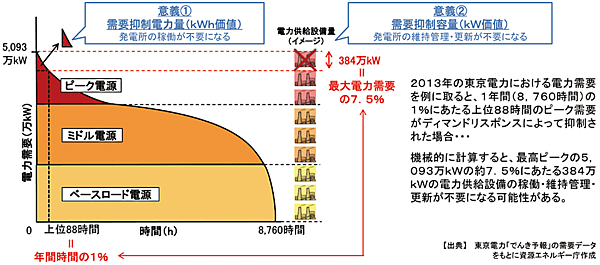

図4は、DRの意義についてのイメージ図である。

米国やフランスには、前述したような事情はあるが、図4の上部に示すピーク電源に対応するために、ピーク電源に備えた電力設備をもつよりも、その代替えとしてDRを活用するほうが、経済的でありメリットもある。このため、今日では、DRについては次のような世界共通の考え方になってきている。

(1)ピーク時間帯に、従来はコストの高い電源(例えば火力発電)で焚き増し(発電出力アップ)が行われていたが、焚き増しを行わずに、DRによって需要側の電力需要を抑制することで、コストが抑えられる。

(2)年間を通じて、わずかしか発生しないピーク需要時間を満たすために電源設備が確保・運用されている場合、DRによって年間のピーク需要時間帯の電力需要を抑制することで、電源開発投資を抑えられる。

次に、具体的な事例で見てみよう。

〔2〕事例に見るDRの2つ意義

図4は、横軸に時間(h)、縦軸に電力需要(万kW)を示してグラフ化している。

この図は、東京電力の2013年の電力需要を例に挙げて説明されたもので、1年間(24時間×365日=8,760時間)の1%に当たる上位88時間のピーク需要が、DRによって抑制可能となることが示されている(意義①:図4左上)。

この場合は、最高ピーク電源5,093万kWの約7.5%に当たる384万kW、すなわち大型火力発電4基分の電力供給設備の稼働および維持管理・更新が不要となる(意義②:図4右上)。

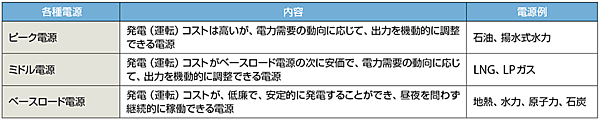

表1には、図4に示すエネルギー基本計画における各エネルギー源(ピーク電源、ミドル電源、ベースロード電源)の位置づけを示す。