写真1 「IVI公開シンポジウム 2017 —Autumn—」の会場風景

出所 編集部撮影

IVIのプロフィールと現状

写真2 IVI理事長 西岡靖之氏(法政大学教授)

出所 編集部撮影

第4世代産業革命ともいわれる、製造業におけるドイツ注2や米国におけるイノベーションの新しい波は、今後の日本のものづくりに危機感を与えている。

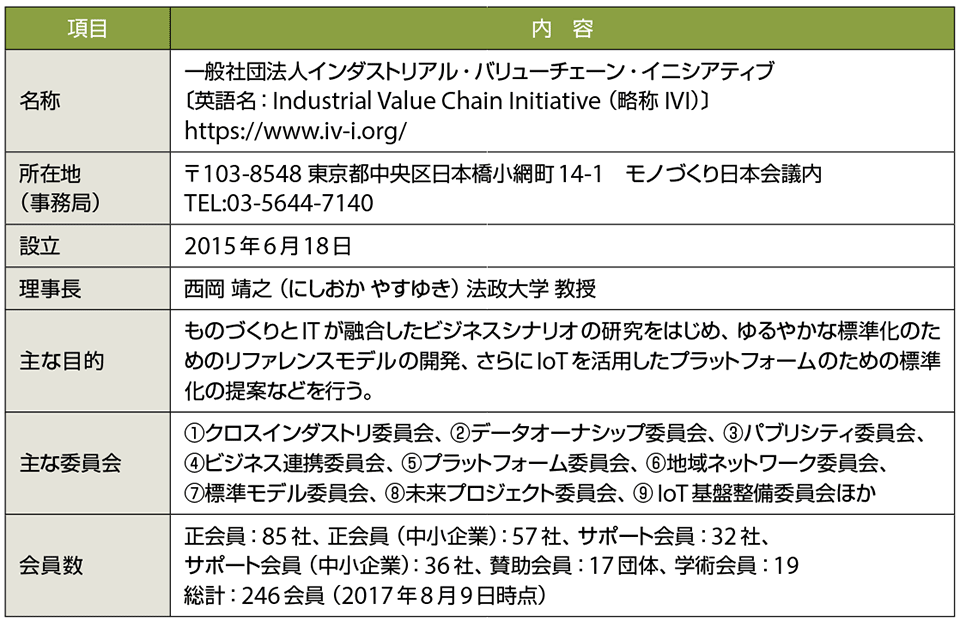

これらに対抗するため、日本では、IVI(インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ)が設立(2015年6月)された(表1)。IVIは、2年余にわたって、「つながるものづくり」「ゆるやかな標準」さらに「ゆるやかなエッジOS」をめざして、多くのワーキンググループ(WG、後述の表3参照)で現場実証が行われ、さらに多くの企業の横のつながりが強化されてきた。

このような新しい実践的な取り組みを通して、日本が得意としてきた「日本らしいものづくり」が新しいIIoT時代にも引き続き世界をリードできる、という実感をもてる動きが出てきた。しかし、「ここで私はあえて、まだまだであると言いたいのです。実際にIVIが目指す目標に比べると、現在の到達点は、富士山の2合目から3合目あたりです。あえてもう一度危機感を喚起したいのです」と西岡IVI理事長は語った。

さらに西岡氏は、日本の半導体産業について、25年余前の1989年と2016年における半導体市場でのランキングを例に挙げ、「25年余前はランキングのベストテンの上位に日本企業が6社を占め、10兆円も稼いでいた時期もあったが、2016年には1社となってしまうほど半導体産業は衰退してしまった」と述べた。

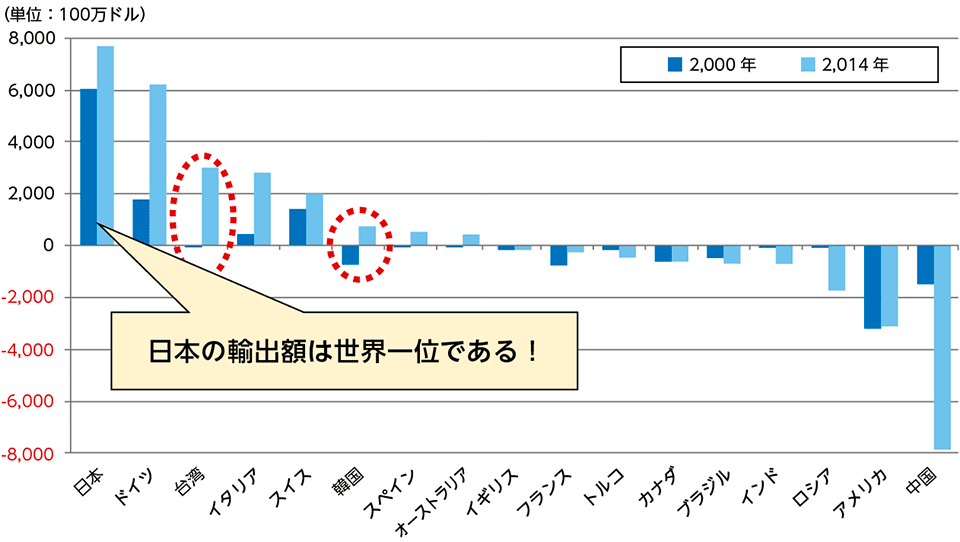

日本の工作機械の輸出額が世界1位であるが……

日本の製造業の現状を見てみると、自動車産業においても工作機械産業においても、世界のトップクラスの会社が多く存在している。例えば図1に示す、工作機械の輸出額においても日本は世界第1位であり、これは前述の1989年時点の日本の半導体企業の動きにも似たところもある。

図1 日本が世界に誇る工作機械の輸出額

出所 西岡靖之「デジタル化による大競争時代で日本の企業は生き残れるか?」、IVI公開シンポジウム2017ーAutumn−、2017年10月12日

しかし、世界における実際の工作機械の「生産高シェア」は、2014年時点で中国が26%と世界第1位であり、日本は第2位の19%である。また、工作機械を使用している「消費国」(消費高)としても、中国は42%とダントツの第1位であり、韓国・台湾は9%、ドイツは9%、日本は7%と大きく引き離されている(出典:みずほ銀行 産業調査部)。

ここから予測できることは、現状では各国で日本の工作機械が使われているが、そのうちに各国が自国で製造した工作機械を自国で使うようになっていくということである。

「それでも、日本の製品は海外の製品に比べて品質が高いので、競争力があるという見方から安心している部分があります。高機能・高精度の面からまだまだ日本は負けていない。これも昔聞いたような話ですが、ほんとうに大丈夫なのでしょうか」(IVI理事長・西岡氏)

▼ 注1

主催:IVI、於:名古屋国際ホテル

▼ 注2

Industrie 4.0:正式な組織名はPlattform Industrie 4.0。2013年4月、ドイツ政府のIndustrie4.0構想を受け、その実現化に向けた「Industrie 4.0 Plattform」事務局を設立。『戦略的政策「Industrie 4.0」の実現に関する勧告』(Industrie 4.0ワーキンググループが作成)が発表された(※1)。2015年4月には、従来のIndustrie 4.0 Plattformを発展的に解消し、新しく「Plattform Induatrie 4.0」を発足させ、「インダストリー4.0 実現戦略プラットフォーム・インダストリー4.0調査報告」を発表している(2016年1月付、※2)。

※1 Industrie 4.0 Working Group「Recommendations for implementing the strate-gic initiative INDUSTRIE 4.0」

※2 Plattform Industrie 4.0「Implementation StrategyIndustrie 4.0」