2019年度以降顧客の余剰電力を購入、2040年までに消費電力の100%を再エネに転換する積水ハウス

ここで、「RE100」に加盟した積水ハウスの例を紹介しよう。

積水ハウスは、持続可能な社会を構築するために、2008年に、2050年を目標とした脱炭素宣言を行い、ZEHの普及などを積極的に推進してきた先進企業の1つである注10。さらに、事業活動で消費する電力の再エネ化を加速させるため、日本の建設業界で初めて「RE100」へ加盟し、次のような目標設定を発表した。

- 2040年までに、事業活動で消費する電力の100%を再エネとする

- 中間目標として、2030年までに50%を再エネにする

- 太陽光発電を設置した住宅の顧客にとってのFIT制度終了後のメリットを創出する

歴史的に見ると積水ハウスは、建設業界でもいち早く、すでに2009年に環境配慮住宅「グリーンファースト」の発売などを行っている(写真1)。

このように業界に先駆けて低炭素と快適な生活を両立する住まいの供給を行うことによって、これまでに650MW(=65万kW。大型火力発電約1基分)を超える大量の太陽光発電を供給してきた。

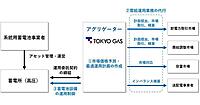

さらに2019年度からは、日本において、FIT制度(再エネの固定価格買取制度)が順次終了することから、太陽光発電を搭載した住宅の顧客などの余剰電力を、積水ハウスが購入することによって顧客へのメリットを創出することを決定している。

* * *

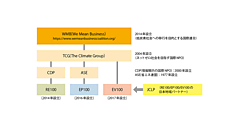

以上、室温効果ガス排出ゼロ社会を目指す、SDGsやパリ協定、3つの新国際組織「RE100・EP100・EV100」の動きを中心に見てきた。

2018年以降のビジネスは、脱炭素化社会の実現を基本に据えた企業活動が必須となってきた。

「パリ協定」で各国が合意したCO2排出量削減目標を達成しながら、社会が求めるクリーンなエネルギーを十分に供給するには、化石燃料を大量消費して大電力を生み出す大規模火力発電所に頼る体制から、定置型蓄電池や電気自動車、太陽光発電、風力発電などの分散型のエネルギー源を柔軟に活用する社会へと変革していかなければならない。そのときにプラットフォーム技術として必要になるのが、IoT(Internet of Things)やGoT(Grid of Things)などの通信技術とコンピュータ技術だと言えよう。

▼ 注10

同社の2016年度の新築戸建住宅におけるZEH「グリーファーストゼロ」の販売実績は74%にも達している。