さらに普及を遂げ身近なものになる直流マイクログリッド

― 島根県松江市に26カ国270名が結集 ―さらに普及を遂げ身近なものになる直流マイクログリッド

今回、ICDCM 2019の主催国となり、そのチェア(議長)である廣瀬圭一氏(写真4、NEDO)は、「第1回目の米国のアトランタ(2015年)、第2回目のドイツのニュルンベルク(2017年)に続く第3回目の日本での開催は、これまでの記録を更新する26カ国から270名に参加していただきました」と参加者への謝意とともに、「投稿された論文数も質的な面からも最高に達した」と、世界的に直流への関心と期待が高まっていることを述べた。

続いて、ICDCM 2019を主催しているIEEEパワーエレクトロニクスソサイアティ(PELS:IEEE Power Electronics Society)のプレジデントであるFrede Blaabjerg教授(写真5、デンマーク オールボー大学)は、主催国である日本の運営委員会に謝意を述べた後、「エレクトロニクスの急速な発展と普及によって、現代社会はますます電化されてきています。そして、私たちはすでにたくさんの直流ベースのマイクログリッド(直流配電網)を使用するようになってきています。今後、パワーエレクトロニクス技術がさらに進化・発展していくに伴って、直流マイクログリッドはさらに普及を遂げ、身近なものになっていくでしょう」と語った。

写真4 ICDCM 2019 Chairの廣瀬圭一氏(NEDO)

出所 編集部撮影

写真5 IEEE PELS PresidentのFrede Blaabjerg教授(デンマーク オールボー大学)

出所 編集部撮影

直流マイクログリッドの信頼性やレジリエンス、重要性を示した2つのプレナリーセッション

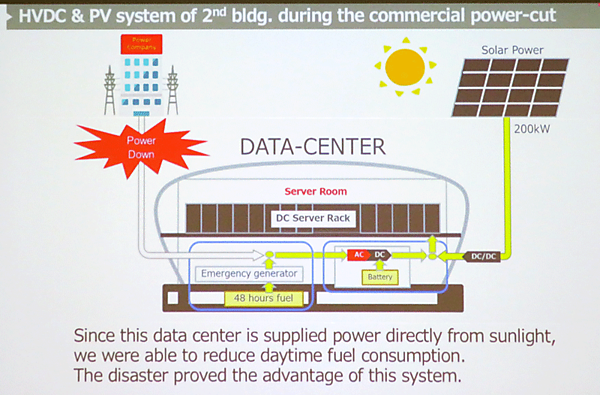

プレナリーセッションでは、さくらインターネット株式会社の創設者兼社長である田中邦弘氏(写真6)が、2018年9月6日に発生した北海道胆振(いぶり)東部地震で起こった北海道全域ブラックアウトの際にも、完全に機能した同社の石狩データセンターの直流電源システム(写真7)の結果について語り、最も信頼性が高く安定していることを証明した。

写真6 さくらインターネット代表取締役社長 田中邦裕氏

出所 編集部撮影

写真7 さくらインターネットの石狩データセンターの直流電源システム

出所 田中氏講演資料より(編集部撮影)

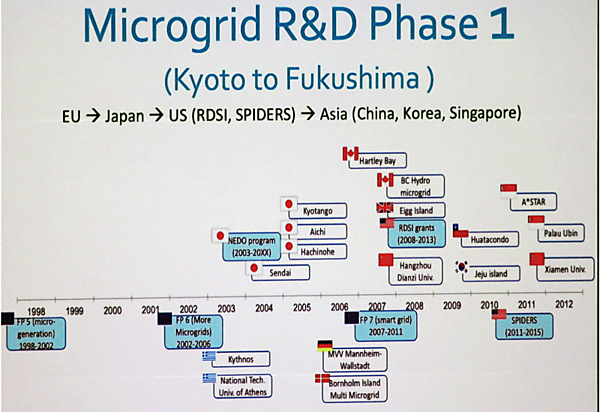

続いて、Lawrence Berkeley National LaboratoryのSenior Scientific FellowであるChris Marnay氏(写真8)は、より分散した構造へと進化しているマイクログリッドは、ヘテロジニアスな電力品質、信頼性およびレジリエンスの可能性をもつとして、マイクログリッドの背景およびマイクログリッド研究開発のフェーズ(写真9)、ボッシュとシルバークラウドワイナリー2つのカリフォルニアの直流システムに関する事例、国際マイクログリッドシンポジウムなどについて講演を行った(写真10)。

ICDCM 2019では各セッションのほか、23の併設展示会も行われている。同会議の詳細については、本誌『インプレスSmartGridニューズレター7月号』(6月30日発売)にて掲載する予定である。

写真8 Dr. Chris Marnay(Senior Scientific Fellow, Lawrence Berkeley National Laboratory)

出所 編集部撮影

写真9 マイクログリッド研究開発のフェーズ1

出所 Dr. Marnayの講演資料より(編集部撮影)

写真10 プレナリーセッションの会場の様子