石炭火力に代わる洋上風力発電

写真1 「Wind Europe 2019」(2019年11月、全75ページ)レポートの表紙 『私たちのエネルギー、私たちの未来 —洋上風力は、欧州をどのようにカーボンニュートラルにするか —』

このような動きを背景に、石炭火力発電に代わるクリーンな電力として注目され、推進されているのが洋上風力発電(Offshore Wind Power)である。

洋上風力発電が注目されるのは、「ユーティリティサイズの発電所(火力発電所並みの大規模出力の発電所)」、すなわち出力50万kW(0.5GW)あるいは100万kW(1GW)規模の大出力の発電所の建設が可能だからだ。

また、コストも従来の火力発電に比べて安いことは国際的に実証済みであり、欧州(EU)は、2050年までに洋上風力450GW(4.5億kW)注3もの導入計画を発表した(写真1)注4。これは、大型火力発電所450基分に匹敵する大規模な洋上風力発電所の導入計画となる。

この計画は、パリ協定の実現に向けて脱炭素化を目指すEUが、2050年にゼロエミッション(脱炭素社会)を達成するうえからも、大量の洋上風力発電の導入が必須だととらえているからだ。すでに現在のEUの電源構成は、2016年時点で、設備容量ベースで風力が150GWを突破し、石炭火力を抜いて第2位のポジションにある注5。

〔1〕欧州では4つの海域で450GWを目指す

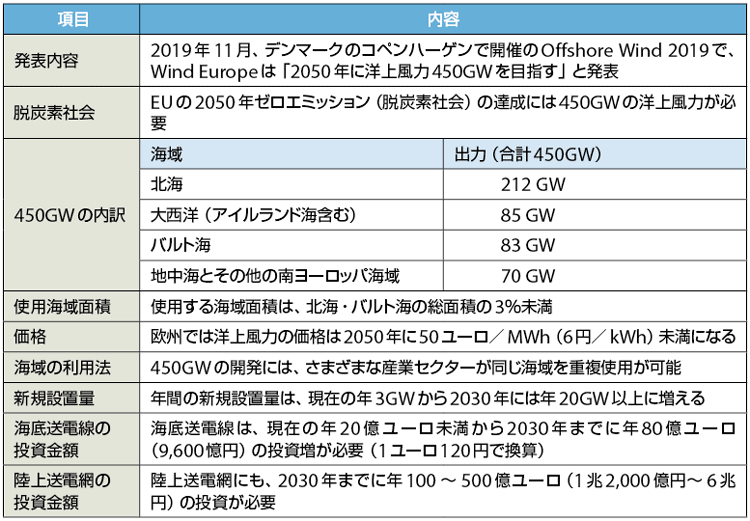

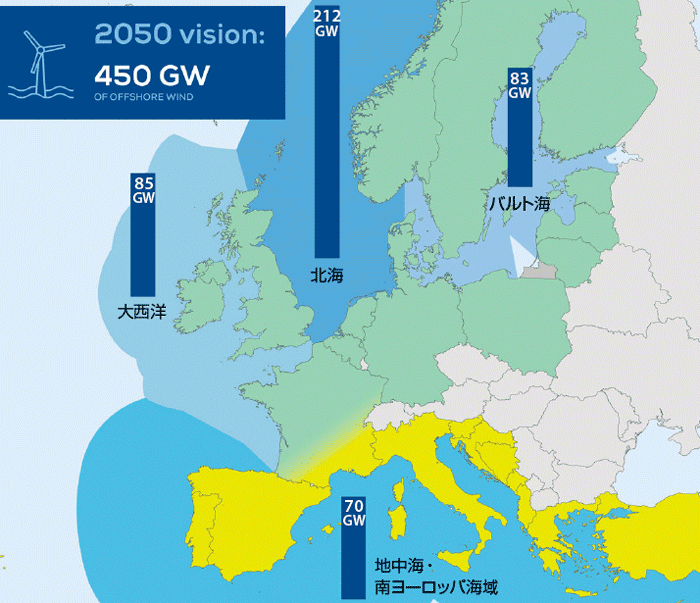

EUによる2050年までに洋上風力450GWの導入計画は、具体的には、表1および図2に示すように、北海(212GW)、大西洋(85GW)、バルト海(83GW)、地中海(70GW)の4つの海域を中心に推進されている。

表1 2050年までに欧州で洋上風力450GWを導入する計画の内容

出所 加藤 仁、「日本の洋上風力発電の現状とその課題」、日本風力発電協会(2020年3月6日)をもとに編集部で作成

図2 洋上風力発電450GWを導入する4つの海域

出所 https://windeurope.org/about-wind/reports/our-energy-our-future/#explore

〔2〕北海風力発電ハブ連合がスタート

風況の良い北海区域では、大容量の洋上風力発電の推進を目指して、3年前の2017年3月23日に、オランダのTenneT TSO(Transmission System Operator、送電会社)とデンマークのEnerginet(エナジーネット)、ドイツのTenneT TSOの3社が協定を締結し、NSWPH(North Sea Wind Power Hubコンソーシアム、北海風力発電ハブ連合)という大規模な再エネ開発プロジェクトを展開している。

同連合には、ガスニエ(Gasunie New Energy、欧州のエネルギーインフラ企業、水素パイプライン等)や欧州最大の貿易港といわれるオランダのロッテルダム港当局なども参加している。

またNSWPHは、2040年までに約70〜150GW(7,000万〜1.5億kW)を発電し、約1億人への供給可能を目指している。

北海海域では、デンマークやドイツ、英国、ノルウェー、ベルギーの5カ国の排他的経済水域の交点に人工島を建設し、HVDC(HighVoltage Direct Current、高圧直流送電)の送変電設備(Power LinkIsland、図3)を設置して、5カ国間のHVDCをつなぐハブ(中継基地)とする計画がある。

図3 洋上風力のハブとなる人工島の構想(5カ国間のHVDCをつなぐ)

出所 加藤 仁、「日本の洋上風力発電の現状とその課題」、日本風力発電協会、2020年3月6日

〔3〕2040年の世界の洋上風力発電所の設置容量目標は340GW

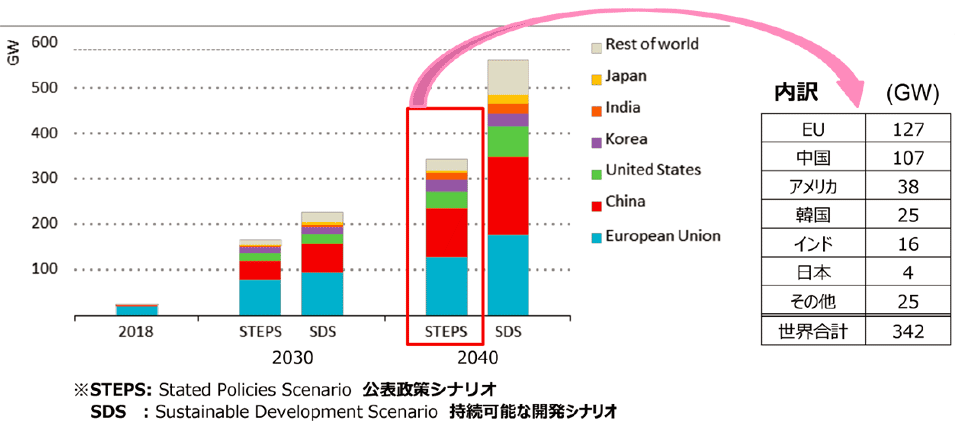

図4は、世界の代表的な地域およびシナリオ別の洋上風力発電所の設置容量を示したもので、IEA(International Energy Agency、国際エネルギー機関)が、2040年時点における各国政府の目標(STEPS:Stated Polies Scenario)をまとめたものである。

図4 地域およびシナリオ別の洋上風力発電の設置容量

出所 加藤 仁、「日本の洋上風力発電の現状とその課題」、日本風力発電協会、2020年3月6日

図4のように、洋上風力発電所の設置容量は、EUと中国が100GWを超えているが、日本は4GWと少なく、日本における洋上風力発電の取り組みは遅れていると見られている。

▼ 注3

1MW=1,000kW、1GW=1,000MW=1,000×1,000kW=100万kW

100GW=100×100万kW=1億kW、(450GW=4.5億kW)

▼ 注4

2019年にデンマーク・コペンハーゲンで開催された「WindEurope Offshore 2019」(2019年11月26〜28日)において発表。

▼ 注5

第1位が天然ガス、第3位が石炭、第4位が水力、第5位が原子力、第6位が太陽光。(出所 加藤 仁、「日本の洋上風力発電の現状とその課題」、日本風力発電協会、2020年3月6日)