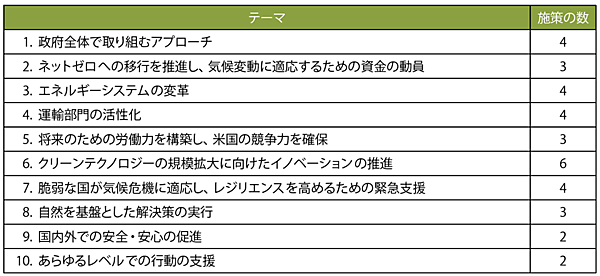

気候サミットで示された具体的な施策のテーマ

気候サミットで示された具体的な施策のテーマ

気候サミットで、米国は2030年までに2005年比で50〜52%の排出量削減を目指すという野心的な目標を発表した。ただし、単に野心的な目標を発表しただけではなく、目標達成のために進める具体的な施策を発表し、その総数は35にのぼった(表1)。

表1 気候サミットにおいて米国が発表した気候変動対策のための施策のテーマと数

出所 FACT SHEET: President Biden’s Leaders Summit on Climateをもとに著者作成

積極的に進められるバイデン政権による気候変動対策

〔1〕気候変動対策に2つの大統領令を発表

気候サミットや就任後初の議会演説の後もバイデン政権は、気候変動対策の取り組みを積極的に行っている。

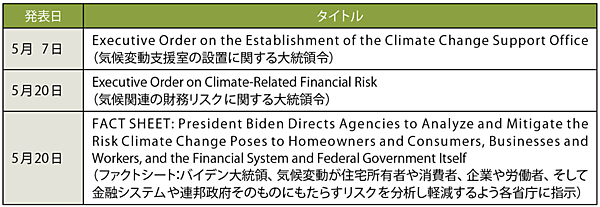

議会演説後、気候変動対策に関する2つの大統領令と1つのファクトシートを発表している(表2)。これらとあわせて、5月8〜9日に日本とアイスランドが共同開催国となった、「第3回 北極科学大臣会合(3rd Arctic Science Ministerial)」注1においても、気候変動に取り組むことの重要性と、国際協調を強化することについて強調したことを示すプレスリリースも、5月11日に発表している注2。

〔2〕2つの大統領令と3つの取り組み

発行された2つの大統領令を見ると、

- 5月7日の大統領令:「気候変動支援室(CCSO:Climate Change Support Office)を国務省(日本の外務省に相当)内に設置すること

- 5月20日の大統領令:経済政策担当大統領補佐官兼国家経済会議部長および大統領補佐官兼国家気候顧問に対して、財務長官および予算管理局局長と連携して気候関連の財務リスクの測定や評価などを行い、命令発行日から120日以内に包括的な戦略を策定すること

などを命じている。

このように、バイデン政権では、気候変動対策を外交や経済の観点からも捉え、具体的な取り組みを行っていることがわかる。特に、5月7日の大統領令の気候変動支援室(CCSO)の設置に関しては、その目的を世界的な気候危機への対処を米国が先導するために、二国間および多国間の関与を支援するようなプロジェクトを実行することだ、と位置づけている。

さらに、具体的には次の3つの取り組みを行うように命じている。

- 気候変動に関する外交的関与を主導し、国際的な場で気候変動に関するリーダーシップを発揮し、国際的な気候変動の野心を高め、米国の外交政策決定プロセスのあらゆる要素に気候変動が組み込まれるよう、国務省および他の行政機関を適宜支援する。

- クリーンエネルギー、航空、海運、北極圏、海洋、持続可能な開発、移民などを扱う幅広い国際フォーラムにおいて、国務省が現在行っている気候変動対策を超えた取り組みを支援する。

- 5月7日の大統領令のサブセクション1(c)注3に記載された特定のプロジェクトに関連する、長官が指定するその他の機能を実行する。

▼ 注1

第3回の詳細などは文部科学省のサイト内にある次のページから確認できる。

▼ 注3

この「サブセクション1(c)」とは、5月7日の大統領令の「気候変動支援室」の目的を示したセクションを指している。