日本における「クリーンエネルギー自動車」への補助金

一方、日本政府は、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を、ZEVと呼ばずに「クリーンエネルギー自動車」(電動車)と位置づけている(図6)。それらの導入と普及に不可欠な充電・水素充てんインフラの整備を支援する補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)が、令和3(2021)年度補正予算案(365億円)に盛り込まれた注12、13。

図6 令和3(2021)年度補正予算案関連補助金(365億円抜粋 要約)

[出典] https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211126004/20211126004.html

出所 JCLP事務局、「加速するEV転換への世界的潮流 〜今、需要家企業に求められること」、JCLP/IGES共催 EV公開ウェビナー(2021年12月2日)

これによって、2035年までに、乗用車の新車販売で電動車100%とする目標の実現に向けて、クリーンエネルギー自動車の普及を促進する。また、車両の普及に必要不可欠なインフラとして、2030年までに充電インフラを15万基、水素充てんインフラを1,000基程度整備する計画となっている注14。

ZEVは世界的に普及期を迎えている

〔1〕世界のZEVの販売シェア予測

ここで、世界の主要国・地域におけるZEV普及率の状況を見てみよう。

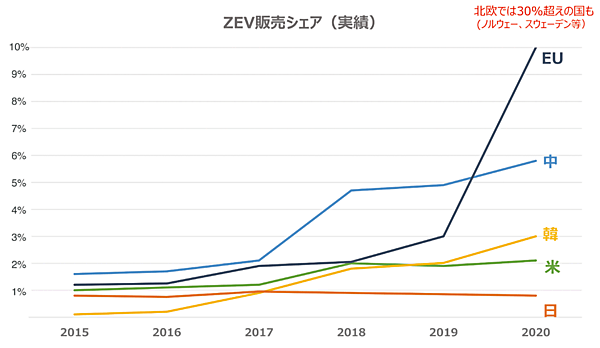

IEAの分析レポート(2021年4月)注15によると、図7に示すように、2015〜2020年の過去5年間で、主要国のZEVは右肩上がりの普及率となっている。

図7 世界全体で見るとZEVは普及期に入っている

[出典]IEA(2021) EV Outlookのデータを基にIGES作成

出所 山守正明、IGES、「脱炭素に求められる自動車の転換シナリオ」(2021年12月2日)、JCLP/IGES共催 EV公開ウェビナー「加速するEV転換への世界的潮流」より

2015年時点ではあまり差がなかったものの、2017年頃から差が生じはじめ、2020年にはZEV販売シェアは、EU全体として10%にも達している(北欧では30%を超える国もある)。その一方で、日本はまだZEV販売シェアが1%にも届かない状況で、韓国や米国にも倍以上の差をつけられている状況だ。

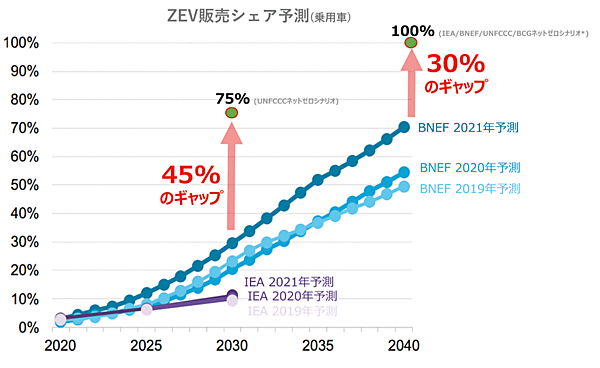

また、国際的なリサーチ会社BNEF注16(ブルームバーグNEF)によるZEVの販売シェアの予測(乗用車)結果では、図8に示すように、2030年に30%、2040年に70%に達する見込みだ。しかもその予測値は年々上方修正されている(図8右側の2040年参照。①2019年予測⇒50%、②2020年予測⇒55%、③2021年予測⇒70%の3つの曲線)。

図8 ZEV販売シェア予測(乗用車):国連(UNFCCC)等とのネットゼロシナリオとのギャップが大きい

[出典]BNEF(2021)Zero Emission Vehicle Factbookを基にIGES加筆

*IEA(2021)Net Zero by 2050

*BNEF(2021)Electric Vehicle Outlook 2021

*UNFCCC(2021)Transport Climate Action Pathway

*BCG(2021)Climate Path 2.0

出所 山守正明、IGES、「脱炭素に求められる自動車の転換シナリオ」(2021年12月2日)、JCLP/IGES共催 EV公開ウェビナー「加速するEV転換への世界的潮流」より

〔2〕さらなるZEVの普及加速が必要

しかし、図8に示すZEV販売シェア予測(乗用車の場合)では、BNEFによる 2021年の予測は、COP26の直前にUNFCCC(国連気候変動枠組条約)注17から発行されたレポート『気候変動パスウェイ:輸送部門のビジョンと概要』(Climate Action Pathway: Transport. Vision and Summary、2021年6月25日発行)注18の予測と比較すると、そのギャップ(乖離)が大きい。

例えば図8に示すように、2030年の75%目標に対して45%、2040年に対して30%ものギャップがあるため、2050年に向けたネットゼロシナリオを実現するには、さらなるZEVの普及加速が求められている。

* * *

以上、EV転換における世界的潮流について概観した。今なぜ、自動車のZEVを加速させるのか、なぜ急ぐ必要があるのだろうか。

自動車の平均耐用年数は、10〜15年程度である注19。仮に2035年に新規の販売車の半数がZEVになったとしても、実際に走行している車の約70%はまだガソリン車という予測注20もある。このため、1.5℃の実現に向けて、いかに早く新規の販売車をZEVに切り替えることができるかが問われているのだ。

▼ 注1

EV100公開ウェビナー「加速するEV 転換への世界的 潮流」、JCLP/IGES共催、2021年12月2日(オンライン開催)

JCLP:Japan Climate Leaders’ Partnership、日本気候リーダーズ・パートナーシップ

IGES:Institute for Global Environmental Strategies、公益財団法人 地球環境戦略研究機関

▼ 注2

CASE:①C(Connectivity=IoTとの連携、ツナガル車)、②A(Autonomous、自動運転車)、③S(Shared & Service、カーシェアリング/サービス)、④E(Electric、電気自動車。電動化)を意味する。

▼ 注3

MaaS:Mobility as a Service、多種類の交通サービス(バス、タクシー、電車など)を需要に応じて利用できる、1つの移動サービスに統合すること(2015年ITS世界会議での定義)。

▼ 注4

EV100では、純粋なバッテリー車(BEV)、 PHV・エクステンデッドレンジ車(最低50kmの電動走行距離)およびFCVをEVの対象としている。従来、電気自動車は、日本では一般にEV(Electric Vehicle)といわれてきたが、最近は、PHV(PHEV)やFCV(FCEV)と明確に区別するため、BEV(Battery EV、バッテリーEV)と呼称されるようになってきている。

エクステンデッドレンジはレンジエクステンダー(Range Extender:RE)ともいわれる。EVの連続航続距離を延長するために搭載される、小排気量のエンジンや発電機で構成されるシステム。このRE用のエンジンは走行用ではなく発電用に使用され、そこで発電した電気はバッテリーに蓄電される。EVのバッテリー残量が少なくなった場合には、近くに充電スタンドがなくても補助的に電力を補給できるため、従来のEVに比べて長距離の走行が可能になる。

▼ 注5

COP26:The 26th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change、国連気候変動枠組条約第26回締結国会議。2021年10月31日〜11月13日(当初12日までの予定が13日まで延長された)、英国のグラスゴーにおいて、197カ国・地域から約4万が参加し開催された。

▼ 注6

2015年のCOP21で合意されたパリ協定では、1.5℃は、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前(1850〜1900年)の基準とされている値に比べて、2℃よりも十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」という努力目標であった。

▼ 注7

世界の大気中の室温効果ガスの排出量に占める割合は、国や地域によって差はあるが、世界平均で見るとCO2が76%、メタン(CH4)が16%、一酸化二窒素(N2O)が6%、フロン類などが2%となっている(IPCC第5次評価報告書)。

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/p04.html

温室効果の大きさは気体(ガス)によって異なるが、例えばメタン(CH4)は二酸化炭素(CO2)に比べて25倍、一酸化二窒素(N2O)は298倍もの温室効果があるため、CO2とともに排出削減が求められている。

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/overview.html

日本国内で排出する温室効果ガスはCO2の排出量が突出して高く、全体の排出量の約93%(CH4は2.4%)を占めている(環境省)。

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h29/pdf/2_1.pdf

▼ 注8

GMP:メタンの削減と回収などを促進する国際的な官民イニシアティブとして、すでにGMI(Global Methane Initiative、グローバル・メタン・イニシアティブ)が2004年に設立されているが、今回発足したGMPは、GMIへの支援を強化することを目的としている。

▼ 注9

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766

▼ 注10

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

▼ 注11

世界のZEV化の流れとして、例えば、最も厳しいといわれるEU(欧州連合)は、2035年以降の新車販売を、排気ガスを出さない「ゼロ・エミッション車」にするとし、ハイブリッド車を含むガソリン車やディーゼル車の販売を、事実上禁止する方針を打ち出している。

▼ 注12

車両の購入補助については、令和3(2021)年11月26日以降に新車新規登録(登録車)または新車新規検査届出(軽自動車)された車両が対象となる。具体的な補助対象車両・設備の補助見込み額(暫定)については、下記URLを参照のこと。

https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211126004/20211126004-1.pdf

▼ 注13

補助対象車両の例:アウディe-tron、テスラ モデル3、日産 リーフ、BMW i3、プジョー e-208、ポルシェTaycan(タイカン)、ホンダ Honda e、マツダ MX-30、メルセデス・ベンツ EQA、レクサス UX 300e、三菱 i-MiEV、トヨタ プリウス PHV、プジョー 508、ポルシェ Cayenne E-Hybrid、ボルボ S60、トヨタ MIRAI、ホンダ CLARITY FUEL CELLなど。詳細は下記URLを参照。

https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211126004/20211126004-1.pdf

▼ 注14

https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211126004/20211126004-2.pdf

▼ 注15

IEA、「Global EV Outlook 2021」、2021年4月発行

▼ 注16

BNEFの市場調査予測では、ZEVはBEVとFCV、EVはBEVとPHEVと分類している。『Zero-Emission Vehicles Factbook』(2021年11月10日発行)の6ページ参照。

▼ 注17

UNFCCC:United Nations Framework Convention on Climate Change、国連気候変動枠組条約。1992年に採択され1994年に発効。COP26の事務局を担当している。

▼ 注18

https://unfccc.int/documents/279262

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Transport_Vision%26Summary_2.1.pdf

▼ 注19

一般財団法人自動車検査登録情報協会

▼ 注20

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2021/why-evs-need-to-accelerate-their-market-penetration