【3】通信の自由化と新無線技術の登場!

-亀山先生はどのようにお考えですか?

亀山 1980代に、国際的に通信の開放、通信自由化の波が起こり、日本でも、1985年に通信自由化が行われ、電電公社がNTTに民営化されました。これは、当時、世界的に見ても先進的だといわれました。最近はその区分はなくなりましたが、当時、通信設備をもつNTTのような事業者(第1種通信事業者)と、第1種通信事業者から通信設備を借りて事業を行う事業者(第2種通信事業者)という、区分けがありました。すなわち、インフラ(通信回線)を持たなくても、通信サービスができる法律ができたわけです。

この法律は、当時、世界中から非常に画期的な法律だと評価されていました。通信が開放され、さらにその通信を利用して、制度的にも今後、新しいサービスが成長していく土壌を日本は作ったのです。

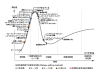

このようなことを背景に、日本の通信産業はそれ以降、花開きました、それから約20年経っていますが、世界的に見ても、遜色のない、いろいろな新しい通信サービスが提供されるようになり、また通信料金も急速に下がりました。

-放送についてはいかがでしょうか?

亀山 村井先生がおっしゃったように、放送を支えられるような無線通信技術が整ってきたのは、ここ2~3年のことなのです。しかし、そのような放送に関連する新しい無線通信技術が登場してきていることにたいして、放送関係の人々は、これは放送ではない、放送と関係する技術ではないと、ずっと思っていたのではないかと思います。具体的には、Wi-Fi(無線LAN)あるいはWiMAX(無線MAN)、MediaFLOのような新しい高速無線の技術などです。

最近になって、このような新しい高速無線技術が、実は放送にも使えることに放送関係者は、やっと気がついたのです。このことについて、もっと早く、放送関係者が気づいていれば、Wi‐FiとかWiMAXなどは、通信だけではなく、放送にも使えるインフラ(基盤)にもなりうることを理解できたのです。

そうすると、この新しい高速無線技術を使うことによって、旧来の放送の考え方とは違った新しいブロードキャスティング・サービスができることに、気づいたはずなのです。しかし、通信と放送の垣根のようなものがあって、当然、Wi‐FiやWiMAXの標準は通信技術者がやっているわけですから、放送関係者は知らないわけです。現在、放送技術と通信技術が、全然違うところで標準化されているのはある意味で、不幸なことですね。

そこで、このような放送技術と通信技術の両方に関して、国レベルで制度的、政策的な面からきちんと見ていたら、2000年初頭くらいに、日本では新しい放送サービスを、制度的にもバックアップできる体制ができたかもしれません。

このような状況があれば、今頃、約20年前(1985年)の通信の開放の際に、日本は制度的に素晴らしい先進国だと世界から言われたのと同じように、「放送・通信融合の先進国」だといわれていたのではないか、と思います。