現在の100倍くらいの高速化が可能

現在の100倍くらいの高速化が可能

服部 NTTドコモが2006年8月末からサービスを開始した3.6MbpsのHSDPA(High Speed Downlink Packet Access、下り回線の高速パケット転送技術)などもかなりのところまでは、そういう技術を利用しています。将来はやはり、もっともっと利用率を上げるために、「シャノンの限界」(※1 用語解説参照)、すなわち「デジタル信号を送信する場合の、伝送速度の理論的な限界」を超えていく必要があります。

用語解説

※1

シャノンの限界

シャノン(Claude E. Shannon)が1948年に発表した理論で、一般に、通信回線の信号対雑音比(S/N)と使用する周波数の帯域幅によって、デジタル信号の伝送速度の限界が決まってしまうという理論。これをシャノンの限界といい、ポイント・ツー・ポイント通信ではこれ以上、伝送速度を上げることはできない。

このシャノンの限界は理論的に超えられない限界です。しかし、新しく面的な、あるいは空間的な環境を利用することによって、従来のポイント・ツー・ポイント通信におけるシャノンの限界を突き破って、伝送速度を数倍、数十倍高めることが可能なのです。

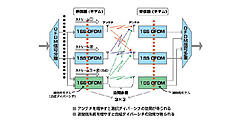

そのような技術の一つがMIMO(マイモ。Multiple Input Multiple Output、多入力多出力)という技術です。これは送信側に複数の送信アンテナを、受信側に複数の受信アンテナを設置し、空間をひとつの電波の散乱媒体として位置づけ、周波数の利用率を高める技術です。これは、ちょうど室内の電灯の光が反射して空間に散乱し、部屋全体が明るくなるのと似た現象です。

—シャノンの限界を突き破って実現するというのは、すごいですね。

服部 それからもうひとつは、電波が空間を伝搬する際に他からの雑音や干渉によって送信データに誤りが発生しますが、誤り訂正技術で、誤り訂正を行い、通信品質を上げることができます。

この誤り訂正技術は、かなり昔からありますが、最新の新しいアルゴリズム(処理手順)を使った技術として、少し専門的になりますが、例えばLDPC(Low Density Parity Check、低密度パリティ検査)など開発されてきています。これは例えば無線LANの802.11nやWiMAXシステム、スーパー3Gなどで導入が検討され、周波数の使い方の限界に到達しつつあります。

次の世代は、そういう技術を中心として、現在の数倍から、最大数十倍の伝送速度を目指しています。現在の周波数の利用率は、だいたい「周波数(Hz)当たり1秒間に0.5ビット」すなわち「0.5bit/sec/Hz」となっています(具体例は後述)。これは面的な移動通信の場合です。

これを技術開発によって10倍、さらに理論的には50倍とか100倍くらいまで高められるのです。ですから、まだまだ技術開発の面から、周波数の利用率を高めることは可能なのです。

—河内さん、行政面から周波数の有効利用に対して、どのようにみておられるのでしょうか?

河内 先生からお話のあった技術が、次々と開発されるということは、非常に重要なことでして、私たちも、そのような研究開発にはどんどん投資したいと思っております。服部先生がおっしゃられたように、例えば移動無線であれば、移動しながら的確に通信ができるという周波数帯は、限られているわけです。

5GHz以下が、効率がよいことがわかっています。5GHzよりも、高い周波数帯でやろうとすると、電波の減衰などが激しくなるため、もっと狭い範囲でアンテナをたくさん用意するというようなことが必要になるわけです。

つまり、ネットワークを構成するために、大きな経費がかかることになります。また、アンテナ同士を接続する有線網(光ファイバ網など)もたくさん必要になります。これは、経済的ではないので、やはり移動しながら使える、使い勝手がよい周波数帯の効率をどう高めるかということが重要になってくるわけです。

今までも、さまざまな技術が導入されておりますが、今、あげられた一定の周波数の幅の中に、たくさんの情報を送ることができるような新しい技術についても、技術基準にどんどん取り入れていきたいと思います。また、国の予算を使った開発もさらに推進していきたいと思います。

総務省関係では、独立行政法人の情報通信研究機構(NICT)でも、電波の有効利用に関する研究開発を行っています。さらに、電波利用料を使って、そういう周波数効率を高めるための技術開発の後押しをしていきたいと思います。

(つづく)

プロフィール

服部 武

上智大学 理工学部

電気・電子工学科 教授

総務省情報通信審議会

携帯電話等周波数有効利用方策委員会

主査

略歴

1974年 東京大学 大学院 工学系研究科 電子工学博士課程了(工学博士)

1974年 日本電信電話公社横須賀電気通信研究所 入所

自動車・携帯電話、新コードレス電話方式、パーソナル通信方式、PHSの研究開発推進に従事。

この間、研究開発本部調査役、無線システム研究所・研究企画部長/パーソナル通信研究部長などを歴任

1996年 通信網総合研究所ネットワーク企画推進室 主席研究員

1998年より現職(上智大学 理工学部 電気・電子工学科教授)

現在、次世代移動通信方式、高速移動パケット伝送、ワイヤレス・システムにおけるQoSスケジューリング、位置検出、OFDM/MIMO伝送などの研究に従事

<主な活動>総務省情報通信審議会 携帯電話周波数有効利用方策委員会 主査

河内 正孝

総務省 総合通信基盤局 電波部長

略歴

(学歴)

金沢大学大学院工科

研究科 電子工学修士課程

(職歴)

1978年4月 郵政省入省

1997年7月 電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課長

1999年7月 放送行政局放送技術政策課長

2001年7月 〃 〃 技術政策課長

2002年7月 〃 総合通信基盤局電波部電波政策課長

2004年1月 〃 信越総合通信局長

2005年8月 独立行政法人情報通信研究機構理事

2006年7月 現職に就任

バックナンバー

関連記事

対談:電波・周波数を語る(2):UWB/電子タグ(RFID)から802.11nまでの周波数

2006年11月13日 0:00

対談:電波・周波数を語る(4):テレビの跡地利用からWRC-07の周波数割り当てまで

2006年12月4日 0:00

ウィルコムの次世代PHS(XGP)戦略を聞く(1):ウィルコムの次世代PHS(XGP)とは?

2008年9月26日 0:00

対談:デジタル放送を語る(4):スーパーハイビジョンの開発と2011年の課題

2006年10月23日 0:00

対談:デジタル放送を語る(1):デジタル化の実現:放送の歴史を変えたMPEG-2

2006年9月21日 0:00

802.11n(無線LAN)の標準化動向(3):600Mbpsを実現する物理層の仕組み(後編)

2006年10月2日 0:00