≪2≫次世代PHS「XGP」でTDDを極める!

≪2≫次世代PHS「XGP」でTDDを極める!

■ ところで、次世代PHS(XGP)はどのようなコンセプトで構築されるのでしょうか。

近 義起氏

(ウィルコム 取締役

執行役員 副社長)

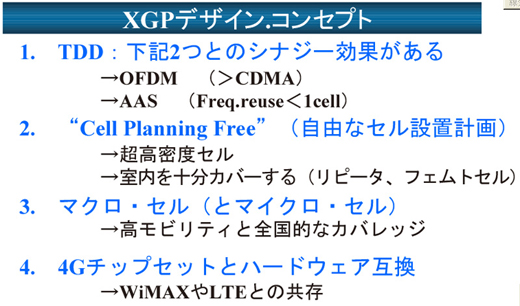

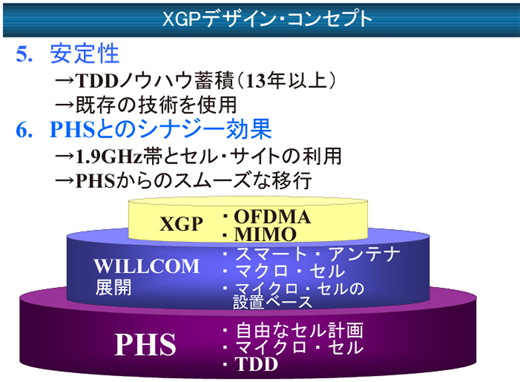

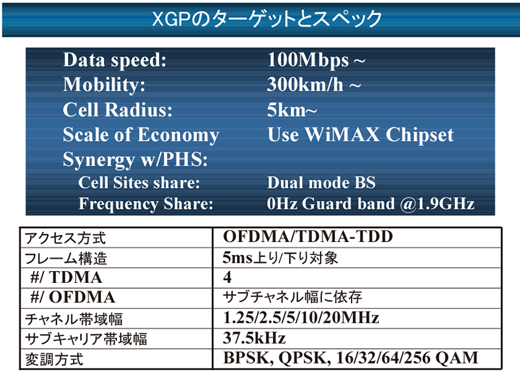

近 図15と図16に、次世代PHS「XGP」の具体的なデザイン・コンセプトを6つ示しますが、その基本には徹底的にTDD技術をきわめようとする考えがあります。PHSで長年培ってきたTDDは、とくにCDMAよりもOFDMとのほうがシナジー効果があるのです。

また、アダプティブ・アレー方式については、同一周波数上で上り下りの通信を行うTDDとのシナジー効果があるのですが、FDDの場合は、周波数が上りと下りと異なりますので、アダプティブ・アレイ制御(使用環境に応じて指向性を自ら適応化する技術)は、やりにくいのです。

このようなことから、OFDMとアダプティブ・アレイを合わせたTDD方式が、マルチメディア通信の本命と言われているのです。

■ その方式が世界最強であるということですか。

近 私たちはそのように思っていますし、だからこそ私たちは十何年のノウハウがあるので、とにかくTDDをきわめ尽くしていきたいと思っています。

また、先ほどからの繰り返しになりますけれども、基地局の置局密度を上げて高密度に基地局を設置打っていこうとする場合、置局が完全に自由(Cell Planning Free)でなくてはいけないのです。そうすることによって、リピーター(中継器)やフェムト・セルなどもどんどんつけられるようになるのです。また、PHSの課題だったカバー・エリア(カバレッジ)は非常に重要なので、先ほど述べたように、もちろんマイクロ・セルを基本としながらも、マクロ・セルもあわせて考えていきたいと思っています。こうすることによって、モビリティに対しても、高速ハンドオーバーや、シームレス・ハンドオーバーにも対応できるようになります。すなわち、エリアとモビリティの両方確保できるようになります。

近 あと、PHS(XGP)は独自システムになりますので、グローバル・スタンダードとのコスト競争に負けないように、今後予定されている3.9Gや4Gのチップセットなどと、コンパチで使えるようにデザインされています。

関連記事

ウィルコムの次世代PHS(XGP)戦略を聞く(1):ウィルコムの次世代PHS(XGP)とは?

2008年9月26日 0:00

ウィルコムの次世代PHS(XGP)戦略を聞く(4):次世代PHS(XGP)のロードマップ

2008年10月21日 0:00

WiMAXからLTE、次世代PHSまで、次世代無線ネットワークが勢ぞろい =ワイヤレスジャパン2008=

2008年8月11日 0:00

真のモバイル・ブロードバンド時代を実現するUQ WiMAXのサービス戦略を聞く(第1回)

2009年3月30日 0:00

真のモバイル・ブロードバンド時代を実現するUQ WiMAXのサービス戦略を聞く(第2回)

2009年4月9日 0:00

ルートとユビテックによる地域WiMAX戦略(1):地域WiMAX制度と背景

2008年4月24日 0:00