≪3≫WiMAXなどのTDD方式とどこが違うのか

≪3≫WiMAXなどのTDD方式とどこが違うのか

近 義起氏

(ウィルコム 取締役

執行役員 副社長)

■ 確認しておきたいことなのですが、PHS(XGP)で使われるTDD方式は、WiMAXでも中国のTD-SCDMAでも使用されていますが、TDD方式間でのコンパチブル(互換性)は、いかがなのでしょうか。

近 現在、そういうシステム間のコンパティビティというのは現状では少ないです。ただ、TDDのメリットとして、世界各国で利用できそうな周波数が見つけやすいということがあります。つまり、既に世界に展開されているFDD方式の携帯電話というのは、必ず上りと下りのペアバンドの間にすき間の周波数が空いていますので、どんな国でもTDDバンドが見つけやすいのです。TDDはペアバンドが必要ありませんので、そのすき間こそTDDが使える場所(周波数)なのです。

ありがたいことに、日本では次世代PHS用に、2.5GHz帯の30MHz幅の免許をいただきましたが、諸外国では適応周波数帯を柔軟にできることが重要です。

■ もう1つ、同じTDD方式であるWiMAXとPHSを比較しますと、PHSの伝送速度は上りと下りが1対1と、対称になっていますね。ところが、WiMAXの場合は、上りと下りの比率が異なる、非対称となっています。なぜそのように違うのでしょうか。

近 これはシステムのデザイン・コンセプトの違いです。例えば、ADSLの場合がわかりやすいのですが、ダウンロードのほうがトラフィックが多いので下りのほうを高速にするということで、下りを少し大きめ(高速に)に、上りを小さくつくるという非対称の傾向がありました。私たちは、2つ理由から対称(シンメトリー)を保っているんです。1つは、上りも重要であること。すなわち、これからは、ユーザーの映像コンテンツが頻繁にアップロードされる時代を迎えていますので、上りもきちんと対応することが重要になってきていることです。もう1つの理由は、現在のPHSシステムとの親和性を保っていきたいからです。

■ なるほど。

近 日本では、新しい周波数帯(2.5GHz帯)をいただいて次世代PHSのサービスを提供していきますが、海外では1.9 GHz帯も含めて、いろいろな周波数を使用していますけれども、そのときに現在使用しているPHSの周波数帯を次世代PHSに利用することも考えられるのです。その場合、現在のPHSシステムと共存させながら、スムーズに次世代PHSシステムにマイグレーションしていく必要があります。これは設計上の1つの重要なコンセプトになっています。

≪4≫次世代PHSはOFDMA/TDDを採用

■ 既存のPHSと互換性をとる場合、既存のPHSはTDMA/TDD方式であり、次世代のPHSはOFDMA/TDDですが、このことに関してはいかがでしょうか。

近 ご指摘のように両者の違いはもちろんありますし、まったく同じということではありません。しかし、両者とも同じようにTDD方式であり、使用するフレームも、上りと下りが1対1と対称であることも一緒です。そうすると、両者をうまくすみ分ければガードバンド(周波数のチャネル間隔)なしに周波数を共有でき、周波数を効率的に使用できるだろうと思っています。

■ ここで、次世代PHS(XGP)の特徴について整理しながら説明していただけますか。

近 はい。それでは、前出の図15と図16をご覧になってください。これは、次世代PHS(XGP)の設計コンセプトを6項目にまとめたもので、次世代のブロードバンド・システムの仕様です。ここ(図15、図16)に示すいろいろなプラン・メニューは、今後、順次実現していく予定です。

ただし、通信システムを安定させるには何年もかかるので、このことを考慮する必要があります。CDMAが登場したときもPDCができたときも、数年ぐらいは、システムを安定させるために時間がかっています。システムの初期トラブルというのはどうしても避けられないのですが、XGPでは最初からできるだけ安定したシステムを目指して設計しています。即ちこれまで蓄積してきたPHSのノウハウをしっかり継承しつつ、一方で伝送速度を上げるために最新のOFDMA技術を採用するなどの改善部分は極力手堅いデザインを心がけています。

その他、既存PHSとセル・サイトおよびバックボーンを共有できて、スムーズに次世代にマイグレーション(移行)ができるなど、6つ項目がデザインの大きな柱になっています。

そのうえで、図17に示すように、データ伝送速度100Mbps(上り、下りとも)以上、モビリティ300km/h以上、セル半径5km以上程度のマクロ・セル構成を目標としています。また、スケール・オブ・エコノミー(経済性のスケール)と書かれていますが、WiMAXのチップセットとの共有などもできるような仕様となっています。

■ OFDMAは何本ぐらいのサブキャリアを使用するのですか。

近 サブキャリア帯域幅が37.5kHzというふうに決まっていまして、WiMAXより3倍程度広いサブキャリア幅を選んでいます。これは、モビリティに配慮したことと、TDMA(時分割多元接続)構造を残していることに起因しています。TDMA構造を残すためには、いろいろなTDMスロット内のオーバーヘッド(付加的処理)などを考慮するため、サブキャリアを少し広くしたほうがよいからです。

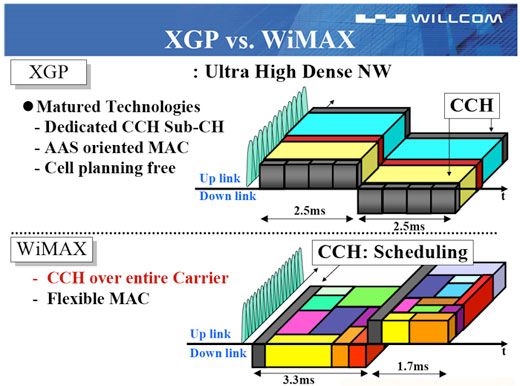

なお、WiMAXのお話が出ましたので、参考までに図18にXGP(次世代PHS)とWiMAXの上りと下りのフレーム構成の違いを示します。

≪5≫すでにバックボーンのオールIP化は完了

■ 現在の進捗状況は?

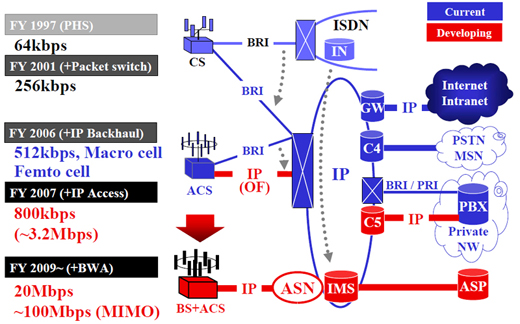

近 図19に示すように、現行のPHSから次世代PHSへのマイグレーション(移行)はどんどん進めていまして、すでにバックボーン・ネットワークのオールIP化は完了しています。これは次世代PHSでもそのまま増設しながら使うだけとなります。

それから、次世代の基地局(ACS:Advanced Cell Station、集線用基地局装置)に向けては、ブロードバンドですから光ファイバ化することになりますが,

すでに現在の基地局も従来の銅線から光ファイバ化を始めていまして、図19のOF(Optical Fiber)のところまでは光ファイバ化開発が終わっています。そのあとは次世代PHS用の内部のゲートウエイという装置だけ入れかえるだけです。

次世代への展開は非常にスムーズにすすんでおり、サービスに向けたトライアルも順調に進んでいます。

また、このXGPは国際標準として、2007年3月には、ITU-R M.1801(※4)の勧告の中に明記されました。

※4 M.1801:Radio interface standards for broadband wireless access systems, including mobile and nomadic applications, in the mobile service operating below 6 GHz 、6GHz以下のモバイルとノマディック・アプリケーションを含むBWA(ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス)のための無線インタフェース標準

――つづく――

プロフィール

近 義起(ちか よしおき)

現職:株式会社ウィルコム 取締役 執行役員 副社長

【略 歴】

1985(昭和60)年 3 月 茨城大学 理学部(物理学科) 卒業

1985(昭和60)年 4 月 第二電電株式会社(現KDDI 株式会社) 入社

1994(平成 6)年 8 月 株式会社DDI ポケット企画に出向

2000(平成12)年 10 月 DDI ポケット株式会社 技術企画部長

2002(平成14)年 6 月 同社 取締役技術本部長

2003(平成15)年 11 月 同社 取締役プロダクト統括本部長兼技術本部長

2004(平成16)年 10 月 同社 執行役員プロダクト統括本部長兼技術本部長

2005(平成17)年 2 月 社名変更により株式会社ウィルコム執行役員プロダクト統括本部長兼技術本部長

2005(平成17)年 11 月 同社 執行役員

2006(平成18)年 10 月 同社 執行役員副社長

2007(平成19)年 6 月 同社 取締役 執行役員副社長

現在に至る