≪3≫台湾におけるユニークな周波数オークションの方法

村井 記憶に新しいところでは、3G(第3世代)のスタートの際に世界の各国で、話題となった周波数オークションがありましたね。オークションというのは、基本的にはライセンス(周波数)に対して幾らの金額を払いますかということです。今回、台湾でWiMAXのオークションをどのようにやるべきか、いくつか議論はありました。その理由は、以前、欧州でオークションの入札の際に3Gのライセンス料というのが、相当高騰してしまったからです。その結果、欧州のモバイル事業者の財務体力がかなり逼迫し、3Gサービスの展開がかなり遅れてしまうという事態が発生しました。

台湾の場合は、2001年に3Gのライセンスに関するオークションが行われましたが、そのときに欧州の失敗の経験を生かそうということで、3Gのオークションの価格が高騰しないように大分抑えたのです。

今回世界が注目しているWiMAXに関しても、オークションをやって、ライセンスが高騰してしまい、結局、WiMAXの市場が立ち上がらないということになってしまっては、意味がないですからね。

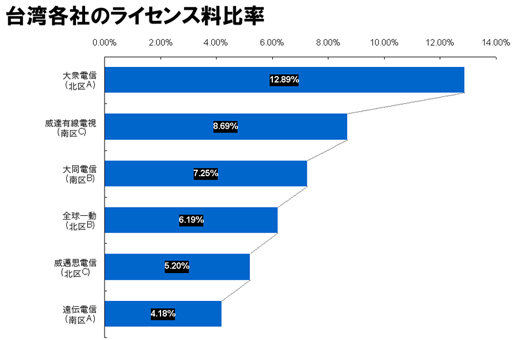

そこで、議論の結果、最終的には、かなり世界でも珍しいオークションの方法となりましたが、事業収益(売り上げ)の何%を払いますというパーセンテージ(比率)のオークション方式をとったのです。その結果を、図5に示します。

図5からわかるように、最も比率が高かったのが、大衆電信(PHS事業者)の12.89%、最も低かったのが遠伝電信の4.18%でした。

■ 大衆電信(PHS事業者)の12.89%とはかなり高い数字ですね。

村井 そうですね。結局、営業利益で12%以上出しても、とんとんという状況になるので、事業を立ち上げるにはかなり厳しい状況です。次が8%台、7%台と続きますがこれでも厳しいといわれています。

オークション結果、最終的に選ばれた事業者が先ほど申し上げた6社(表1)ですが、このうち実際に携帯電話事業をやっているのは遠伝電信のみです。表1に示すように大衆電信はPHSですし、大同電信とは、こちらの総合電機メーカーである大同が本事業を開始するために設立した通信子会社です。

■ 6社の中に、中華電信(固定通信も行っている)、台湾大哥大(台湾モバイル)というモバイル大手事業者2社が入っていませんが、なぜライセンスが取れなかったのでしょうか?

村井 第1に、中華電信や台湾モバイルの視点から行くと、単純に彼らが事業シミュレーションをしたときに、オークションに売り上げの何%を払えるかというシミュレーションをやっているのです。そのときに、他の事業者が10%とか7%と言っているけれども、現実問題として、そこまでライセンス費を払ったら事業として成り立たないという判断をして、それよりも低い比率(%)を出したためにライセンスとしては落ちたということと思います。

第2に、中華電信や台湾モバイルがそこまでして強気に出なかったのは、現在W-CDMAに次ぐ第3.5世代のHSDPAは、日本よりも早くサービスが始まっていること、さらに次に3.9世代のLTEへの取り組みが当然見えていますから、そういうことを勘案して、WiMAXで一か八かの「カケ」をする必要がないという背景もあり、かなり固い数字を入札時に出し、その結果、ライセンスがとれなかったということだと思います。

■ そのことは、M-台湾計画にとって良かったことなのでしょうか?

村井 そうですね。M-台湾計画を主導している工業局の視点から見ると、これは願ったりかなったりだった。というのも、最初申し上げましたけれども、もともとM-台湾計画というのは、通信事業者の競争環境を激しくして、通信産業自体を大きくして、最終的には台湾を、通信に関する機器ベンダーやソフトウェア・ベンダーなどが世界に輸出できる基地にすることです。

村井則之氏

〔野村総合研究所 台北支店

資深顧問師(シニアコンサル

タント)〕

通信業界で競争環境を作り上げるためには、中華電信や台湾モバイル、遠伝電信のモバイル大手3社が6つのライセンスのうちの3つを占めてしまうと、新規参入事業者が公平な競争ができない状態となってしまいます。そういう意味では、彼らがいないことで新規参入がしやすくなりましたし、新規参入事業者にとってはよかったと思います。