M 2 M によって拓かれる新しいビジネスへの期待

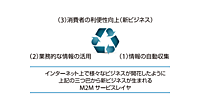

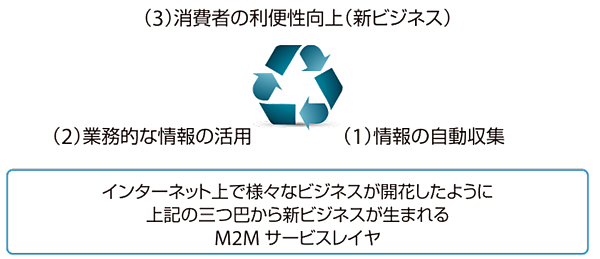

それでは、M2Mによってどのようなビジネスの発展が期待されているのだろうか。ここで、簡単にM2Mの仕組みを見てみる。図2のように、M2Mは基本的には、

(1)まずセンサーネットワークによって機器(デバイス)から各種の情報(例:スマートメーターからの家庭における電力利用量の情報)を自動収集し、

(2)その情報を活用する。この場合、1つの業種だけで活用するのではなく、業際的な情報(異なる業種にまたがる情報)として活用できるようにする。

(3)(2)のように活用することで、消費者の利便性を向上させる。

というようなサイクル(循環)によって、新しいビジネスを創造できる可能性をもっている。

その様子はインターネット上でさまざまなビジネスが開花したのと同様に、図2の三つ巴〔(1)、(2)、(3)〕のサイクルを基本にして、この循環をどんどん発展させることにより、さらに新しいビジネスをも生み出していくと考えられる。このベースとなるものは「M2Mサービスレイヤ」と呼ばれ、日本も含め各国がこのレイヤについて取り組み始めている。このように基本となる情報を活用してビジネス展開するという面においては、日本はかなり出おくれている感がある。

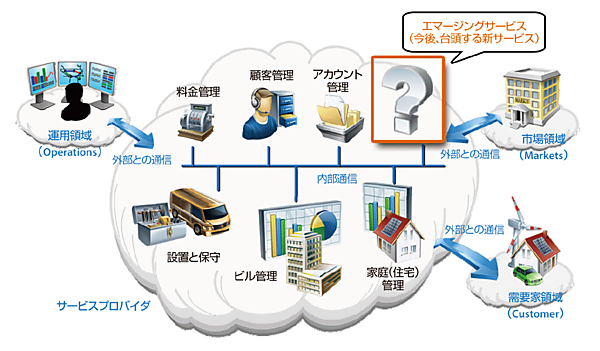

例えばスマートグリッドの場合、米国のNIST(米国国立標準技術研究所)から2010年1月に発表され、スマートグリッドのバイブルとも言われる「NISTのリリース1. 0」においては、当初から図3に示す「?」印のように、「エマージングサービス」(今後、台頭する新サービス)が明確に位置づけられていた。このように、米国は当初から、スマートグリッド開始段階から、家庭から得られた電力の利用情報を、今後、業種をまたがってどのように活用してビジネスを見つけ出していくかということを考えていたのだ。

「NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 1.0、January 2010」