可決・成立した新FIT法と再エネ・新エネ戦略〔前編〕―認定制度、買取価格の改革で持続可能な再エネの導入拡大を目指す―

経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー課長 松山泰浩vs.東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 江崎 浩2016年7月1日 (金曜) 0:00

2016年5月25日、第190回通常国会において「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が可決・成立した。この改正により、2017年4月1日からFIT(固定価格買取制度)が変わり、電気・エネルギー業界は制度面からも新時代を迎える。新FIT法の何が改正されたのか、これによって何か変わるのか。

そこで本誌では、経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー課長 松山 泰浩(まつやま やすひろ)氏と、東京大学大学院 情報理工学系研究科 江崎 浩(えさき ひろし)教授に対談していただき、改正の詳細について伺った。

FIT法改正の背景

江崎:2016年5月25日、第190回通常国会において「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が可決され、成立しました注1。この改正により、2017年4月1日からFIT(固定価格買取制度)が変わりますね。

3年前、当時の新エネルギー対策課長であった村上さんとの対談では、新しいプレイヤーのために資金計画を立てやすくすることが根底にあるというお話をいただきました注2(コラム参照)。

松山:はい。再生可能エネルギー(以下、再エネ)は長期の資金フローが見えないと投資がしにくいものです。電力ビジネスに新規参入させるための道具として、FITは相当起爆力のある制度だと思います。

一方、再エネにおいて太陽光のような電源と、それ以外の電源とは性格が違います。風力、地熱、水力などは「足の長い電源」と言われ、導入までのスピードが緩い、時間のかかる電源です。欧州では、もともとFITは風力を念頭に作られた制度です。どの再エネ電源注3を優先するかという観点からはニュートラルでしたが、初期には技術的にも先行していた風力がメインでどんどん導入が進んでいったのです。開発期間に5〜10年かかり、機器の設置には地元との調整も相当必要となる。こうした開発期間に向けて、初期に将来の資金フローが見えるよう、長期の固定価格と期間にて買取をしていく、という政策的な動き出しをしたわけです。

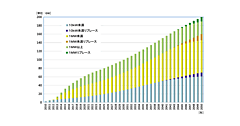

しかし、太陽光に関しては、当初の制度設計からすると想定をはるかに超えて設備のコストダウンと導入スピードの速さがあったのです。

江崎:いろいろなビジネスプレイヤーが参入して制度の美味しいところだけをもっていかれるという側面も出てきましたね。

松山:はい。これまでのFITでは、そのような問題が生じました。これは日本だけではなく世界中で同様な事態に苦しんでいて、2010年くらいからずっと太陽光の急拡大と国民負担の増大懸念を念頭に置いた、FIT制度改革が進められてきています。

日本でも導入当初期からこうした議論は認識されていました。他方、2011年の3.11の東日本大震災後、電源が足りなくなるという状況の中で、新しいエネルギーリソースを作らなければならない緊急事態の意識があり、とにかく再エネの最大導入を推進してきたわけです(図1)。

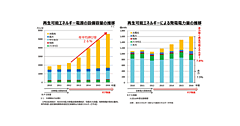

再エネの起爆剤としてFITは不可欠です。ただし、再エネ事業をきちんと定着させていくためには、FITにも大きな手直しが必要で、かつスピード感や長期持続性ということを考えたものにしていかないといけない。このため、太陽光を中心に再エネの市場が広がってきた今、並行して私たちは、この2〜3年これを考えてきて、今回のFITの改正・改革に至ったのです。

固定価格買取制度(FIT)とは

固定価格買取制度(FIT:Feed in Tariff。フィードインタリフ)とは、再生可能エネルギー特別措置法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、略称「再エネ特措法」。2011年8月16日成立)に基づいて、2012(平成24)年7月1日から施行(開始)された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」のこと。

この法律によって、再生可能エネルギー(再エネ)の全量固定価格買取制度が導入され、再エネ源を用いて発電された電気の全量を、国が定める一定の価格(固定価格)および期間で、電気事業者が買い取ることが義務付けられることとなった。

再エネの導入によって生じるコストは電気料金と同時に、賦課金という形で回収することで、電気を利用する者全員が、その電気の利用量に応じて負担をするルール(国民負担)。施行当時は電力自由化に向けた施策とも連携し、新しいプレイヤーの参入や、新しいビジネスモデルの創出などを進める産業振興の側面ももたせた。

欧州では、2000年頃からさまざまな国で広く採用されており、基本的にはこれと同じ仕組みを日本でも採用している。

▼ 注1

http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160525005/20160525005.html

▼ 注2

『インプレスSmartGridニューズレター』2013年1月号と2月号で掲載。

▼ 注3

再エネ電源:太陽光(住宅・非住宅)、風力、中小水力、地熱、バイオマス

![図1 日本の発電電力量の構成[2014(平成26)年度]](/sites/default/files/styles/picturize_base/public/image/sgnl201607_04zu1.png)