2020年度のVPP実証事業:その重点ポイントと推進体制

〔1〕2020年度の重点ポイント

前出の図1に、VPPビジネスの全体的なイメージを示したが、ここでは、2020年度のVPP実証事業の重点ポイントを見てみよう。

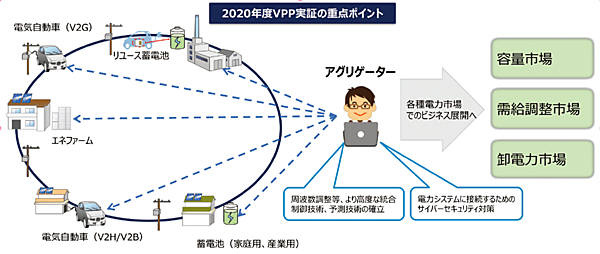

2020年度のVPP実証の重点ポイントは、図4のように、

- 中心のアグリゲーターを主役として、

- 左側に、VPPを構成する「IoTによって制御されるDER群(分散型エネルギー資源。蓄電池、電気自動車、エネファームなど)」、

- 右側に、主役となるVPPアグリゲーターがビジネスを展開する容量市場、需要供給市場、卸電力市場などの各種市場、

を示している。同時に、電力システムにVPPを接続するためのサイバーセキュリティ対策などにも取り組んでいく(図4右下)。

図4 2020年度のVPP実証の重点ポイント

出所 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/010_09_00.pdf

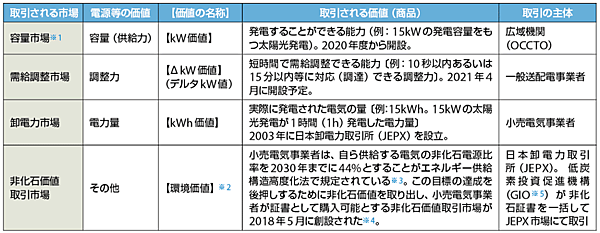

各種電力市場の役割とその例を、表2に示す。

表2 各種電力市場の役割(取引される価値)とその例

※1 容量市場で調達される電源(発動指令電源)は、容量確保契約(広域機関=発電事業者間)に基づき、一般送配電事業者によって、3時間前までに発動指令される。

※2 環境価値:太陽光や風力などの再エネ(非化石)由来で発電された電気は、①電気としての価値に加え、②CO2排出を削減するという「環境価値」をもっているとみなされる。環境価値の売買は非化石価値取引市場で行われる。

※3 エネルギー供給構造高度化法で規定。の1ページ参照。

※4 FIT非化石証書は2018年5月以降から取引を開始、2020年度からすべての非化石電源が非化石証書の対象となった。

※5 GIO:Green Investment Promotion Organization、一般社団法人 低炭素投資促進機構の14ページ参照

出所 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/031_04_00.pdf をもとに編集部で作成

2020年度のVPP実証事業では、これらの重要ポイントを押さえて実証を進めていく。具体的には、2021年度から開始される需給調整市場への参入要件や技術要件を踏まえながら、制御技術やシステムの構築を目指す。

さらに今後は、EVPS注4やエネファームなどを中心に、統合制御を行うエネルギーリソースの種類を増やすとともに、制御性に優れる蓄電池の規模を拡大していく。

〔2〕アグリゲーターの4つの分類と役割

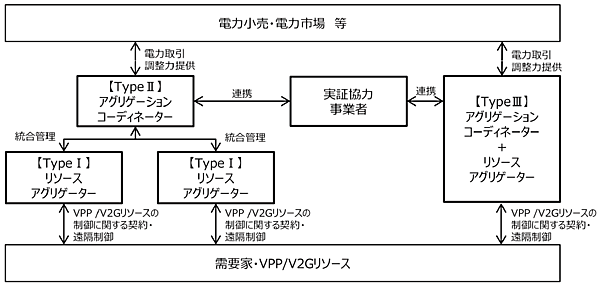

SIIの公募要領注5では、VPP実証の主役となるアグリゲーターは、VPP実証の役割に応じて次の4つに分類され、定義されている(図5)。

図5 アグリゲーターの分類イメージ

出所 https://sii.or.jp/vpp02/uploads/R2VPP_kouboyouryou.pdf

【Type Ⅰ】TypeⅡもしくはⅢの事業者と連携し、需要家とVPP/V2Gリソースの制御に関する契約を直接締結、VPP/V2Gリソースの遠隔制御・統合管理を実施する事業者(リソースアグリゲーター:RA)。

【Type Ⅱ】需要家とは、直接VPP/V2Gリソースの制御に関する契約を締結しないものの、複数のTypeⅠ事業者の上位で統合管理を行い、電力小売や電力市場などで取引等を想定した実証を行う事業者(アグリゲーションコーディネーター:AC)。

【Type Ⅲ】:TypeⅠ・Ⅱの双方を実施する事業者。

【実証協力事業者】:アグリゲーションコーディネーター(AC)の業務を一部担う事業者のうち、電力小売や電力市場と直接契約や取引を行わず、また需要家とVPP/V2Gリソースの制御に関する契約を直接締結しない事業者。

▼ 注4

EVPS:Electric Vehicle Power Station、EVパワーステーション。充電スタンドともいわれる。EV向けの充電器に、EVの蓄電池が貯めている電力を住宅に流す機能(V2H:Vehicle to Home)等を追加したもの。EVPSサーバでこれを管理する。

▼ 注5

SII(環境共創イニシアチブ)「令和2(2020)年度需要家側エネルギーリソースを活用したVPP構築実証事業費補助金(VPP構築実証事業)」公募要領。4/8更新版、2020年4月。