蓄電池の二次利用ビジネスの会社が登場

〔1〕ビルなどのUPS(非常用電源)への利用も

江崎 日産は、EVビジネスの将来を見越して、2010年12月のリーフの発売直前に、すでにリチウムイオン蓄電池の二次利用(再利用)などを目指す会社を設立(2010年9月)注4しています。クルマ(EV)はスタート時にかなりの瞬発力が必要でパワーが必要なため、蓄電池が消耗(疲労)してくると、クルマ(すなわち移動式蓄電池)としては使いにくくなってきます。

吉野 そうですね。しかし、クルマ用の移動式蓄電池としては性能的には無理でも、家庭やビルなどの非常用電源(UPS:Uninterruptible Power Supply)など、定置式蓄電池として使うには、まだ十分な性能を備えていますからね。

〔2〕オランダのスタジアムでの利用例

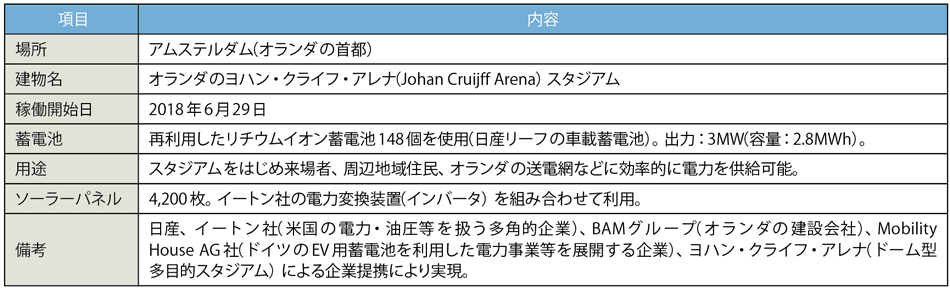

江崎 おっしゃる通りと思います。写真1と表1は、以前、私たちの研究会で蓄電池の二次利用(再利用)の検討を行った時に、日産がオランダのアムステルダム・アリーナに導入した大規模蓄電システムの例です。このスタジアムには、ソーラーパネル4,200枚とイートン社のインバータ(電力の交流/直流変換装置)を組み合わせて、148個のリーフで使用していた車載用蓄電池が利用され、配電システムに組み込まれています。

写真1 二次利用のリチウムイオン蓄電池を導入したアムステルダム・アリーナ

出所 「日産自動車ニュースリリース」2018年6月29日、2018年10月6日、https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/180803-00-j?lang=ja-JP

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-860852d7040eed420ffbaebb222b5658-181006-01-j

表1 アムステルダム・アリーナの蓄電システムの内容

出所 「日産自動車ニュースリリース」2018年6月29日、2018年10月6日をもとに編集部で作成、https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/180803-00-j?lang=ja-JP

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-860852d7040eed420ffbaebb222b5658-181006-01-j

この蓄電システムは出力3MW(容量:2.8MWh)ですが、災害時の避難場所でもあるスタジアムのUPS(非常用電源)としても利用されています。このような利用方法は、吉野先生がおっしゃった蓄電池の二次利用であり、1つのシェアリングモデルと見てよろしいのでしょうか?

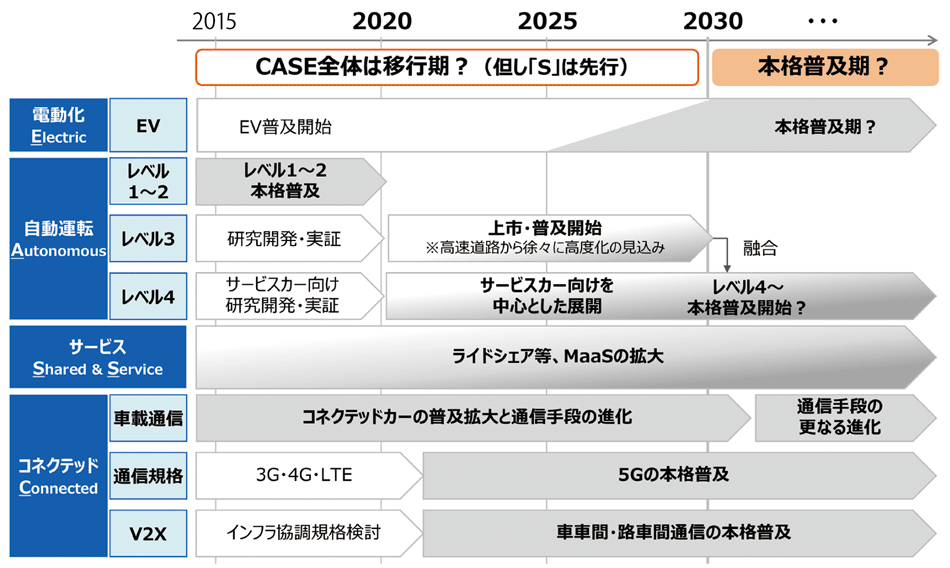

吉野 はい、基本的にはそのような考えです。しかし、現在の技術ではまだ、すぐに広く普及しにくい部分もありますので、普及に向けて、AIや5Gも含むIoTなども絡めて、総合的に議論しているところです。多分2025年あたりになると、いろいろな分野で連携が進んでCASEが本格化し、MaaSのイメージも具体的になってくると思います(図4)。

図4 CASEの本格化とMaaSの普及へのロードマップ

上市(じょうし):市場で販売が開始されること

出所 経済産業省、「CASEの潮流と⾃動⾞政策の⽅向性について」(2020年2⽉)を一部加筆・修正して作成

江崎 つまり、5年くらい経つとEVの蓄電池が寿命を迎えるため交換され、交換された蓄電池は二次利用していく。車体の寿命は蓄電池よりも長いので、蓄電池のさらなる技術的な改良も含めて、EVの新しいエコシステムが作られていくということでしょうか。

吉野 そうですね。1つの考え方として、例えば現役のクルマ(EV)としては、2025年以降、日本全土で250GWhくらいの蓄電池が走っていて5年で蓄電池の償却が終わり、さらに新しい蓄電池と交換してEVとしての寿命が5年延びると考えると、トータルでEVの寿命は倍(10年)になるわけです。

〔3〕不安定な再エネと蓄電池の連携

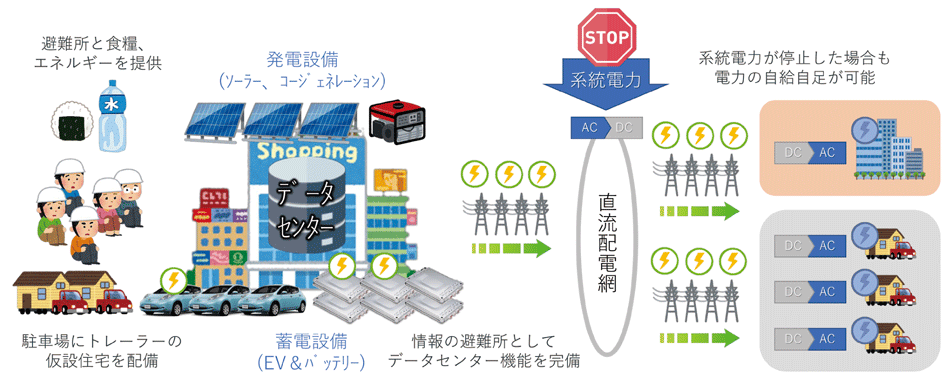

江崎 なるほど。基調講演でもう1つ吉野先生がおっしゃっていた、「不安定な再エネを分散型電源である蓄電池でうまく吸収する」件ですが、私自身データセンターをお手伝いしているので、たいへん関心をもっています(図5)注5。現在、データセンターには数百MW(例:400MW)ほどの電力を使っています。そのUPSには、400MW×1時間(400MWh)くらいの容量の蓄電池(蓄電設備)が必要なため、みんながリチウムイオン蓄電池を使いたがっています。

図5 ショッピングモールを地域のエネルギー拠点として活用する例

※データセンターを活用しているショッピングモールにおける蓄電設備。系統電力が停止しても地産地消によって自立したエネルギーシステムを実現。

出所 江崎 浩「対談:大規模蓄電池の技術的課題と今後の展望」、インプレス SmartGridフォーラム2020、2020年11月5日

その場合、技術的な課題や規制などはあるのでしょうか。

吉野 基本的には問題ありません。ただし、蓄電システムの難しいところは、蓄電システムだけに使うのは「その利用目的だけで100%のコストを賄う」ことになりますので、経済的にきつい点にあります。しかし、蓄電システムを他の目的とシェアリングできれば、例えばコストを2分の1にすることも可能です。先ほどの蓄電池を二次利用することも、その1つの形態です。

〔4〕発電会社と自動車会社が同じ蓄電池を共有

江崎 例えば、再エネを発電している発電会社と自動車会社が同じ蓄電池を共有して使うということも、1つの形態になるのでしょうか。

吉野 その通りだと思います。

江崎 そのようなことをCASEと呼ぶのでしょうか?

吉野 それは、CASEからMaaSへ移行していく過程と考えられます。

江崎 MaaSというよりは、MaaSにおけるモビリティとしてのプレーヤーではなくて、発電会社の人たちが、MaaSのインフラである蓄電池を上手に使うという形でしょうか。この辺はすでに、MaaSとして定義されているのでしょうか?

吉野 まだMaaSとしては定義されていません。しかし、今後、恐ろしいほど変化の激しい時代を迎えようとしていることを感じさせます。

▼ 注4

日産自動車と住友商事は、電気自動車(EV)に使用されたリチウムイオン蓄電池を「再利用(Reuse)、再販売(Resell)、再製品化(Refabricate)、リサイクル(Recycle)」し、グローバル市場で二次利用を行う4R事業を推進するため、2010年9月に「フォーアールエナジー株式会社(4R Energy Corporation)」を設立。ゼロ・エミッション車の普及のみならず、再エネを有効活用する蓄電デバイスを普及させることで、CO2削減を行い、低炭素社会の実現を目指している。

http://www.4r-energy.com/company/outline/

▼ 注5

江崎教授は、日本データセンター協会(JDCC)理事・運営委員長も務める(編注)。