研究者のコスト意識と蓄電池の3つの要求特性

〔1〕コストと購入者の個人負担は別問題へ

江崎 ところで、私も大学で研究する身で経済のことは苦手ですが、吉野先生は、研究者として経済やコストの問題をどのようにお考えですか?

吉野 研究していますと、コストの問題は常につきまとう課題です。しかし、「コストと購入者の個人負担は別だ」と考えると、研究の幅が広がってきます。

今まで、「クルマの製造コストが2倍になってしまうので、高くて売り物にならない」とあきらめていたものが、シェアリングなどの考え方が入ってくると、結果的にトータルでは安くできるようになります。このことは、研究を進めていくうえで重要なことであり、ある意味で怖いことでもあります。私は、このような考え方を踏まえて研究を進めています。

江崎 そうすると、現在、リチウムイオン蓄電池の研究においては、蓄電池の「エネルギー密度」(特集1を参照)を上げていくと、それに伴って蓄電池から発生する「熱」が多くなるということと戦っていると聞いていますが、そうではない方向で蓄電池が進化していくのでしょうか。

吉野 そうですね。どこかの時点で、そのエネルギー密度と発熱の問題は最適化され、共存しながら進んでいくと思います。

〔2〕テスラの課題は蓄電池の熱問題

江崎 以前、現在世界のEVをリードしている米国のテスラ(Tesla)社の方々とお会いした時、米国型といわれる「蓄電池を次々に入れ替えていく方式」を目指していることをお聞きしました。さらに同社は、「蓄電池の密度を上げたかったが、その時一番厳しいのは熱問題」だということでした。

しかし、吉野先生のお話からすると、「熱問題で苦労するよりは密度を下げてもよいので、寿命を長くしたほうが良い」ということになるのでしょうか。

吉野 密度を上げ、同時に熱問題を解決するということは、現在、研究者が一所懸命取り組んでいる課題です。蓄電池について、「密度」「熱」「耐久性」の3つのうち、一番犠牲にされているのは「長期の耐久性」です。

ですから今後は、蓄電池に対して、このような3つの要求特性が出てくるのは間違いありませんし、その研究は重要であると思っています。

リチウムイオン蓄電池は、液体燃料

〔1〕消防法からはガソリン車もEV車も同じ

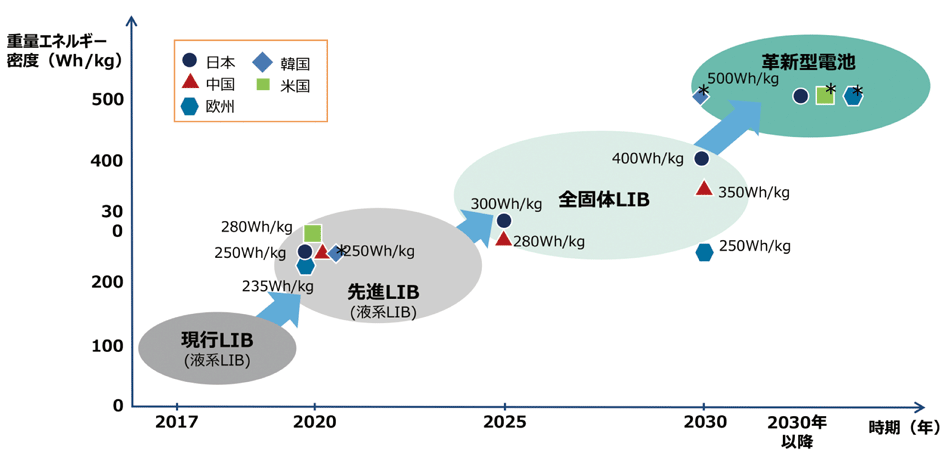

江崎 ところで、1つ教えていただきたいのですが、リチウムイオン蓄電池は、液体燃料の扱いとなっていて、消防法から見るとガソリンなどと同じように危険物なんですね(図6)注6。

図6 電池技術の進化に関する各国の⽬標:現在の液系LIB技術の先にブレークスルーの可能性

LIB:Lithium Ion Battery、リチウムイオン蓄電池

出所 経済産業省、「CASEの潮流と自動車政策の方向性について」、2020年2⽉

自動車新時代戦略会議、「中間整理」、平成30年8月31日

吉野 はい、一定以上の容量になりますとそうなります。例えば、図6に「液系LIB」と示されているように、現行のリチウムイオン蓄電池(LIB)および次世代の先進LIBまでは、液体燃料の扱いです。でも基本的には、密閉されていますから大丈夫なのです。

現在のガソリン車に搭載されている鉛蓄電池も、充電の際に水素ガスを発生しますので、大規模な鉛蓄電池システムも危険物扱いになります。これらは、ガソリン車が町中を当たり前に走っているように、ルールを守ればそれほど難しい話ではありません。

江崎 なるほど。そうでしたら、ぜひデータセンターでも利用していきたいですね。

ところで、今後、EVや自動運転車の普及が見込まれていますが、これらは基本的にリチウムイオン蓄電池を搭載して動きます。これらには何か課題、あるいは注目点はありますか。

〔2〕ハンドルのないクルマとジュネーブ条約

吉野 そうですね。自動運転車の今後の動きについては、各国および各企業で意欲的な実証事業が進められていますので、高い関心をもっています。

現状では、ハンドルのない無人運転車を売るのは、国際的にジュネーブ道路交通条約(1949年作成)注7によって禁止されています。すなわち、自動運転車の実現にあたっては、運転者の制御下にあることが必要条件となっています。これを変えなくてはいけませんが、そのためにはハンドルをなくす社会的意義が明確でないといけません。

江崎 ハンドルのないクルマはAIやコンピュータで制御されるので、個人の自由な走行が制限されるため、自由に運転したいという人もいますが。

吉野 そのような方のために、ハンドル付きのクルマは残ると思います。それは、オーディオの世界でも、なお真空管によるアナログアンプを好む方もいらっしゃるということに似ています。

▼ 注6

リチウムイオン蓄電池(一般的には「リチウムイオン電池」と呼称されるが、法令上「リチウムイオン蓄電池」と規定されている)は、携帯電話やパソコンなどさまざまな用途に使用されており、近年ではEVや家庭用蓄電池にも使用され、広く国民生活に普及している。一方、リチウムイオン蓄電池の電解液は、石油類と同様の火災危険性を有する危険物(引火性液体)であり、大量のリチウムイオン蓄電池を貯蔵したり、取り扱ったりする施設については、消防法令の規定により危険物施設として一定の防火安全対策を講ずることとされている。

出所 総務省消防庁「リチウムイオン電池に係る危険物施設の 安全対策のあり方に関する検討報告書」、 平成23(2011)年12月

▼ 注7

国土交通省「第2回オートパイロットシステムに関する検討会」、資料2、

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/autopilot/pdf/02/3.pdf

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/autopilot/doc02.html

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/autopilot/index.html