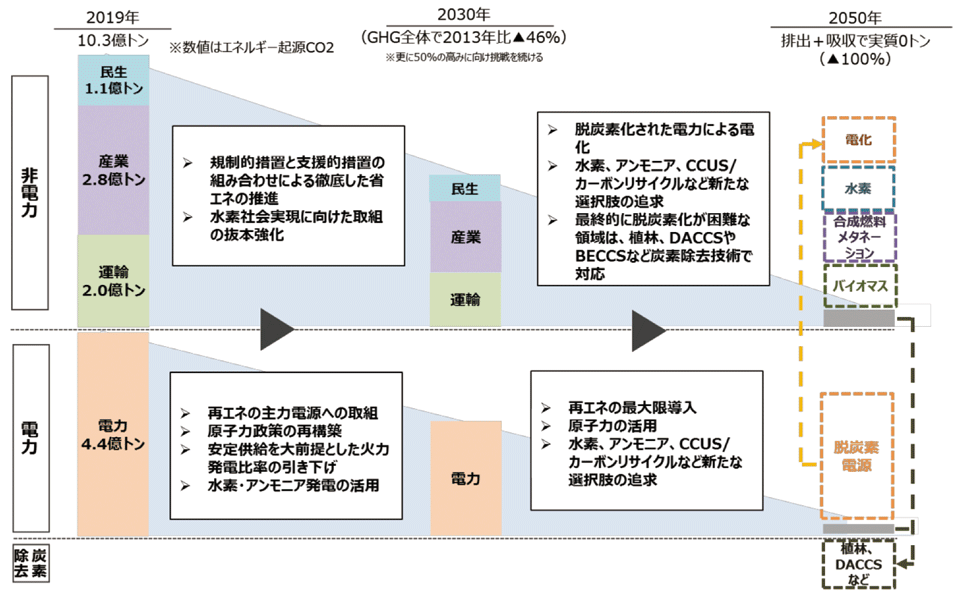

グリーン成長戦略の2050年までのロードマップ

ここでは、最新版の「グリーン成長戦略」(2021年6月18日)をベースに、2050年カーボンニュートラルに向けたロードマップを概観してみよう(図3)。

図3 2050年にカーボンニュートラル(CO2排出量実質ゼロ)を実現する流れ

CCS:Carbon dioxide Capture and Storage、二酸化炭素回収・貯留技術

CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage、分離・貯留したCO2を利用する技術(例:米国では、CO2を古い油田に注入することで、油田に残った原油を圧力で押し出しつつ、CO2を地中に貯留する等の利用が行われている)

DACCS:Direct Air Capture with Carbon Storage:CO2を大気から直接回収し、貯留する技術。DAC(Direct Air Capture:直接空気回収)とCCSを組み合わせた技術

BECCS:Bio-energy with Carbon Capture and Storage、CO2回収貯留付きバイオマス発電

ネガティブエミッション技術:空気中のCO2を大気中から除去するDACCSやBECCS等の技術は、ネガティブエミッション(回収・除去)技術と言われている

出所 内閣官房 経済産業省 内閣府 金融庁 総務省 外務省 文部科学省 農林水産省 国土交通省 環境省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」、令和3(2021)年6月18日

〔1〕2019年⇒2030年⇒2050年の流れ

図3は、全体の温室効果ガス排出量のうち85%(84.9%)も占める2019年のエネルギー起源CO2注4排出量に関する部門別の内訳〔図2(1)参照〕を、

- 非電力部門〔民生(家庭部門)、産業(業務その他の部門含む)、運輸〕

- 電力部門(電力)

- 炭素除去方法〔植林、ネガティブエミッション技術注5など〕

の3つの分野に分けて示した図である。

- 図3の左上および図2(1)に示す、2019年におけるエネルギー起源CO2排出量に限って着目してみると、2019年の合計は10.3億トン(具体的には図2中央に示すエネルギー起源CO2の10億2,900万トン参照)であった。

- 図3の中央上部は、今回発表された、2030年に全体でCO2排出量を46%削減〔2013年(14.1億トン)比〕する時点を示す。具体的なCO2排出量は、前出の図1に示す14.1億トンの46%削減になるので、7.6億トン(14.1億トン×0.54)が実際のCO2排出量となる。

- 図3の右部では、2050年にCO2を100%削減(CO2排出量実質ゼロ)することによって、カーボンニュートラル(CO2排出量実質ゼロ)が実現する。ただし、削減努力を重ねてもなおCO2削減量が不足する場合は、植林やネガティブエミッション技術などで補う。また、再エネなどの脱炭素電源を使用して最大限の電化(電気自動車やIHクッキンヒーターなど)を促進する。さらに、電化が困難な分野には水素などの脱炭素エネルギーを使用する。

〔2〕2030年(2013年比46%削減)までの取り組み

図3に見られる2030年までにCO2排出量を46%削減するために、新しい技術や取り組みとして、

- 非電力部門では、徹底した省エネ(例:住宅の省エネ)の推進と、水素社会の実現に向けた取り組みの強化

- 電力部門では、再エネの主力電源化への取り組みや、水素・アンモニア発電注6の活用

などが期待されている。

〔3〕2050年(実質ゼロ)までの取り組み

図3に見られる2050年までにカーボンニュートラルにするために、新しい技術として、

非電力部門では、

- 脱炭素化された電力による電化(例:自動車の電動化)の促進

- 水素、アンモニア、CCUS/カーボンリサイクルなどの追求、他

電力部門では、

- 再エネ(洋上風力や太陽光)の最大限の導入

- 水素・アンモニア、CCUS/カーボンリサイクルなどの追求、他

炭素除去部門では、

- 植林

- ネガティブエミッション技術(図3脚注参照)

などが期待されている。

〔4〕2050年カーボンニュートラルの実現のイメージ

専門機関(RITE:地球環境産業技術研究機構)によるシナリオ分析では、2050年にカーボンニュートラルを実現する場合、電化の進展によって約30〜40%電力需要が増加することが予測されている。

このため、膨大な電力需要を賄うには、政策の選択肢を狭めることなく、最大限導入する太陽光や風力などの再エネのほか、原子力、水素・アンモニア、CCUS/カーボンリサイクルなど脱炭素化のあらゆる選択肢を追求する重要性が示唆されている。

また、脱炭素電源ごとに、技術イノベーションやコスト低減、国民理解の促進、導入制約の緩和などによって課題が克服され、さらに導入が拡大すれば、電力コストの増加を回避し、低廉なコストで、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことが可能となる、としている。

グリーン成長戦略では、具体的な目標値として、例えば2030〜2035年において、

- 洋上風力発電(着床式)は8〜9円/kWh

- 2050年において燃料アンモニア火力発電は12円/ kWh

- 水素火力発電は12円/ kWh以下

と試算している。この試算どおりの、現状の火力発電並みのコストになれば、カーボンニュートラルの実現可能性が高まると分析されている。

さらに、例えば住宅のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化、HEMS(ホームエネルギー監理システム)の導入などを通じて、需要側におけるコストの押し下げも期待できるとしている。

▼ 注4

エネルギー起源CO2:CO2排出量のうち、石油や石炭などの燃料の燃焼や、供給された電気や熱の使用に伴って排出されるCO2のことで、全体の約85%を占める。これに対して、廃棄物の焼却などによって発生・排出されるCO2は非エネルギー起源CO2といわれ、全体の約6%程度である。

▼ 注5

ネガティブエミッション技術:CO2回収・除去技術。排出空気中のCO2を大気中から除去するDACCSやBECCS等の技術(図3の脚注参照)。

▼ 注6

アンモニア:Ammonia、NH3と表される無機化合物。常温常圧では無色の気体で、特有の強い刺激臭をもつ。燃やしてもCO2を排出しないため、発電燃料として使われている石炭や天然ガスと置き換えることで、大幅なCO2排出量の削減が期待されている。近年では太陽光などの再エネによって製造する試みもなされおり、これが実用化できれば、アンモニアはカーボンフリーの燃料になると期待されている。