本連載「RFIDの基礎と最新動向」では、2006年から各種産業分野で本格的な運用事例が目立ちはじめたRFIDの基礎から応用例、最新動向までを取り扱います。第5回目は、RFIDなど最先端の自動認識技術の研究開発と、その利用や社会への普及促進を目指す研究組織であるAuto-IDラボ・ジャパンの訪問レポートです。

MITから世界に拠点を拡大

2003年には研究開発組織として独立

Auto-IDラボ の前身になるAuto-IDセンターは、1999年に米ボストンのマサチューセッツ工科大学(MIT)に設立され、バーコードからRFIDへのスムーズな発展を目標に関連技術の研究開発が進められました。研究拠点は、のちにMITのほか、英ケンブリッジ大学、豪アデレード大学、慶應義塾大学、スイスのザンクトガレン大学とチューリッヒ工科大学(2校による共同研究所なので1拠点として考えています)、中国の復旦大学の6カ所まで拡大されました。

2003年11月には、発展的な機能分化が行われ、Auto-IDセンターの研究成果を普及促進させることなどを担当するEPCglobal と、関連技術の研究開発に特化したAuto-IDラボに分かれました。6カ所の研究機関は、そのままAuto-IDラボに移行し、研究開発を継続しています。また、2005年には新たな研究機関として韓国の情報通信大学(ICU:Information and Communications University)が加わり、合計7カ所になりました。

日本における研究機関であるAuto-IDラボ・ジャパン は、慶應義塾大学 SFC研究所(神奈川県藤沢市)内に設置され、同大の村井純教授を所長とし、教員・研究員・職員16名、院生・学部生9名という体制で研究開発が進められています。

今回、同大の助教授で技術標準化担当の三次仁副所長と、助手でリサーチャーの稲葉達也氏にお話をうかがうことができたので、その内容を紹介します(敬称略)。

Auto-IDラボと関係団体の連携

—Auto-IDラボとEPCglobalの役割分担や他組織などとの連携についてお話しいただけますか。

稲葉 Auto-IDラボは、RFID全般の研究をしています。外部の組織という関係になりますが、EPCglobalは、標準化、日本やアメリカといったローカル・マーケットにおける啓蒙活動、技術的な問題の解決などを行っており、Auto-IDラボもこれらの活動をサポートしています。

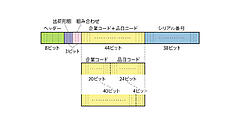

普及支援ということで、日本では、EPCglobal Japan(運営主体としては財団法人 流通システム開発センター)とAuto-IDラボ・ジャパンが、次世代電子商取引推進協議会(ECOM:Next Generation Electronic Commerce Promotion Council of Japan)とともにEPC RFID FORUMを結成し、実証実験の結果報告やAuto-IDラボで行っている研究の報告会などを開催しています。このほか、Auto-IDラボ・ジャパンでは、経済産業省や総務省が行う実証実験のサポートなども行っています。(図1)

研究対象が実技術なので、研究所だけで研究を進めることは不可能ですし、技術先行で進めたい部分もありますが、世の中の意見やニーズを把握しながら研究を進める必要があるので、数多くの組織と連携する必要があります。(編注:EPCglobalの日本における加入窓口などの役割は、財団法人 流通システム開発センターが受け持っている)

関連記事

RFIDの基礎と最新動向(1):国内外におけるRFIDの標準化の動き

2006年7月10日 0:00

LTE/EPCやWiMAX、XGPで必須技術となった 最新のモバイルIPv4/IPv6を聞く!(4)

2009年6月19日 0:00

RFIDの基礎と最新動向(3):RFIDのしくみ(その2)RFIDリーダー/ライターと3つのID体系

2006年9月13日 0:00

RFIDの基礎と最新動向(4):「自動認識総合展2006」詳細レポート

2006年10月20日 0:00

3.11震災復興に向けて立ち上がる研究者!=東北大学:研究拠点「耐災害ICTセンター」を着工へ=(後編)

2012年4月9日 0:00

対談:電波・周波数を語る(2):UWB/電子タグ(RFID)から802.11nまでの周波数

2006年11月13日 0:00