日本では「SDGs」を知らないCEOが多い

─編集部:末吉さんにお聞きしたいのですが、積水ハウスのようなビジョンをもって、ビジネスを展開している日本の企業は他にありますか? また、日本企業の課題は何でしょうか?

末吉 そうですね。いろいろ聞きますが、残念ながら、日本では、積水ハウスさんのような会社はまだ少ない状況です。例えば、先ほど出た「SDGs」という言葉すら知らないCEOの方が、まだたくさんいらっしゃる。まだ、浸透度が低いのです。

これは、単に企業の問題というよりも、社会全体の問題だと思います。私の経験から言いますと、日本の国の政策や戦略が世界とずれてきてしまっているのだと思います。とはいえ、国は世界のことがわかっていなくて政策を変えられないのかというと、そうではないのです。

そういう政策変更を打ち出されると困る勢力が、依然として国内に強く残っているのだと思います。

新しい芽を育てる視点から日本のあり方を議論し、戦略を考えていく。しかも世界と一緒になって脱炭素化に向かうという、国際的な潮流の中に身を置いていく姿勢が重要となってくると思います。そのような仕組みが求められているのです。

アップルがRE100を要求

〔1〕イビデンに再エネ100%の製造ラインを

石田 それは重要なことです。また、COPなどに参加しますと、世界を動かそうとしているのは、ごく一部の頭のよい優秀なエリートだと強く感じますね。ドイツ人でもフランス人でも日本人でも、その多くは普通の生活を送っていて、環境のためにといって情熱を注いでいる人は少ないのです。そこで、そのような仕組みをどう作るか。それが情熱的に環境問題に取り組んでいるグループも含めて、政治なんだと思います。

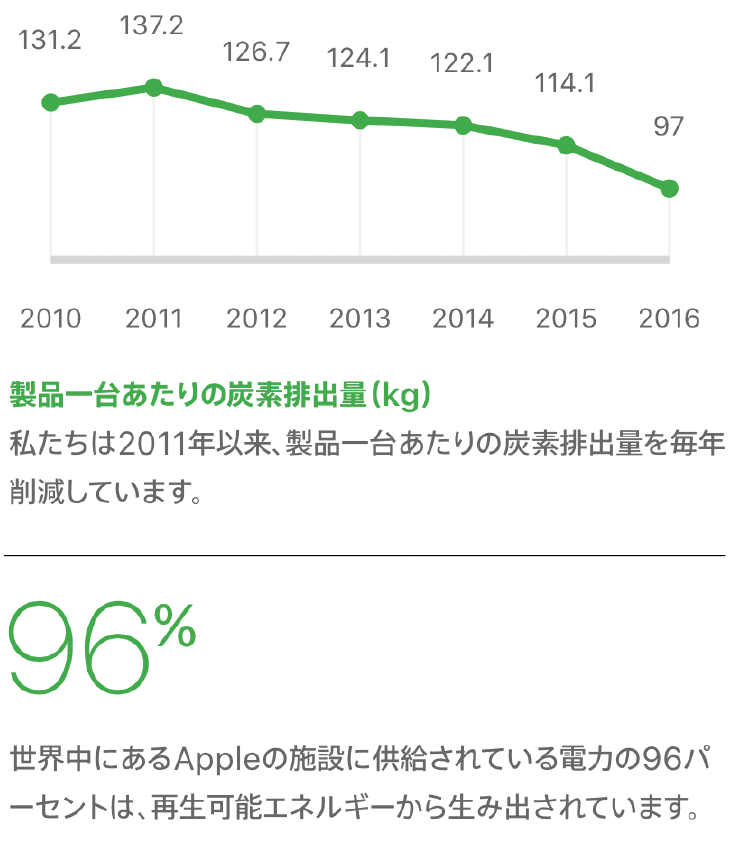

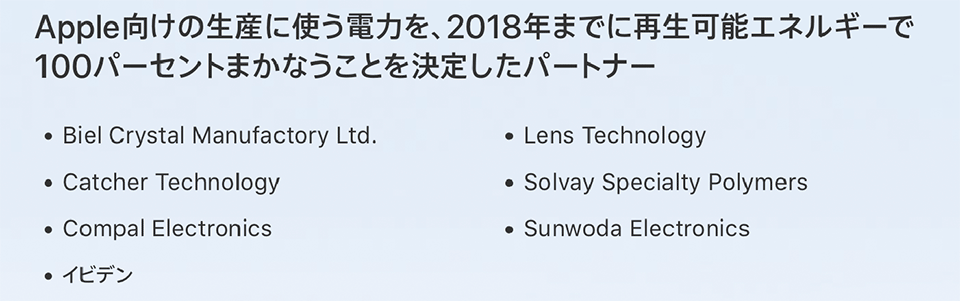

ここで、産業界で最近注目されている具体的な例として、アップルの話を紹介しましょう(図7、図8)。

RE100についてアップルは、日本のスマートフォン向けプリント配線基盤等において世界トップレベルの技術開発企業であるイビデン(本社:岐阜県大垣市)に対して、「アップルの製品を作るラインだけは、RE100(再エネ100%)にしてください」といっています。

〔2〕新しい兆候とサプライチェーンからの日本企業の排除

石田 この例から、業界の先端における1つの新しい兆候が見えてきました。今後、いろいろな企業が、「うちの製品を作るラインをアップルと同じようにRE100にしてほしい」と言い出したらどうなるでしょうか。日本は、再エネが足りなくなり、製品の製造ができなくなり破綻してしまいます。すると、できないのなら、日本の企業はサプライチェーンから外そう、ということになってしまいます。

アップルが言い出したのは、新しい時代の兆候ですから、それにどのように対応するかを真剣に話し合い、対応できる仕組みを早くつくる必要があります。町工場でも中小企業でもそれに対応できる仕組みをつくらない限り、今後日本は、サプライチェーンから外されてしまいます。

末吉 そのようなことを、なぜ積水ハウスさんが心配するのか、そこまでしなくてもいいのではないかと言われませんか。

石田 はい、言われるときもあります。しかし、中小企業の方々も元気にビジネスしていただかないと、家は売れないのです。積水ハウスは海外のビジネスもしていますが、ビジネスの軸足は国内ですから、国内の皆さんが元気であることが重要なのです。

末吉 確かに、そのような兆候はアップルだけではなく、多くの先進的な海外企業にも見られます。これには真摯に対応していくことが、ビジネス上の重要な課題ともなってきています。

石田 そのとおりです。それを、相手に言われてから対応するのか、言われる前に行動をおこすのかということも非常に重要と思っています。言われる前に対応できる仕組みをつくっていくことが、今の日本には必要なのです。

〔3〕2050年までにCO2を80%削減する仕組みを

末吉 東日本大震災以降、日本では原発がほとんど止まっていて、原油や液化天然ガス(LNG)の購入費用を年間何兆円も産油国に支払っているわけです。10年もすると相当な金額になります。このようなお金があるのなら、RE100の実現に向けて、送電網や配電網の1つや2つできると思います。再エネを活用しようとすると、「送電網や配電網がありません。やるなら自腹でやってくれませんか」となる。そのようなことをしていたら、再エネのコストは安くなりません。国がきちんと整備して、2050年までにCO2を80%削減するためにどう具体的に対応するのか、その仕組みが求められています。

私がこれまで終始一貫言ってきたことは、地球温暖化問題にかかわることは、ビジネスと密接にかかわることだということです。

石田 当社のような住宅産業分野のビジネスでは、家庭で消費するエネルギーが社会の基本的な構成単位なので、特に影響が大きいと感じます。