1msを実現するエッジ・クラウド

〔1〕ONS 2018でアピールされたエッジ・クラウド

ところで5Gと言えども、アプリケーションなどの応答時間が1msレベルというのはなかなかに難しい数字で、これを実現するために不可欠な要素が、エッジ・コンピューティングである。

もともとエッジ・コンピューティングという言葉自体、5GではなくIoTの文脈から出てきた経緯がある。すなわち、リアルタイム性を実現するには、末端のデバイスに近いところでデータ処理を行うためのコンピューティング資源を置くほかない。また、その設置箇所が従来のクラウドの数に比べて多く、分散クラウド・システムとして実現されることから、それらはエッジ・クラウドと呼ばれる。

CES 2018では1ms遅延が謳われる一方で、このエッジ・クラウドを誰がどこに配置し、どう運用するかといった議論を見ることはなかった。続く2月のバルセロナのMWC 2018でも、エッジ・クラウドが強くアピールされることはなかったようだ。

しかし筆者は、2018年3月末のONS 2018注10で、遂にこのエッジ・クラウドへの強いアピールを見ることになった。

〔2〕100msを1msの遅延へ

ONSは、SDN/NFV注11技術のメインカンファレンスであるが、ONS 2018では多くのプログラムがエッジ・クラウドをテーマに扱っていた。

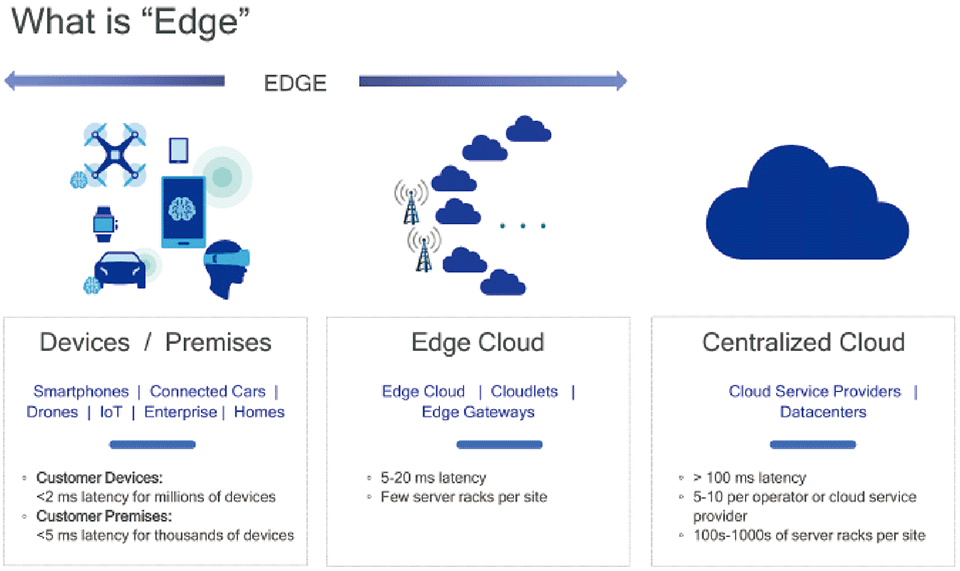

図1に示したのはONSにおけるクアルコムのセッションのスライドであるが、他のセッションでも異口同音に、無線基地局の中に(最大でも)数ラック程度のサーバを配置する構成でエッジ・クラウドの構想を語っていた。

従来型のクラウド・データセンターでは、遅延時間は100msを超えてしまう。そのような長い遅延時間(100ms)を短くするために、エッジ・クラウドを無線基地局内、あるいはその近辺に設置する。これによって、IoT機器を含めたデバイスが、リアルタイムな応答を要求するアプリケーションの処理の大部分を、このエッジ・クラウドで実行することが可能になる。

図1にも示したように、従来型のクラウドはCentralized Cloud(中央クラウド)と呼ばれ、エッジ・クラウドのバックエンドとして位置づけられる。Centralized Cloudでは、リアルタイム性が要求されないデータの後処理的な分析や履歴保存などを行う。

〔3〕エッジ・クラウドの事例:VRゲーム

VRゲーム(VR:Virtual Reality、仮想現実)などを想像すると、その利益がわかりやすい。すなわち、横を向くような素早い動作を行ったとき、エッジ・クラウドから数ミリ秒の速さで適切なグラフィックスが得られるのであれば、端末側の処理負荷を大きく下げられるだけでなく、通信量までも抑えるようにシステム全体を最適化することができる。

これが、クアルコムのアモン氏が語った、「5Gで遅延が短くなれば、アプリケーションのデザインが変わる」という事例の1つである。

▼ 注10

ONS:Open Networking Summit、SDN技術にフォーカスしたカンファレンス。展示もあり、毎年SDN関連技術で大きな発表が行われている。ONS 2018は、米国カリフォルニア州ロサンゼルスで、2018年3月26〜29日、Intercontinental Los Angeles Downtownで開催された。

▼ 注11

NFV:Network Function Virtualization、SDN化された環境で、従来専用アプライアンス(専用サーバ等)で実現していたネットワーク機器の機能をソフトウェア(サーバ上の仮想マシン)で実現する技術。