短期目標(2030年)と長期目標(2050年)の取り組み状況

〔1〕短期目標(2030年)の提出は7カ国

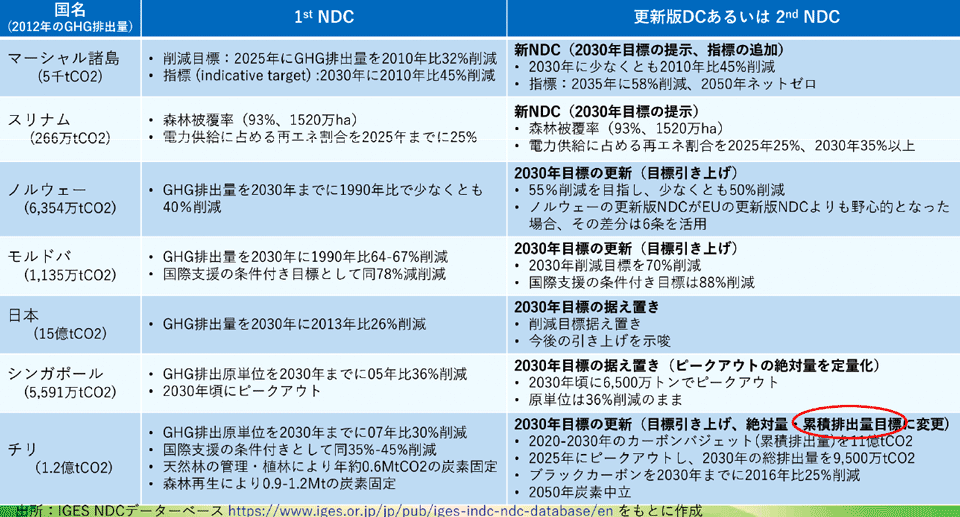

表1に、2020年4月23日現在の新NDCを提出した7カ国の内容を示す。

表1 短期目標(2030年)の提出状況:NDC更新版・新NDCを提出した7カ国の内容(4月23日時点)

出所 田村堅太郎「各国の国別削減目標(NDC)の引き上げ状況と新型コロナウイルスの影響」、IGESプレスセミナー、2020年4月23日

この7カ国のうち、日本とシンガポールを除く5カ国が、明確に野心の引き上げを行っている。

日本は2015年7月に国連に提出した「2030年度に2013年度比26%減」をそのまま更新せずに、同じNDCを提出した注4。

また、チリのように、「累積排出量目標」注5を掲げている国も出てきており、全体に遅れ気味といわれているが、今後も各国の動向は注目されている。

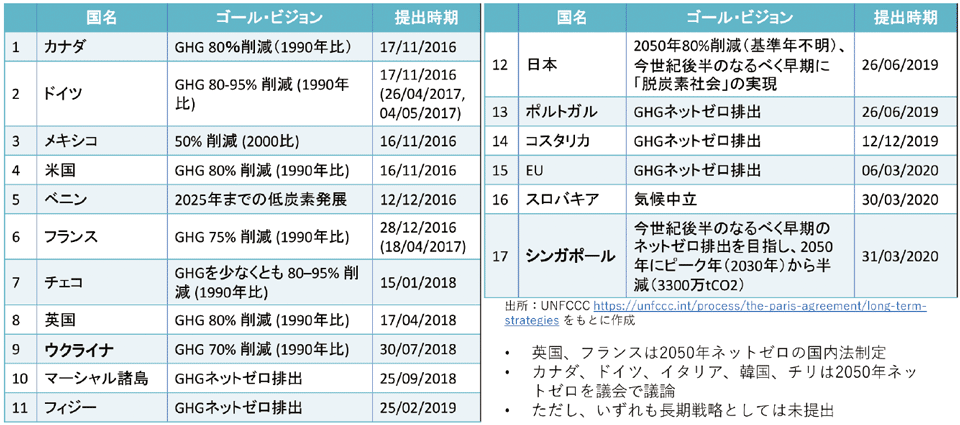

〔2〕長期戦略(2050年)の提出は17カ国・地域

一方、表2に示すように、長期戦略(2050年)は17カ国・地域から提出されている。 2018年秋に、国連のIPCCから『1.5℃報告書』注6が発行されて以降、各国の長期目標は、GHC注7排出量ネットゼロ(脱炭素化)を設定した動きが鮮明になってきている。

表2 長期戦略(2050年)の提出状況:17カ国・地域が長期戦略を提出(1.5℃特別報告書以降、ネットゼロ目標設定の動きが鮮明になった)

GHG:Greenhouse Gas、温室効果ガス(主にCO2のこと)

出所 田村堅太郎「各国の国別削減目標(NDC)の引き上げ状況と新型コロナウイルスの影響」、IGESプレスセミナー、2020年4月23日

なお、IGESでは、世界各国のNDCのデータベース「IGES NDCデータベース」を作成して公開しているので、参考のために、その最新版(Version 7.3、2020年5月発行)を図2に示す。

日本の新NDCの4つの注目ポイント

IGESの田村氏は、日本の新NDCについて、次の4つの注目ポイントを挙げている。

〔1〕2030年、2013年比26%削減は据え置き

日本は、2030年の新NDCのCO2削減量の目標は据え置きになったが、日本のGDPや経済活動量は、2015年のNDC策定時の想定値よりかなり低く推移しており、またCO2の排出量も低くなっている。このため、これらを反映するだけでも、NDCを引き上げる(野心を引き上げる)ことが可能なのだ。

さらに、これに追加する形で、省エネや再エネの一層の促進や、産業構造の変化を前向きにとらえて、新NDCへ反映していく必要がある。

〔2〕より明確な時間軸が必要

更新した新NDCの中で、目指すべき脱炭素化社会の実現時期について、これまで長期戦略の中で書かれていた「今世紀後半のなるべく早期に」という表現から、新NDCでは「2050年にできるだけ近い時期に」へと、2050年を意識した表現に変わった箇所もある。しかし、国の政策としては、より明確な時間軸を示すことが必要だ。

〔3〕パリ協定のルールブック

更新版の新NDCに関する「明確性、透明性および理解のための必要な情報」を、CMA(パリ協定締約国会合)注8の決定に沿って、日本は地球温暖化対策計画の見直し後に提出する、とした。しかし、CMAで決定した「パリ協定のルールブック」(パリ協定の実施規則)では、2020年のNDC更新時にこの必要な情報を提出することが強く求められている。

そのため、スケジュール的に難しい項目を除けば、日本が提出できないことはないはずである。

〔4〕注目される第6次エネルギー基本計画

新NDCでは、「次期エネルギー基本計画の改定内容と整合的させて、より野心的なNDCを、2025年を待つことなく提出する」としている。

しかし、これでは、2030年の目標を引き上げるのか、2040年の目標を提示するのかは不明である。いずれにしても、2020年夏頃から準備され、2021年に制定される(と予想される)「第6次エネルギー基本計画」注9の改定議論の動向が注目される。

▼ 注4

日本が今回、NDCの引き上げを行わなかったことに対して、2020年3月30日付けで、JCI〔気候変動イニシアティブ。加盟団体248団体(159企業、25自治体、64その他団体)〕は、「日本政府のNDC提出に対する末吉竹二郎JCI代表のコメント=削減目標の早急な引き上げを=」を発表し問題提起している。主な趣旨は次の通り。

「このままCOP26を迎えれば、‘脱炭素化に後ろ向きな日本’という評価が定着し、日本企業の世界的なビジネス展開への障害となり、中小企業も含めサプライチェーンからの除外という事態も招きかねない。」

https://www.renewable-ei.org/activities/information/20200330.php

▼ 注5

累積排出量目標:過去の排出量と将来を含めた排出量の合計のこと。例えば、人類のCO2排出量の計量が可能な累積排出量の起点である1876年から2018年までのCO2累積排出量は2,200ギガトン(GtCO2)であった。しかし、2050年に温度上昇をパリ協定の1.5℃に抑えるために、将来に残されたCO2排出量(残余炭素予算)は、420ギガトン(GtCO2)しかない、というようなこと(後出の表3、および本誌2020年2月号8ページを参照)。

▼ 注6

『1.5℃報告書』:COP24(2018年12月2〜15日)に先立って2019年10月8日、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change、国連気候変動に関する政府間パネル)から発表された特別報告書『1.5℃の地球温暖化』(Global Warming of 1.5℃)のこと。地球温暖化を1.5℃に抑制するために、科学的根拠を示した。

▼ 注7

GHG:Greenhouse Gas、温室効果ガス、主にCO2のこと。

▼ 注8

CMA:Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement、パリ協定締約国会合。2015年にフランスのパリで合意されたパリ協定の実施等に関して締約国が集まって協議する国連会合のこと。

▼ 注9

「エネルギー政策基本法」(2002年6月に制定)のもとに策定される「エネルギー基本計画」〔エネルギーミックス(電源構成)と呼称される場合もある〕は、少なくとも3年に一度(原則3年)、必要に応じて変更することが求められている。これに基づき、第1次計画(2003年10月)、第2次計画(2007年3月)、第3次計画(2010年6月)、第4次計画(2014年4月)、第5次計画(2018年7月)と策定されてきた。第6次計画は2021年に予定されている。