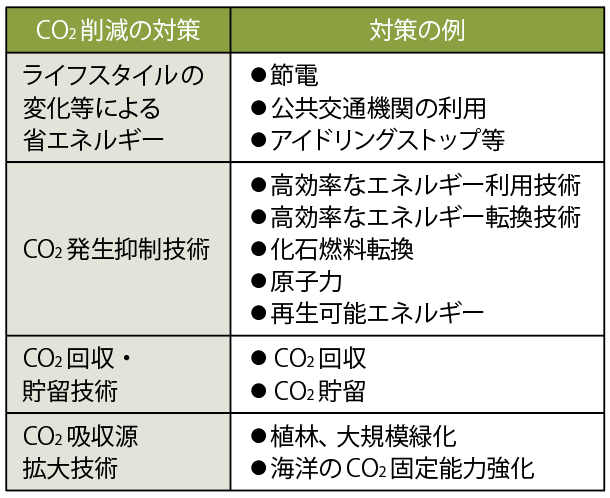

カーボンニュートラル実現のための対策と技術

表1 CO2削減のための具体的な対策

アイドリングストップ:信号待ちなどでエンジン駆動の自動車を一時停止させた際、排気ガスを排出しないように、自動的にエンジンをストップさせる機能

出所 「温暖化の対策|RITE システム研究グループ」をもとに筆者作成

カーボンニュートラルを実現するためには、このように大きな資金を活用しながら、表1に示したようなCO2排出量の削減につながる具体的な対策を推進していかなければいけない。

たしかに、これらの対策に取り組むことで、日々の事業活動などのCO2排出量を削減することができるだろう。しかし、実際に削減できているかどうか、どれくらいの効果があるのかを確認することができなければ、継続的な取り組みを進めることは難しい。

カーボンニュートラル実現に向けたCO2排出量の見える化の必要性

そこで注目されているのが、CO2排出量削減の前提となるCO2排出量の「見える化」の取り組みである。後ほど紹介するマイクロソフトのMicrosoft Cloud for SustainabilityのWebサイト上の動画注8でも、CO2排出量の削減の取り組みを進めるにあたっては、

- Record(記録する)

- Report(レポートとして見える化する)

- Reduce(削減する)

というRから始まる3つのステップを経ることが紹介されている。

この3つのステップの中でも、最初の「Record(記録する)」と「Report(レポートとして見える化する)」を行うことで、事業活動の実態を把握することができ、本来の目的である3つ目のステップである、排出量の削減(Reduce)を効果的なものにつなげることができるのである。

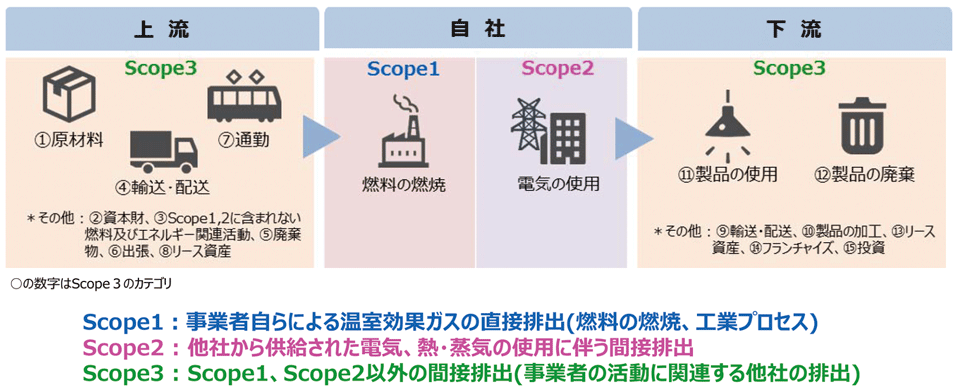

サプライチェーン排出量の考え方

さらに近年、この「見える化」の動きとあわせて、議論が進んでいるのが「サプライチェーン排出量」という個々の企業の排出責任のとらえ方を見直す動きである。

環境省による「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」という資料注9では、サプライチェーン排出量とは「事業者自らの排出だけでなく、事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排出量を指す。つまり、原材料調達・製造・物流・販売・廃棄など、一連の流れ全体から発生する温室効果ガス排出量のこと」だと定義されている注10。

そのうえで、1998年に、WBCSD(World Business Council for Sustainable and Development、世界環境経済人会議)とWRI(World Resource Institute、世界資源研究所)によって共同設立された、「GHGプロトコル」(Greenhouse Gasプロトコル、温室効果ガスプロトコル)注11の考え方に基づくサプライチェーン排出量の考え方を示している(図4)。

サプライチェーン排出量は、図4に示す通り、「事業者による燃料の燃焼や工業プロセスによって生じたGHGガスを直接排出するスコープ1(Scope1)、そして他社から供給された電気や熱、蒸気の使用に伴う間接排出であるスコープ2(Scope2)の範囲」だけで排出量をとらえるのではなく、その上流(原材料や輸送・配送、通勤などによる排出量)と下流(製品の使用や廃棄などによる排出量)といった、スコープ3(Scope3)と呼ばれる範囲にも目を向けることを推奨している。

▼ 注8

Microsoft Cloud for Sustainabilityトップの「概要ビデオを視聴する」というリンクをクリックすると動画を視聴できる(2022年6月22日時点)

▼ 注9

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/SC_syousai_all_20220317.pdf

▼ 注10

資料のスライド番号「3」を参照