7. 新電力も取引のバランスをとったビジネス展開へ

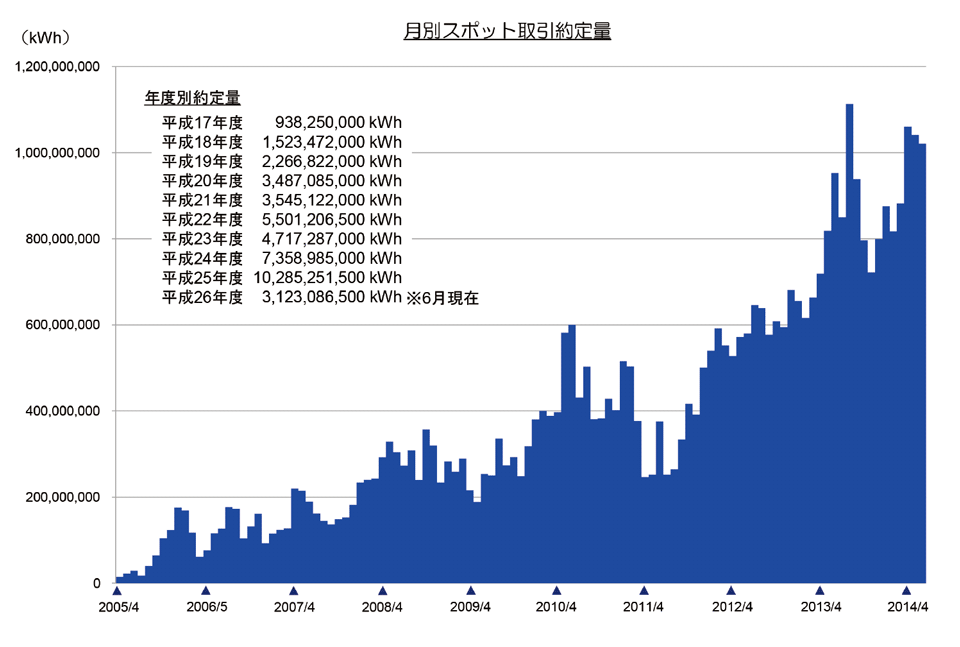

図8は、平成17(2005)年から開始されたJEPXの取引量の月間推移を示したグラフであるが、大きく見ると右肩上がりとなっていることがわかる。

平成23(2011年)年4月に減少している理由は、東日本大震災(2011年3月11日)後に東京電力エリアでの取引が一時的にできなくなったことによるものである。その後は、順調に伸びており、平成25(2013)年度には100億kWhを上回る水準に至った。

冒頭で述べたように、2016年から電力小売が完全自由化され、2018年から発送電分離が行われるようになる。新電力の数も飛躍的に増大している(2014年7月14日現在:291社)。注6

このような市場環境の変化のもと、JEPXの取引の流動性がさらに増していくことが期待されている。発電設備や小売顧客をもつ各事業者が、相対取引に対する取引所取引の利用割合を高めれば、取引所取引の流動性が増し、ひいては価格指標の信頼性も増すことになる。

各事業者は、自社電源だけでなく相対取引、取引所取引などのバランスを考えながら、ビジネスを展開しているが、例えば、JEPXも含めた卸市場の価格が想定外に変動した場合、電源側か小売側かのいずれかが経済的に厳しくなる可能性があるため、卸電力の価格変動リスクにどう対処するかも重要となってくる(以上のほか、時間前市場や先渡市場、分散型・グリーン売電市場などがあるが、ここでは説明を省略する)。

〔第3回(海外の状況)へつづく〕

◆図8 出所

〔「卸電力取引所について」、日本卸電力取引所〕

◎取材協力

岸本 尚毅(きしもと なおき) 氏

一般社団法人日本卸電力取引所 総務部長