日本のカーボンニュートラルと成長戦略

― 改正地球温暖化対策推進法の成立からCOP26まで ―日本のカーボンニュートラルと成長戦略

〔1〕日本政府の成長戦略

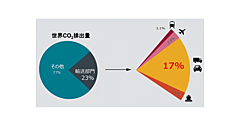

国際的に見ると、すでに2050年までにカーボンニュートラル(CO2排出をネットゼロ)を123カ国・1地域がコミットしている。

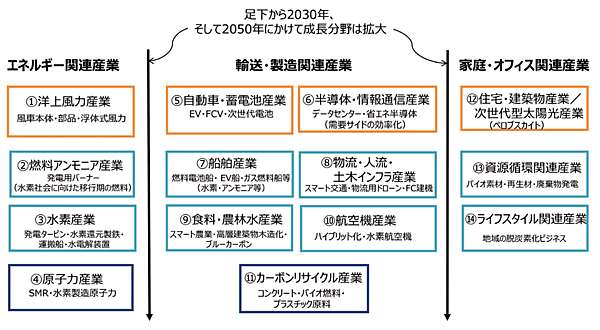

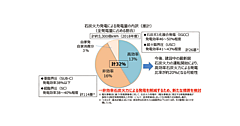

日本政府は、「2050年カーボンニュートラルに伴う成長戦略」を2020年12月25日に発表したが、今後、成長が期待される3つの関連産業(エネルギー関連産業/輸送・製造関連産業/家庭・オフィス関連産業)において14分野の重点産業(図8)を特定している。その分野ごとのロードマップ(「実行計画」(課題と対応、工程表)〕を発表した。

この重点14分野には、図8に示すように、国際的に立ち遅れている洋上風力産業をはじめ、自動車・蓄電池産業などが位置づけられており、成長産業として育成していく。そのため、カーボンニュートラルの実現に向けた革新的な技術開発に向けて、NEDOにグリーンイノヴェーション基金を開設注3し、新規予算として2兆円が計上された。

〔2〕391自治体(人口の88%)がカーボンニュートラルを表明

政府の動きに先行して、2050年にカーボンニュートラルを表明した自治体は、東京都、京都市、横浜市をはじめ391自治体(40都道府県、230市、6特別区、96町、19村)である(2021年5月28日時点)注4。

表明した自治体の合計の人口は、すでに約1億1,037万人となり、日本の総人口1億2,536万人注5の88%にも達している。

〔3〕企業は脱炭素経営を促進

また、パリ協定を契機に、企業ではESG投資注6が重視されるようになったが、カーボンニュートラルがビジネス課題の1つとなる国際的な潮流のなかで、輸出入貿易あるいは海外企業とビジネスを展開している日本企業にとっても、カーボンニュートラルは、ますます重要度を増してきた。

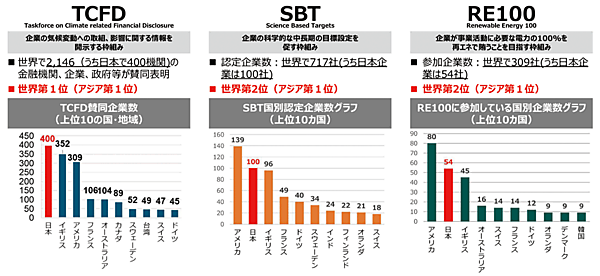

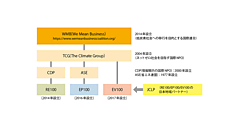

このため、企業は、気候変動に対応した経営戦略の開示(TCFD)や脱炭素に向けた目標設定(SBT、RE100)などを通じて、脱炭素経営に取り組む動きを加速させている。

図9に、TCFD注7、SBT注8、RE100注9に取り組んでいる各国の企業数を示す(2021年5月24日時点)。日本企業は、

- TCFDで世界第1位(400企業が加盟)

- SBTは世界第2位(100企業が加盟)

- RE100は第2位(54企業が加盟)

となっている。

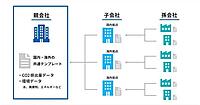

今後も、ビジネスの基本にカーボンニュートラルを据えた流れは、ますます加速すると見られており、企業単独の取り組みから一歩進んで、サプライチェーンも巻き込んだカーボンニュートラルが求められる。このためLCA(ライフサイクルアセスメント)注10への取り組みがいっそう重要となってきた。

カーボンニュートラルを中心に据えた「2030年に46%削減」は、来たる2021年夏に予定されている「第6次エネルギー基本計画」にどう反映されるか、注目したい。

▼ 注3

https://www.nedo.go.jp/content/100929979.pdf

▼ 注4

表明した自治体の総人口(各地方公共団体の人口合計)では、都道府県と市区町村の重複を除外して計算。

https://www.env.go.jp/policy/zero_carbon_city/01_ponti_210528.pdf

https://www.env.go.jp/policy/zero_carbon_city/02_list_210528.pdf

▼ 注5

日本の総人口:1億2,536万人〔令和3(2021)年5月1日現在(概算値)〕

▼ 注6

ESG投資:企業活動においてE(Environment、環境)、S(Society、社会問題)、G(Governance、企業統治)という非財務情報を重視する投資の方法

▼ 注7

TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures、気候関連財務情報開示タスクフォース(2015年12月に設立)。金融市場の安定化を目的として気候関連の情報開示および金融機関の対応を検討する作業部会。

▼ 注8

SBT:Science Based Targets、科学的根拠(IPCCの1.5℃特別報告書)に基づいたCO2排出量の削減目標。パリ協定の2℃目標に整合した「CO2排出量の削減目標」を設定するように求める国際連盟(2014年9月設立)。

▼ 注9

RE100:100% Renewable Electricity、世界で影響力のある企業が、事業で使用する電力を再エネ100%で運営することをコミットする協働イニシアティブ。(2014年9月設立)。

▼ 注10

LCA:Life Cycle Assessment、ライフサイクルアセスメント。製品の原材料の調達から、生産や流通・消費、廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおいて環境負荷(CO2排出量)や生態系への影響などを定量的に評価する手法。

関連記事

【7周年記念】世界の脱炭素化の現状 2030年、最大32ギガトンもの削減量不足が判明

2019年12月12日 0:00

【創刊7周年記念】 第36回 太陽光発電シンポジウムレポート 2050年に300GWの太陽光発電の導入へ

2019年12月12日 0:00

IGES 田村堅太郎氏に聞く!《後編》 2050年/1.5℃実現に向けた削減目標と『IGES 1.5℃ロードマップ』

2024年2月16日 0:00

RE100加盟53社、「2030年に再エネ比率50%」を求む!

2021年4月11日 0:00

石炭火力発電所フェードアウト方針と世界の潮流

2020年8月6日 0:00

加速するEV(ZEV)転換への世界的潮流

2022年1月9日 0:00