ペロブスカイトの揮発や変性を抑制して忠実に解析、東レリサーチセンター

京都大と開発した冷却下での分析技術をサービス化2025年11月20日 (木曜) 4:01

ペロブスカイト太陽電池の層構造の受託分析サービスを開始

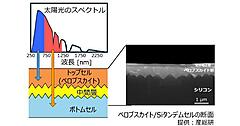

株式会社東レリサーチセンター(以下、TRC)は、ペロブスカイト太陽電池注1の構造を受託で分析するサービスを開始した。同サービスは、京都大学 化学研究所の若宮 淳志 教授と連携して開発した、試料冷却下でペロブスカイト太陽電池の構成成分を深さ方向に解析する技術により、従来は困難だった分析中の有機成分の揮発やペロブスカイト材料の変性を大幅に抑制し、層構造を忠実に反映する解析を可能にしたという(図1)。2025年11月18日に発表した。

試料冷却下での分析により成分分布を忠実に反映

ペロブスカイト太陽電池に使われる、ホルムアミジニウム(FA)やメチルアンモニウム(MA)などのペロブスカイト材料は有機成分を含む構造であり、水分や熱に対する化学的安定性が低く、分解や劣化が生じやすい。このため、長期的な信頼性の確保が課題になっている。特に、層構成や界面の成分分布はデバイス性能や劣化に大きく影響することから、ナノメートルスケール(10億分の1メートル)での解析が不可欠である。

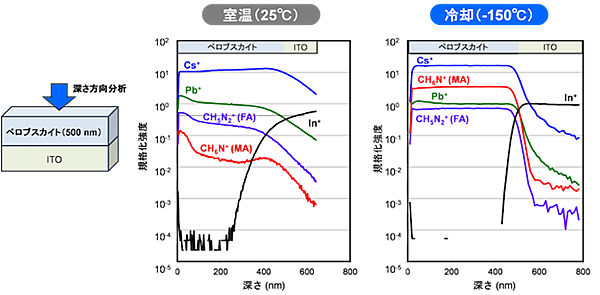

ペロブスカイト太陽電池の構造を解析する手法の1つに、「GCIB-TOF-SIMS(ガスクラスターイオンビーム照射型の飛行時間型二次イオン質量分析法)」がある。GCIB-TOF-SIMSは、エッチングと測定を交互に実施する分析法で、表面から深さ方向にわたる元素・分子の分布を高感度かつ高分解能で測定できる。しかし、従来のGCIB-TOF-SIMSでは、測定時に生じる熱などにより、有機成分の揮発や材料の変性が起こり、正確な分布把握が困難だった。

TRCの分析技術と京都大学 化学研究所の若宮 淳志 教授が保有する材料設計の知見を組み合わせて開発した技術は、試料を冷却した状態でGCIB-TOF-SIMSを実行する。これにより、FAやMAといった低分子有機成分の揮発を抑え、二次イオン強度注2が安定し、ペロブスカイト太陽電池の光吸収層注3や正孔回収層注4などの成分分布を忠実に反映した深さ分布の取得を可能にした。さらに、深さ方向の分解能も従来の常温測定と比較して向上し、層構造の界面をより明瞭に捉えられるという。

同技術を実装した分析サービスは、デバイスの性能安定化や長寿命化に直結する界面の成分偏析や分布の定量分析をはじめ、材料設計や界面制御、信頼性評価といった研究・技術開発の各フェーズを支援するという。

注1:ペロブスカイト太陽電池:ペロブスカイトという結晶構造を持つ化合物を光吸収層に使用する太陽電池。高い光吸収効率と電荷移動特性を持ち、さらに軽量、柔軟、低コストといった特徴があり、次世代太陽電池として注目されている。

注2:二次イオン:GCIB-TOF-SIMSにおいて、試料表面にイオンビームを照射した際に放出される二次イオン(元素や分子の断片)の量。

注3:光吸収層:太陽光を吸収して電荷を生成する層。ペロブスカイト材料が用いられ、光吸収と電荷分離の中心的役割を担う。

注4:正孔回収層:光吸収層で生成された正孔(ホール)を効率的に回収し電極へ輸送する役割を担う層。デバイスの電気的性能や安定性に大きく影響する。

- この記事のキーワード