再エネ主力電源化時代! 知っておくべき基礎用語(2)逆潮流と創蓄連携

— 配電網の安定化に向けた分散電源による施策 —2020年2月6日 (木曜) 0:00

パリ協定実現に向けた取り組みが活発化する中、地球温暖化対策の一環として、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の重要性が高まっている。特に日本国内においては、2009年度から導入された再エネの固定買取制度(FIT制度)によって、太陽光発電の発電量は大幅に増加し、現在は卒FIT時代を迎えている。太陽光発電は、脱炭素という観点では非常に有効である一方で、その発電量は不安定であるため、系統を安定化するための施策が必要になる。ここでは、機器側の施策である「機器本体による正常運転の確認」「機器をIoT化することによる遠隔制御」「地産地消による高効率な電力利用」について説明する。

逆潮流の増加と配電網への影響

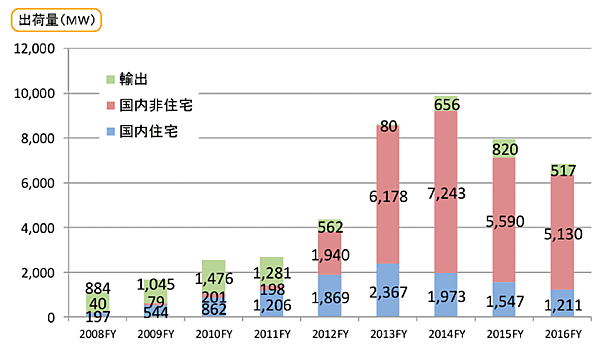

日本国内においては、2009年から住宅用(現在は10kW未満)、2012年から産業用・非住宅用(現在は10kW以上)のFIT制度の開始によって、太陽光発電の導入が加速された(図1)。現在、太陽光発電量は、

- 500kW以上

- 10kW以上500kW未満

- 10kW未満

の3区分がある注1。

図1 日本国内における太陽電池モジュールの出荷量の推移

出所 JPEA PV Outlook 〜太陽光発電2050年の黎明〜、一般社団法人 太陽光発電協会、2017年

太陽光発電の導入が加速することは、地球環境にとって脱炭素の観点では非常に有効である反面、太陽光発電は安定した電力供給が困難であるため、発電量の増加に伴い逆潮流(太陽光発システムなどの自家発電設備等から、電力会社の電力系統に電気を流すこと)が増え、配電網に大きな影響を与えることになる。

また、太陽光発電は、2017年度は全発電量のうち約5.4%(再エネ全体は16%)であるが、第5次エネルギー基本計画において、2030年度には太陽光発電は全発電量のうち約7.0%(再エネは22〜24%)となっており、今後さらに増加する見込みである。

したがって、太陽光発電を増やすことと、配電網を安定化することを同時並行で進める必要がある注2、注3。

▼ 注1

固定買取制度、資源エネルギー庁

▼ 注2

平成30年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2019)、資源エネルギー庁