期待される水素(H2)業界に逆風が吹く中、トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ自動車)が水素事業の「本気で取り組んでいる」という姿勢を明言した。トヨタ自動車 水素ファクトリー 水素事業推進部長 田辺 新一(たなべ しんいち)氏は、「水素に関わる仕事をされている方の中には、ご自身の仕事に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、トヨタ自動車の経営陣は、『水素は必ず世の中に必要になる』という強い意志をもっている」と強調する。2025年9月17日~19日、千葉県・幕張メッセで開催された「H2 & FC EXPO 水素燃料電池展」(主催:RX Japan株式会社)における講演「トヨタが描く水素社会実現への展望」(9月17日)から、トヨタ自動車による水素事業の戦略を紹介する。

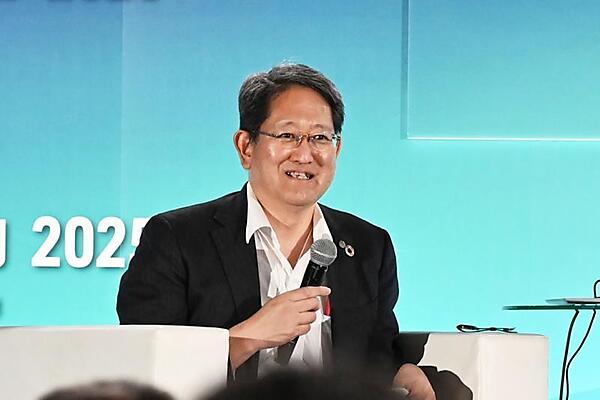

写真 トヨタ自動車株式会社 水素ファクトリー 水素事業推進部長 田辺 新一 氏

出所 編集部撮影

水素は多様な活躍の可能性を秘めている

田辺氏は、トヨタ自動車での20年というキャリアのほとんどを調達部門に在籍してきた。自身について、「水素事業を担当したのはこの3年間のこと。当社で燃料電池や水素関連商品を開発・製造する『水素ファクトリー』という専門組織を立ち上げる少し前から、この領域に取り組んでいる」と紹介する。

「トヨタ自動車は、決して『水素だけあればいい』『電気を押し退けて使えればいい』という考え方はしていない」と、田辺氏は自社の姿勢について述べる。「カーボンニュートラルは、それぞれのエネルギーが得意な使われ方をすることで初めて実現できる」とする。

再生可能エネルギー(以下、再エネ)で発電された電気は、需要家が使用する場所付近にあれば、そのまま使うのが最も効率的である。しかし、再エネ発電施設が豊富にあるエリアは、必ずしも需要地と近いわけではない。それに加え、発電する時間と需要が増加する時間にギャップがあるほか、再エネは発電量が変動するといった課題もある。これらの解消法としては、発電量の規模が小さければ蓄電することが最も効率的となる。しかし、発電量が大規模になると、蓄電のハードルが高くなる。「そこに水素が貢献できる領域がある」(田辺氏)。

水素は、エネルギーとして使用するのが効率的なのはもちろん、遠方へ輸送する際には、他のさまざまなエネルギーキャリアに変換する(気体の水素を運搬しやすくするために、液体や水素化合物に変換する)という柔軟性を持ち合わせている。さらに、新たな燃料を生み出す原料にもなり、例えば、水素とCO2を合成して「e-fuel(イーフュエル。 Electrofuels:エレクトロフュエル)」と呼ばれる合成燃料を製造する研究も進められている。

「水素は多様な活躍の可能性を秘め、また種々の資源から作り出せるエネルギーである。エネルギーに乏しい日本を支える有効な手段の1つとして、我々は取り組みを進めている」(田辺氏)。

さらに、田辺氏は、水素に取り組む必然性を説明するため、地球の気温上昇を引き合いに出す。パリ協定(COP21で2015年に合意・採択され、2016年に発効)では、「産業革命以降の気温上昇を1.5℃以内に抑える」という目標が定められた。2020年に当時の菅 義偉 総理がカーボンニュートラルを宣言したのも、こうしたパリ協定の目標を踏まえたものだ。田辺氏は、「実は昨年(2024年)すでに1.5℃を超えてしまったという事実が、あまりニュースになっていないように感じている」と課題感を共有する。

水素価格と手厚い支援で中国が世界をリード

燃料電池の市場規模は、国際組織であるHydrogen Council(水素協議会)注1によると、2030年から2040年にかけて世界の各地域で飛躍的に拡大する。特に成長するのが中国で、それにヨーロッパが続く。水素を動力源とする次世代「水素トラック」の年間販売台数(2023年)を見ると、中国が圧倒的に多い。「日本が長年かけて築き上げてきた技術的優位性が失われかねない」と田辺氏は危機感を示す。

中国市場が拡大している背景には、大きく2つの要素がある。1つは、「水素の価格」だ。中国ではコークス(石炭を高温で蒸し焼きにして製造される燃料)製造時の副生水素(副次的に発生する水素)を中心に利用されており、その水素ステーションでの充填価格はおおむね1kgあたり500円〜1000円であり、日本の平均である2,200円の半分以下である。現在は、製造時にCO2を発生するグレー水素(天然ガス・石炭などの化石燃料を使用して作られる水素)を使用しているが、将来的には豊富な再エネを利用したグリーン水素(製造過程でCO2を排出しない水素)への移行を検討している。

もう1つの要素は、「政府の支援」だ。中国政府は、長距離走行という水素の強みを活かせる高速道路に着目し、トラックの購入を支援するだけでなく、水素トラックの高速道路料金を無料にするといった、運送事業者にとって魅力的な施策を展開している。田辺氏は、「トヨタ自動車は、中国の物流の要である四川省・成都に蜀道投資集団(しょくどうとうししゅうだん。Shudao Investment Group)と共同で拠点を構築し注2、トラックの大手メーカーや物流事業者、倉庫事業者といったパートナー企業と連携しながら、自ら需要を創出しながらエコシステムを構築する取り組みを進めている」と明かす。

ヨーロッパでは、トヨタ自動車は、BMWやダイムラートラックといったパートナー企業と協力し、商品投入やエコシステムの構築を進めている。その一例が、自社物流への水素トラックの導入だ。「自分たちで需要を作り出し、水素を多く使用してもらう状態と、ステーションが安定稼働でき、水素を安く提供するための状態を構築している」(田辺氏)。フランスのパリでは、トヨタ自動車のFCEV「MIRAI」がタクシーとして使われている。水素だけでは収益化が難しい現状がある。そこで、「フランスでは、バリューチェーンを広げ、車両リースからステーション運営までを一体で手がけるビジネスモデルを構築している」(同)。

日本では、政府がトラックを中心に「燃料電池商用車の導入促進に関する重点地域」を2025年5月に選定し注3、支援を展開している。重点地域に選定された福島、東京都および神奈川県、愛知県、兵庫県、福岡県の6つの地域では、ディーゼルと水素の燃料費の差額に対して約700円/kgを補助するなどの支援を展開する。

田辺氏は「量で中国やヨーロッパを超えることは、市場規模としてなかなか難しい」としたうえで、「勝ち筋は、やはり技術にある」と続ける。「日本の技術力をビジネスに繋ぎ、世界に貢献できるチャンスは十分にある」(田辺氏)と見ている。

商用車を普及させるための3つの課題

講演の後半では、九州大学 副学長・主幹教授 佐々木 一成(ささき かずなり) 氏をモデレーターに、田辺氏へ質問を投げかける形でセッションが行われた。商用車普及の課題から、技術開発の最前線、そして日本の世界での勝ち筋まで、議論は多岐にわたった。

写真 九州大学 副学長・主幹教授 佐々木 一成 氏

出所 編集部撮影

水素社会の実現には、今後数年はトラックなどの「商用車」が重要なポイントになる。しかし、商用車の市場はコストに非常に厳しい世界だ。佐々木氏は、「トヨタ自動車の事業は乗用車が中心だが、商用車を水素で普及させるために、現在どのような取り組みをしているのか」と投げかける。

田辺氏は、「ご指摘のように、トヨタ自動車は乗用車を中心に事業展開しており、トラックは社内で開発、製造をしていない。MIRAIの知見をベースに開発した燃料電池をトラックメーカーに提供し、FC(燃料電池)トラックの開発・製造を支援している」と説明する。さらに、「我々が商用車に着目する理由は、水素乗用車の普及に取り組んでいた際に直面した『水素ステーションの課題』にある。乗用車は走行ルートが予測しづらく、1つのステーションに需要が集中しにくいため、ステーション事業の採算確保が難しいという現実があった」と続けた。その点、「商用車は1台あたりの水素消費量が乗用車の数十倍から100倍以上と非常に多く、走行ルートもある程度固定されているため、ステーションを安定稼働でき、需要計画の策定も可能になる」(田辺氏)と言う。

「ただし、『トヨタは乗用車をやめたのか』とよく聞かれるが、まったくそんなことはない。商用車での取り組みは、最終的に誰もが不便なく乗用FCEVを使える社会を作るための重要なステップだと位置付けている」と田辺氏は補足する。

商用車を普及するためには、課題が3つあるという。

1. 商品の価値: 燃費が良く、壊れず、メンテナンス性に優れた製品の提供

2. インフラ整備: 走行エリア内に利便性の高い水素ステーションがあること

3. 経済合理性: ディーゼル車からの乗り換えでも、燃料費の負担が過大にならないこと

この3つの要素は相互に関連しており、「中国は先行して取り組みを進めている」(田辺氏)という。

普及の鍵は車両性能と魅力の向上

商用車(FCトラック)市場において、水素燃料と競合するディーゼル燃料は、より安価な燃料である。「政府の支援があっても、現在の水素価格ではまだ厳しいのが実情ではないか。このコストの差を埋めるために、どのような対策が必要なのか」(佐々木氏)。

田辺氏は、「対策は多岐にわたるが、1つは車両性能の向上によるランニングコスト(維持費用)の削減だ」と答える。燃費改善はもちろんだが、トラック特有の「空気抵抗」を低減させることも燃費に大きく貢献する。

それだけではないという。「先日、夜間のサービスエリアで、多くのトラック運転手が休憩場所を探してさまよっているのを見かけた。労働時間規制が厳しくなる中、運転手の方々は、『車を停める場所がない』『高速道路料金が高い』といった、燃料費以外の課題にも直面している」(田辺氏)。中国が高速道路料金を無料化したように、「こうした周辺領域を含めた幅広い支援によって、総合的に水素トラックの魅力を高めていく視点が重要だ」と田辺氏は述べる。

佐々木氏は、「技術開発の面では、トラック特有の高負荷運転への対応も不可欠である。これには高い耐久性が求められるし、燃料電池自体の技術革新も欠かせない。また、水素モビリティの静粛性や乗り心地といったディーゼル車にはない付加価値も、普及を後押しする要素になる」と付け加える。

田辺氏も、「米国の港でFCトラックを運転するドライバーからは、『振動がまったくなく、乗りやすい』という声がある。ディーゼル車特有の振動や加速時のストレスがないことは、長時間運転するドライバーの健康や労働環境の改善にも繋がる重要な価値だ」と話す。

技術開発で燃費を1.2倍に

佐々木氏は、「燃料電池の性能向上はどこまで進んでいるのか」と切り込む。

燃料電池のコア技術は、電気を発電する「セル」(電池の基本単位)と呼ばれる部分にあり、これは材料技術が鍵を握っている。田辺氏は、「現在、トヨタ自動車は次世代セルの開発を進めており、実現すれば燃費が現行比で1.2倍になる。それに加え、耐久性も向上し、商用に耐え得るものにする。さらにその先には、より高温・高熱の中でも稼働できる技術も視野に入れている」と明かす。

水素の普及には、燃費向上やステーションの設置、水素の価格低減など民間がやれることが多くある。田辺氏は、「それだけの努力では成し遂げられない。地球環境という大きな課題に対して国が仕組みを作り、そして私たち一人ひとりが水素の環境価値を理解し、お金を支払えるようにすることが不可欠である。カーボンニュートラルを実現するために、皆さんと一緒に取り組めることがあると信じている」と締めくくった。

注1:Hydrogen Council(水素協議会):クリーン エネルギーへの移行を加速するために、水素に対する統一したビジョンと野心をもつ大手企業を結集した、CEO 主導の世界的なイニシアチブ。設立は2017年1月。加盟企業数は約140社(2025年)。

https://hydrogencouncil.com/ja/about-the-council/

注2:蜀道豊田氫能科技(Shudao Toyota Hydrogen Energy Technology)を2025年7月28日(中国の企查查調べ)https://www.qcckyc.com/enterprise-details?token=QCN8TAU3D3-1758541432112-c80c158ecead753eb7818f6e5bc34f6d

注3:経済産業省、第1回「燃料電池商用車の導入促進に関する重点地域」を選定しました。

https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250519004/20250519004.html