デマンドレスポンスと蓄電池技術

デマンドレスポンスと蓄電池技術

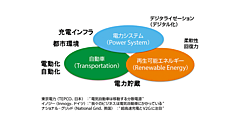

なお、今回はテーマの対象外であるが、デマンドレスポンスの分野でも蓄電池技術は威力を発揮するポテンシャルをもっている。例えば、電気自動車に搭載される蓄電池は、輸送手段としては稼働率が低くなりがちだが、自宅やオフィスで駐車中に充電し、必要なときに系統を支援するという「二次利用」的な役目を果たすことができる。このような二次利用は、蓄電池のもつ宿命的な欠点である高コスト性をカバーできる可能性がある。

この技術は「V2G」(Vehicle to Grid)として世界各国で研究開発が進んでいるが、留意すべきは「ものづくり」的な要素技術だけでなく、電力市場や系統運用との協調、さらには技術開発の規制や規格という「しくみづくり」の要素がより重要なファクターになるということである。日本が「しくみづくり」で世界市場と戦うためには、より広い視野に立ったグランドデザインを描き、今後何が必要かを議論しなければならない。

ガラパゴス技術にならないために

前回(第4回)および今回で議論したことをまとめると、

(1)再エネ電源の変動成分は「原因者負担」とせず、電力系統全体で管理することで、社会コストを最適化できる

(2)蓄電池を含むEESは電力市場とも密接に関連し、市場設計の議論なしには語れない

の2点に集約することができる。

特に、蓄電池は技術的には成熟しつつあるものの、低コスト化がすぐには望めない段階で補助金などを用いて大量に市場導入することは、再エネの見かけのコストを押し上げ、国民負担を余計に増やすことになりかねない。また、国際情勢を無視し国内事情だけを気にする内向きな発想では、結局、国際市場で受け入れられないガラパゴス技術を量産することになり、どこかで見た道を辿ることになってしまう可能性もある。

蓄電池技術は確かに日本の「お家芸」であり、今後も国を挙げてこれをサポートしていく必要がある。それゆえに、将来、産業として成熟させ、国際競争に打ち勝ち、地球環境に貢献するためにはどのようにすればよいか、国際動向を冷静に分析し、怜悧な戦略を立てなければならない。特に再エネとの組み合せは、ローカルミニマムな変動対策ではなく、系統運用や市場設計のあり方、さらには社会コストも含め、全体最適化の広い視野で俯瞰する必要がある。

* * *

最後に再び、前回冒頭に立てた「なぜ欧州では風力発電が成功しているのか」という問いに戻ると、端的な結論は、電力系統への新規電源の接続の考え方に対して、世界では「原因者負担の原則」から脱却し、電力系統全体で管理することを模索したからだ、と言える。

日本では当然のように考えられている「再エネ併設蓄電池の発想」は、ローカルミニマムに陥る可能性が高い。欧州や北米で風力発電の大量導入が進みつつある理由は、そのような不適切解を回避して系統運用や電力市場の設計の全体最適解を模索してきたからだ、と見ることができる。

次回(第6回)では、蓄電池と同様、ガラパゴス化の懸念がある日本版スマートグリッド(と再エネとの関連)について言及したい。

(第6回に続く)

◎Profile

安田 陽(やすだ よう)

関西大学 システム理工学部 電気電子情報工学科 准教授

1967年生まれ。

1994年3月、横浜国立大学大学院博士課程後期課程修了。博士(工学)。

同年4月、関西大学工学部(当時)助手。専任講師、助教授を経て現在、同大学システム理工学部 准教授。

現在の専門分野は風力発電の耐雷設計および系統連系問題。

日本風力エネルギー学会理事。電気学会 風力発電システムの雷リスクマネジメント技術調査専門委員会 委員長。IEA Wind Task25(風力発電大量導入)、IEC/TC88/MT24(風車耐雷)などの国際委員会メンバー。

主な著作として『日本の知らない風力発電の実力』(オーム社)、翻訳書(共訳)として『洋上風力発電』(鹿島出版会)、『風力発電導入のための電力系統工学』(オーム社)など。

バックナンバー

関連記事

欧州の風力発電最前線 ー 第4回 もしかして日本の蓄電池開発はガラパゴス?(前編) ー

2015年6月1日 0:00

電力自由化と日本の再生可能エネルギーの課題≪前編≫

2015年1月29日 0:00

再エネ主力電源化時代! 知っておくべき基礎用語(1)VPP、マイクログリッドとDER

2020年2月6日 0:00

2050年に向けて天然ガス・再エネの導入を加速する米国の最新エネルギー事情

2017年9月20日 0:00

加速する電気自動車(EV)と電力システムの融合《前編》

2018年5月1日 0:00

IEC TC 8 SC 8C初代議長・早稲田大学 教授 石井 英雄 氏に聞く!次世代電力供給システムの国際標準化組織「IEC TC 8 SC 8C」がスタート!

2021年2月1日 0:00