今後の展開:2050年に5,000万kWを目指して

今後の展開:2050年に5,000万kWを目指して

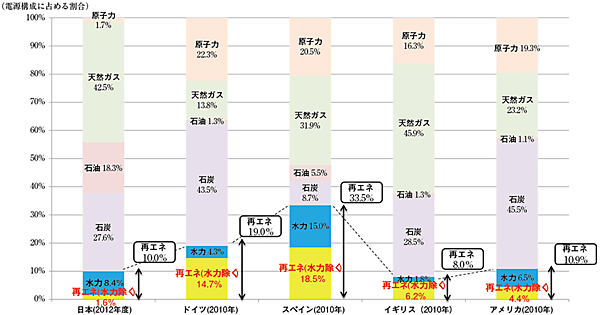

現在、図6に示すように、水力発電を除く各国の電源構成に占める再生可能エネルギーの割合は、2010年時点で、ドイツが14.7%、スペインが18.5%、英国が6.2%、米国が4.4%。であり、日本の再生可能エネルギー導入状況(水力を除く)は、2012年度時点で1.6%と他国に比してまだかなり低水準である。

図6 世界各国の再生可能エネルギーの導入状況

〔出所:資源エネルギー庁:『再生可能エネルギーの拡大』総合資源エネルギー調査会 総合部会 第4回会合 資料2、平成25(2013)年6月27日、 http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/sougoubukai/4th/4th-2.pdf〕

このような低水準の再生可能エネルギーの導入状況を改善するため、日本でも太陽光発電、風力発電などを中心にFIT(Feed-in Tariff、固定価格買取制度)制度や別途国家予算などを増強し、再生可能エネルギーの導入が前倒しして導入され始めている。 具体的には、大型洋上風力発電を含む風力発電の高効率化に向けた技術開発・実証予算は、175億円であり、その内訳は次のとおりである(http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2013/pdf/03_2.pdf)。

- 洋上風力発電等技術研究開発:40億円

- 風力発電高度実用化研究開発事業:20億円

- 浮体式洋上風力発電所実証研究事業:115億円

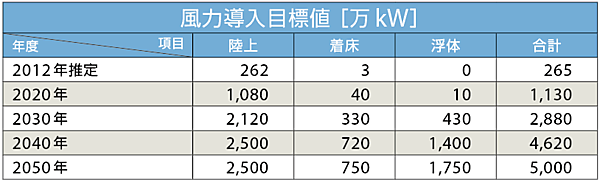

また、表4は風力発電に関して、日本風力発電協会(JWPA:Japan Wind Power Association)が2013年3月に発表した、風力発電の長期導入目標(5,000万kW)達成のためのロードマップである。

表4 風力発電の長期導入目標(5000万kW)達成のためのロードマップ

〔出所 日本風力発電協会「自然エネルギー白書(電力編)」、2013年3月、http://jwpa.jp/pdf/hakusyo2013.pdf〕

これによれば、2050年には陸上風力と洋上風力(着床式750万kW+浮体式1,750万kW)の出力は、それぞれ2,500万kWと同等となり計5,000万kW(原発50基分に相当)に達する予定となっている。これは2012年度の総設備容量(265万kW)の20倍にも達する大きな設備容量である。

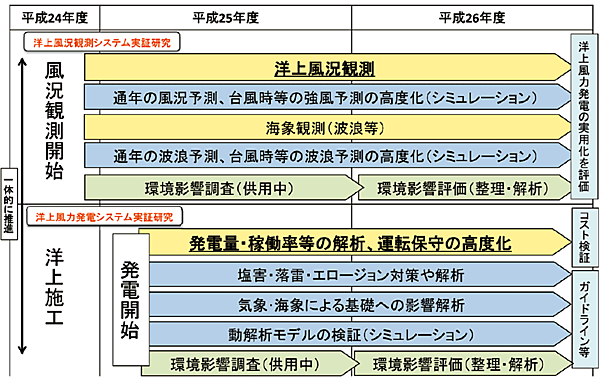

このような風力発電の導入を急ピッチで推進するため、NEDOでは、銚子沖と北九州市沖で、2013(平成25)年度から、図7に示すように、洋上風力発電に関して、洋上風況観測や発電量・稼働率の解析、運転保守の高度化などの実証試験を開始したのである。

図7 洋上風力発電の今後の予定(ロードマップ)

〔出所 NEDO「洋上風力発電の取組について」、2013年7月16日〕

なお、風力発電に関する標準化を決める国際機関は、IEC(International Electro-technical Commission:国際電気標準会議)のTC 88(Technical Committee 88:Wind turbines)である。

【インプレスSmartGridニューズレター 2013年10月号掲載記事】