エネルギーからストレージ、ヘルスケア・ビジネスを通じて「ヒューマン・スマート・コミュニティ」の実現を目指す東芝が、スマートメーターを基軸にスマートグリッドビジネスの展開をダイナミックに推進している。

<p>なぜスマートメーターで世界のトップシェアをもつランディス・ギアを買収したのか、東京電力のスマートメーターの導入は順調に進捗しているのか、スマートグリッド時代のビジネスモデルとは何か。株式会社東芝 執行役上席常務 社会インフラシステム社 社長 横田岳志(よこた たけし)氏に、東芝のスマートグリッド国際戦略から新ビジネスの創出に至るまでお聞きした。前編では、現在同社が主軸としているスマートメータービジネスについて、紹介する。(聞き手:SmartGridニューズレター編集部)

電力を「エネルギーアセット」(資産)としてとらえる!

─編集部:新年おめでとうございます。2015年は電力システム改革元年ですが、東芝のスマートグリッド国際戦略、新ビジネスについてお聞かせください。

最初に、東芝におけるスマートグリッドの基本戦略について、お聞きしたいのですが。

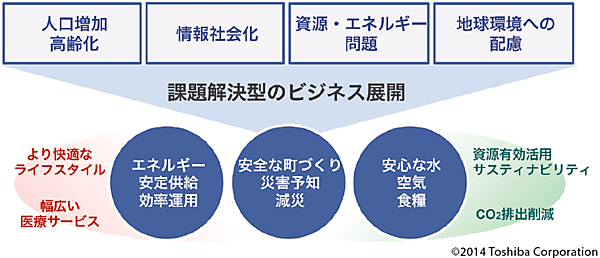

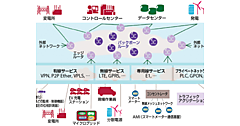

横田:まず、図1に示すように、現在から未来にかけての課題とビジネス展開の方向性としては、地球温暖化などの環境への配慮(CO2排出の削減)をはじめ、地球規模の人口増加や資源エネルギー問題、情報化社会の進展などを背景に、課題解決型のビジネス展開がビジネスの基本として求められるようになってきました。

図1 現在から未来にかけての課題とビジネス展開の方向性

〔出所 http://www.wwf.or.jp/activities/2014/12/1239514.html、http://www.wwf.or.jp/activities/upfiles/20141208COP20_w1.pdf〕

─編集部:スマートグリッド時代を迎えて、どのようなことが求められるようになったのでしょうか?

横田:大きく3つほどあるかと思います。第1に、従来のようにエネルギーを一方的に供給する電力システムと異なり、社会のいろいろな要求を解決するため、それぞれに定義され自立的に対応できる機能をもった製品やシステムが求められています。

第2に、米国を中心に、エネルギー消費をバランスよく管理したいという動きが活発化してきました。

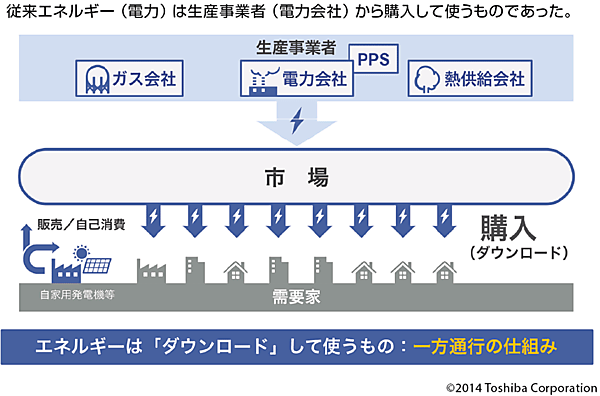

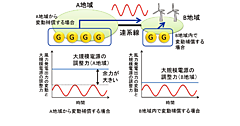

これまで電力の需要増に追随するためには発電することが必須であり、それがエネルギーの供給側(電力会社)の必然の取り組みでした。消費側(需要家)は、電力会社から提供される電力を基本的に消費するだけでした(図2)。

図2 従来の電力需給の仕組み

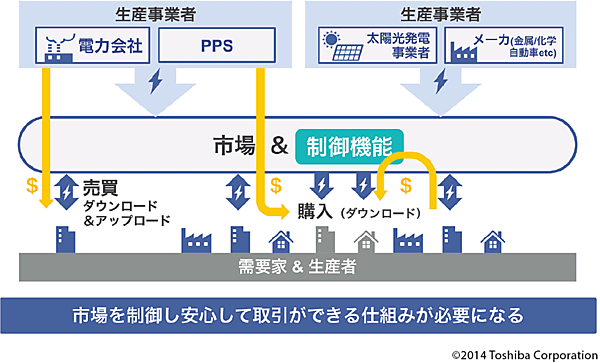

一方、従来の電力システムにおいても、消費側の電力需要の増大に対して電力会社が抑制をかける、すなわち市場を管理して安心して電力を取引する仕組みや手段は限定的ですがありました。

しかし、スマートグリッド時代を迎えてスマートメーターが登場し、各家庭(需要家)の消費電力の利用動向を把握できる手段、すなわち、遠隔から自立性をもって管理できる環境が整ってきたのです。最近では、図3に示すように、電力をエネルギーアセット(エネルギー資産)として双方向(電力会社 ⇔需要家)に取引される仕組みが登場してきました。

図3 今後の電力需給の仕組み

第3は、このような「自立性をもつ管理」は、どのような考え方で運用されるべきなのか、ということです。これらに関連するルールは、まだ詳細には定められていません。

現在、需要家は、自分は一消費者であり、自分が電力会社から例えば「電力削減して欲しい」などの要請を受けた場合には、これに対応することによってインセンティブ(報奨)を受ける、あるいはメリットを感じる場合にのみそれに対応することになります。しかし、それらをどのように掌握し管理するかというような仕組みについては、スマートグリッド時代を迎えたばかりであるため、現時点では各国での取り組みや議論にまだ差があり、今後の課題となっています。

バックナンバー

関連記事

IEC TC 8 SC 8C初代議長・早稲田大学 教授 石井 英雄 氏に聞く!次世代電力供給システムの国際標準化組織「IEC TC 8 SC 8C」がスタート!

2021年2月1日 0:00

世界最大規模の東電・スマートグリッドシステムを「東芝」と「NTTデータ」が構築へ!

2013年6月1日 0:00

東京電力のスマートメーター「入札延期」の真相とオープン化・国際標準化への新戦略 ─前編─

2012年11月1日 0:00

IP/MPLSベースで構築するアルカテル・ルーセントのスマートグリッド・ソリューション

2015年2月28日 0:00

スマートグリッドの実像に迫る!

2013年5月1日 0:00

電力・エネルギー危機で、持続可能なエネルギーをどう選択・構築していくか!【前編】

2022年11月13日 0:00