BEMSアグリゲーション事業とは?

─BEMSアグリゲータとして節電・省エネサービスを開始─BEMSアグリゲーション事業とは?

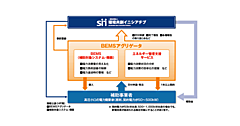

ここで紹介するBEMSアグリゲーションとは、経済産業省の「エネルギー管理システム導入促進事業費補助金制度」注4によって採択されたエネルギー利用情報管理運営者(以下「BEMSアグリーゲータ」と言う)が、電力会社などとの契約電力が50〜500kWの高圧小口電力需要家注5を集約的に節電支援するための制度である注6。2012年10月現在、21個がこのBEMSアグリゲータとして登録されており、政府から設備工事の補助金として、総額300億円が計上されている。

日本において、契約電力が50〜500kWといった高圧小口需要家の節電対策は、これまで手つかずの状況で、この条件に該当する建物は、日本全体では現在70万棟近くあると算定されている。今回のBEMSアグリゲーション事業では、まず、そのうちの約2万棟をターゲットにしている。BEMSアグリゲータは、クラウドを使って各需要家の電力使用状況を遠隔でリアルタイムに管理し、節電を支援するとともに、定期的に政府に節電状況を報告する。

BEMSアグリゲータからBEMSを購入すると、ユーザーはその導入費用のうち1/2もしくは1/3が補助される仕組みになっている注7。導入前には審査が必要であるが、この制度を活用することによって中小規模施設へのBEMSの導入が促進され、当該建物のエネルギー使用状況の実態把握や、社会全体のエネルギー使用の効率化および電力需要の抑制につなげられることが期待される。

「RemoteOne」サービスの特徴

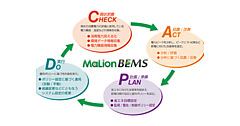

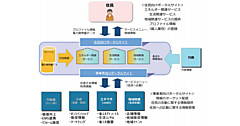

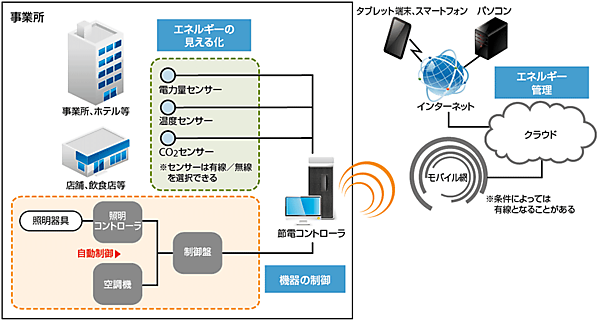

またBEMSアグリゲータは、2012年4月〜2014年3月の2年間、多数の拠点にサービスを開始する必要があり、そのためには導入までのリードタイム(作業時間)をいかに短縮するかが重要となる。図2に示すように、「RemoteOne」サービスは、情報ネットワーク部分に当たる事業所とクラウド間を3G/4Gのモバイル網で構築し、制御ネットワーク部分に当たるセンシングに特定小電力無線を採用している。これらによって導入工事は大幅に簡略化される。また、無線センサーは設置箇所をフレキシブルに変更することができるため、PDCA注8を実施していく中で、測定箇所を変更したいなどといった要望にも費用を抑えて実現することができる。

図2 「RemoteOne」〜節電・省エネサービス〜全体像

〔出所 http://www.nttdatacs.co.jp/product_html/service/system/remoteone/〕

IEEE 1888プロトコルを採用した理由

政府のBEMSアグリゲータ事業の目的として、「エネルギー使用の効率化及び電力需要の抑制を図ることにより無理のない節電を進め、BEMSアグリゲータごとの総量で10%以上の電力量の削減を図ること」とある。そのためには、従来の計測データや制御データにとどまらず、気象データ、生産データなどと総合的に分析し効果的な省エネを導き出すことが重要である。これらを実現するためには、さまざまな情報システムと連携する必要がある。

また、建物によっては、すでにBAS(ビルオートメーションシステム)が導入されているところもあるが、各メーカー独自の仕様になっていることが多いため、現状では実際に制御を行うことも容易ではない。さらに、BEMSアグリゲータの条件にはスマートメーターとの連携が必須であることから、これらの課題を包括的に解決するため、「RemoteOne」サービスでは、オープンプロトコルであるIEEE 1888プロトコルを採用した。IEEE 1888プロトコル環境は、次のような特徴を備えている。

- 構築されるシステムは、オープンシステムであるため、クラウド内でのデータ共有を行いやすく、また、将来的にはクラウド間の連携も可能である。

- 双方向の通信が可能である。

- 扱えるデータの種類は多岐にわたり、RemoteOneで定義されたデータをそのまま扱うことができる。

ここで紹介したIEEE 1888プロトコル標準を採用した節電・省エネサービスシステムは、日本の高圧小口需要家の節電対策に多くの影響を与えるとともに、これまで特定ベンダに縛られていたグローズドなエネルギー管理システム(EMS)の世界に、オープンなソリューションを提供するとの期待が寄せられている。

本記事の作成にあたり、NTTデータカスタマサービス(株)課長代理の山之内浩氏、(株)NTTデータビジネスシステムズ 課長の河島正明氏、シムックス(株)代表取締役社長の中島高英氏に取材協力をいただいた。ここに、御礼申し上げる。

▼ 注4

http://www.meti.go.jp/press/2012/04/20120410001/20120410001.html

▼ 注5

事務所や工場、百貨店、スーパー、学校、公共施設、ホテルなどの需要家。

▼ 注6

期間:2012年4月〜2014年3月31日

▼ 注7

補助比率はプランによって異なり、上限額も設定されている。

▼ 注8

PDCA:P(Plan)、D(Do)、C(Check)、A(Action)。事業活動の「計画」「実行」「評価」「改善」サイクルを表す。