大阪ガスと積水ハウスが既存住宅の改修でZEH化を目指す実験、日本初の試み

2016年11月24日 (木曜) 0:00

大阪ガスと積水ハウスは、既存住宅を改修することでCO2排出量ゼロと、ネットゼロエネルギー化を目指す長期居住実験を開始すると発表した。

大阪ガスと積水ハウスは2016年11月24日、既存住宅を改修することでCO2排出量ゼロと、ネットゼロエネルギー(ZEH)化を目指す長期居住実験を開始すると発表した。実験期間は2016年12月1日から約2年半の予定。既存住宅の改修でZEH化を目指す実験は日本でも初めてだとしている。

今回実験を実施する2社は、2011年2月から2014年5月にわたる長期居住実験を実施している。この実験では、燃料電池、太陽電池、蓄電池を制御することで、新築住宅のCO2排出量を通年でゼロにできることを日本で初めて実証している。

CO2排出量ゼロとネットゼロエネルギー化を目指す今回の実験では、新築住宅ではなく、既存住宅を改修して使用する。居住者が転居せずに工事できる範囲で、快適さの向上と、居住者の健康に良い影響を与えることを目指した。

実験対象となる住宅の所在地は奈良県北葛飾郡王寺町。軽量鉄骨造の2階建てで、間取りは4LDK。ここに3人の家族が暮らしている。改修前から付いていた設備としては、定格出力が700Wの固体酸化物形燃料電池、出力5.08kWの太陽光発電システム、床暖房、デシカント換気システム、LED照明、電動サッシ、電動シャッター、電動カーテンなどが挙げられる。定置型蓄電池も稼働していたが、実験開始に当たって取り外した。

図 実験対象の住宅

出所 大阪ガス

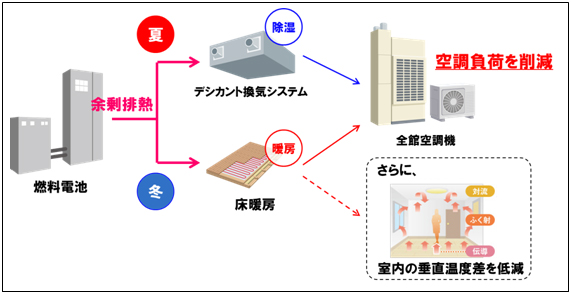

改修点は主に2つ、1つ目は断熱性能の向上。このために窓ガラスを真空複層ガラスに交換し、1階床下と2階天井裏に断熱材を追加した。2つ目は空調設備の交換。居室ごとに設置する空調機から、全館空調設備に交換した。全館空調には、異なる部屋の間の温度差が小さくなるという利点がある。温度差が原因で体調不良を起こすことがあるが、全館空調ならその可能性を下げられるということだ。

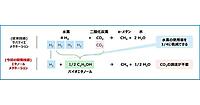

このように住環境をより快適にすると、一般には消費エネルギーは増大する。今回の実験では2点の工夫でZEH化を目指す。1点目は、燃料電池を常に定格出力で運転すること。燃料電池は定格出力で運転することで、最も高い効率を発揮する。使用しないときに停止させるといった使い方は、無駄がない使い方のように見えるが、効率を考えると常に定格出力で運転させたほうが良いのだ。

図 燃料電池を常に定格で稼働させて最大の効率で発電させる。余った電力は売電する

出所 大阪ガス

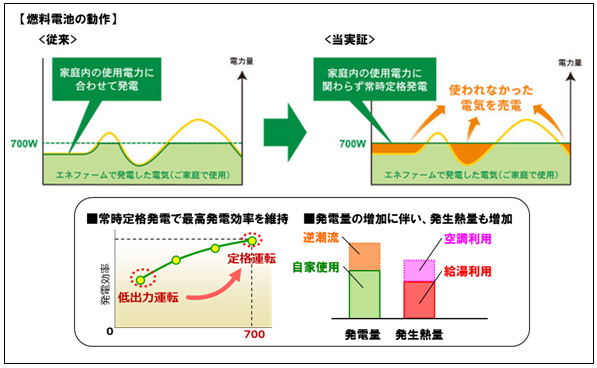

定格出力で運転を続けると、電力が余ることもある。余った電力は太陽電池の電力と合わせて逆潮流させて電力会社に売電する。また、燃料電池が発生させる熱を給湯に使うだけでなく、空調にも利用する。冬期なら床暖房に流し、夏季ならデシカント換気システムに流して除湿運転を指せる。これで空調に消費する電力を抑えられる。

図 燃料電池が発生させる熱は、給湯だけでなく空調にも利用する

出所 大阪ガス

2つ目は全館空調をきめ細かく制御することで、最小限のエネルギーで快適な環境を作ること。生活スタイルから人がいる部屋を判断し、その部屋に加えて隣接する廊下などにも空調を効かせることで、最小限のエネルギーで快適な環境を作ることができる。ヒートショックなどの健康被害を防ぐこともできる。

寒暖が極端な夏季や冬期は空調を利用するが、春季や秋季は外部環境に応じてシャッターや窓サッシなどを制御して、日射や自然の風で快適な空間を実現する。

大阪ガスと積水ハウスはこの実験の結果を生かして、CO2排出量ゼロと、ネットゼロエネルギー(ZEH)住宅を実現させながら、快適な環境を提供する住宅を実現することを目指すとしている。