被災地の経験から出てきた自律的エネルギーのアイデア:エネルギー供給と暮らし

経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー課長 松山 泰浩 vs. 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 江崎 浩被災地の経験から出てきた自律的エネルギーのアイデア:エネルギー供給と暮らし

江崎:東日本大震災(2011年3月11日)の少し前に、コンテナ型のコジェネやデータセンターが流行り出しました。コンテナですから仮り置きで、自由に動かせます。コジェネがコンテナですと、災害地にそのままもって行って支援ができるのです。コジェネとデータセンターがあると、かなりのことが可能になります。

また、2016年4月に発生した熊本地震では、米国によくあるトレーラーハウスで仮設住宅を作ることにしたそうです。余震が続くなか、比較的安定している場所に家ごともって行ってしまおう、というわけです。するとお年寄りたちが家ごと動ける。次にまた動かすこともできる。現在の不動産の構成は、土地があってその上に減価償却で建物を作っている。これが分離されると、土地の流通も速度が上がるし、建物が自由な場所へ移動できる。

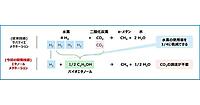

例えばソーラーパネルを設計する際にも、発電システムとして動かせるように作っておく。固定概念にとらわれずに設計していくと、先ほどのお話のように、地域が自律的に仕組みを作ることができる。例えば、シニア層が増えた場合にサポートできるインフラを作っていく、などです。現在30代くらいの人が首長になった頃に、どのようなポートフォリオ(発電構成)のインフラを提供するか、というビジョンの中にこういう考えが位置づけられています。

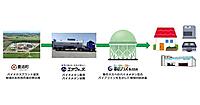

松山:20年後、30年後の世界で、高齢化が問題になったとき、見えてこないといけない世界は、「エネルギー供給」と「暮らし」なのだと思います。エネルギー供給をいかに柔軟にして、モビリティを高められるか。

これを進めるうえでは、パッケージ化注7というのも課題です。ハウスメーカー各社はもう太陽光パネルを標準搭載して、約9割を造り付けている企業もあります。もう当たり前の時代になってきてはいますが、他方、中小工務店への広がりは遅れているのが実情ですし、既築住宅のリフォームを進めることも課題です。ですから、次に取り組みたいのは、中小工務店や既築向けに対していかにパッケージ化して広げていくかということなのです。

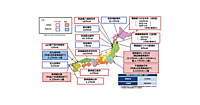

今後の太陽光発電の導入拡大と暮らしや社会の改革については、将来に向けたロードマップを描かなければいけないと思っています。それには、地域との連携が不可欠です。昨年来、知事会などを通じて地域自治体の方々に問題提起を行い、議論を始めています。自家消費型の住宅モデル、地域モデルを実現し、そのうえで地域グリッドというものを作っていこう、エネルギーの面に着目して、未来型の暮らしや地域社会を作っていかないといけない、という議論です。

江崎:今後に期待しています。(終わり)

◎Profile

松山 泰浩(まつやま やすひろ)

経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー課長

1992年 東京大学法学部卒業後、通商産業省(当時)入省

2001年 米国ミシガン大学経済学修士課程修了。

その後、環境エネルギー政策、IT政策、FTA政策、産業人材政策等に従事。

2009年 家電エコポイント制度の企画立案・制度実施を担当。

2009年7月より3年間、在ロンドン産業調査員として、欧州・中東の政策調査を担当。

2012年7月より、石油・天然ガス課長

2012年12月より、経済産業大臣秘書官

2014年9月より現職(新エネルギー対策課長:2016年6月より新エネルギー課長に名称変更)

江崎 浩(えさき ひろし)

東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授

1987年 九州大学 修士課程修了後、(株)東芝入社。

1990年より2年間 米国ニュージャージ州ベルコア社。

1994年より2年間 米国ニューヨーク市コロンビア大学CTRにて客員研究員。

高速インターネットアーキテクチャの研究に従事。

1994年 MPLS技術のもととなるセルスイッチルータ技術を提案。

1998年10月より 東京大学 大型計算機センター助教授。

2001年4月より 東京大学 情報理工学系研究科 助教授。

2005年4月より現職(東京大学 情報理工学系研究科 教授)。

WIDEプロジェクト代表。ISOC(Internet Society)理事。

日本データセンター協会 理事/運営委員会委員長。工学博士(東京大学)。

▼ 注7

パッケージ化:ひとまとめにして機能させること。誰であっても同じクオリティの商品・サービスが提供できるという仕組み。